Connaissez-vous le manoir Mauvide-Genest? Situé sur l’île d’Orléans, cet imposant bâtiment – qui abrite aujourd’hui un musée – est considéré comme l’un des plus vieux manoirs seigneuriaux du Québec. Son architecture est monumentale, et son histoire, fascinante!

En 1734, Jean Mauvide, époux de Marie-Anne Genest, fait construire une modeste maison en pierre sur une terre située dans la paroisse de Saint-Jean, sur l’île d’Orléans. Cet ancien chirurgien de navire, établi sur l’île depuis 1720, commence alors à faire des affaires d’or en tant que commerçant.

En 1752, les affaires de Mauvide vont tellement bien qu’il achète la moitié sud-ouest de l’île et accède au titre de seigneur. Peu de temps après, la modeste maison en pierre est agrandie pour devenir manoir.

L’incarnation du succès

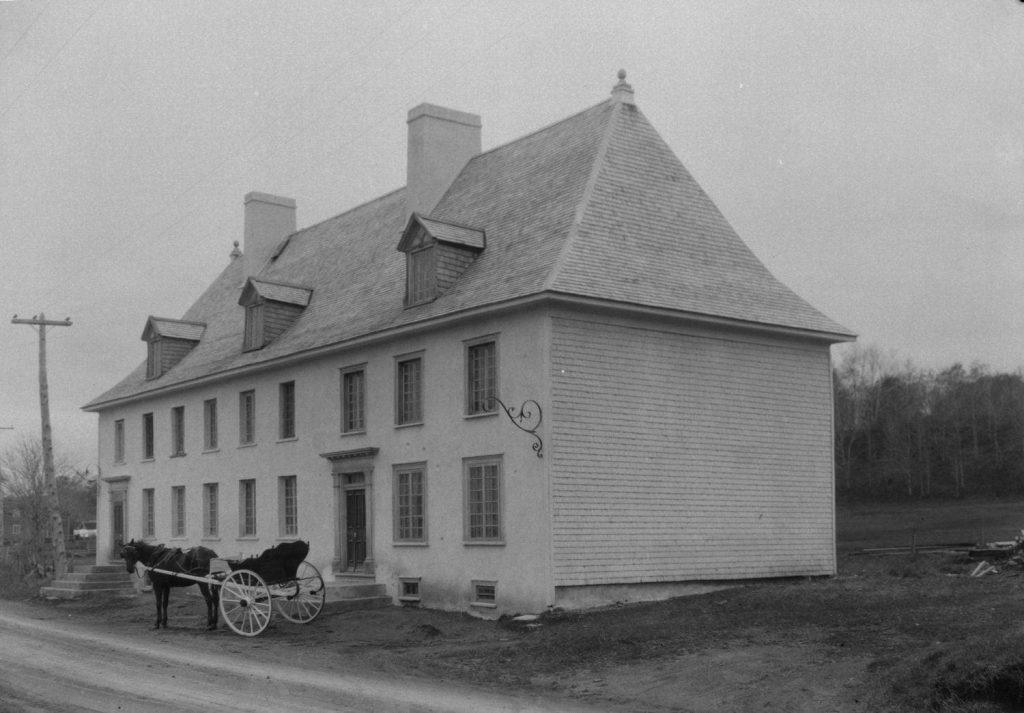

D’inspiration française, le manoir de deux étages et demi sert de résidence familiale, mais aussi de lieu de perception des cens et rentes. Stratégiquement situé à l’entrée du village de Saint-Jean, sur un immense terrain bordé par le fleuve Saint-Laurent, le bâtiment, par ses dimensions et sa prestance, incarne le succès et témoigne du statut social de son propriétaire.

De plan rectangulaire, l’architecture du manoir Mauvide-Genest «est caractéristique de la tradition française entre autres par sa maçonnerie en pierre crépie, par son haut toit à croupes couvert de bardeaux de cèdres, par ses fenêtres à battants à petits carreaux ainsi que par ses larges souches de cheminée».

De manoir à musée

En 1831, le manoir passe aux mains du menuisier et cultivateur François-Marc Turcotte. Le fils de ce dernier, Hubert, en devient propriétaire en 1874 et divise l’intérieur en plusieurs logements. Le manque d’entretien fait des ravages sur le manoir, qui se retrouve dans un piètre état.

En 1926, un descendant de la famille Genest, le juge Joseph-Camille Pouliot, achète le manoir en ruine. L’architecte Lorenzo Auger, responsable de la conception d’un grand nombre de résidences, commerces, églises, couvents, écoles et bâtiments municipaux, est engagé pour faire des plans de restauration du bâtiment. Deux années de travaux permettent à la bâtisse de retrouver son charme originel.

En 1929, on ajoute une chapelle à l’est du manoir, ainsi qu’une cuisine d’été au nord (aujourd’hui démolie).

En 1999, la Société de développement de la seigneurie Mauvide-Genest et la Fondation des seigneuries de l’île d’Orléans se portent acquéreurs du manoir. D’importants travaux de restauration ont lieu en 2000 et 2001, dont la construction d’une annexe, à l’arrière.

Aujourd’hui, le manoir Mauvide-Genest est un musée où différentes expositions permettent de replonger dans l’histoire et l’époque de ce lieu fabuleux.