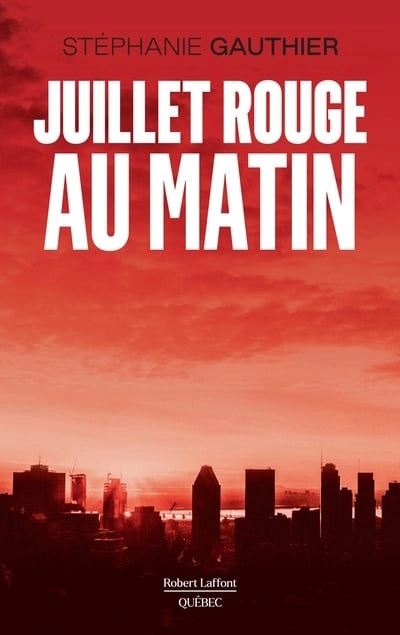

Après avoir été charmés par son dernier roman, Inacceptable, quelle prévision littéraire pouvions-nous faire pour le cinquième roman de Stéphanie Gauthier? Eh bien, voilà, Juillet rouge au matin est un excellent polar, qui devrait permettre à Stéphanie Gauthier de prendre sa place au «firmament» des bons écrivains et écrivaines de romans policiers au Québec.

L'histoire

Mardi, le 2 juillet, à la sortie d’un café du boulevard Saint-Laurent, un homme et une femme sautent dans une voiture Uber. Quelques minutes plus tard résonnent dans une ruelle typique de Montréal quelques coups de feu. Les occupants du taxi et le chauffeur sont tirés à bout portant.

À quelques rues de là, Romain et Alberto patrouillent ensemble sur le Plateau Mont-Royal. Dès la réception du message, Romain désire être le premier policier sur les lieux, et ce, même en conduisant très dangereusement. Puis le drame arrive. En grillant un feu rouge, l’auto de police frappe de plein fouet un cycliste, qui meurt sur le coup.

Voilà le ciel rouge de juillet annonçant une enquête très complexe, alors que les personnes qui savent ce qui s’est passé sont mortes ou dans le coma. Aucun indice, aucune piste, rien pour démarrer une enquête, juste des humains avec leur quotidien d’amour, de famille, de couple, de joie et de malheur.

Camille Blackburn et son oncle Pierre sont chargés de l’enquête sur la fusillade. En plus, Camille est préoccupée par la descente aux enfers que vit son mari, car c’est lui le policier qui a renversé le cycliste. Conséquence possible, il sera probablement accusé de conduite dangereuse ayant provoqué la mort.

Au fil de l’enquête, on apprend que le conducteur du taxi est un jeune homme tranquille, cependant reconnu pour exprimer certaines opinions racistes. L’homme, Frédéric Valois, est marié et père de deux jeunes adultes. Il a la réputation d’être un coureur de jupons. Et finalement, la femme, Sara Davidson, est conseillère en communication dans un organisme communautaire. Trois victimes, trois milieux différents, et en apparence, aucun lien ne les unit. Une grande question demeure: était-ce une tuerie complètement gratuite ou, au contraire, est-ce que seule une des victimes était visée, les autres étant des «dommages collatéraux»?

Mon appréciation

L’auteure réussit à tenir ses lecteurs dans le vague en parsemant l’intrigue d’indices, et de pistes qui peuvent se révéler fausses… ou pas. Patiemment, les policiers interrogent les familles et les relations de chacune des victimes. À chaque chapitre consacré à un personnage, on soulève le coin de la couverture en glanant un bout de vérité dans un champ d’incertitudes. Jamais l’auteure ne nous laisse avec le sentiment que nous19 sommes tout près de la résolution de l’enquête. L’art de la construction du récit et les règles du polar sont très bien maîtrisés.

Sans dévoiler une partie de l’intrigue et sans divulgâcher le dénouement de l’enquête, il faut souligner un aspect important du style de Stéphanie Gauthier: dans ce roman, pas de criminel notoire ou de grands tueurs professionnels. L’auteure met en scène des personnes ordinaires, des gens comme vous et moi qui, tout à coup, basculent dans l’exceptionnel. Ce qui était invraisemblable il y a dix minutes devient tout à coup la réalité, un gouffre dans lequel on chute.

J’ai beaucoup aimé la structure du roman utilisée par Stéphanie Gauthier. Pendant les quatre jours que dure l’enquête, à travers les interrogatoires des personnages qui connaissaient les victimes, l’auteure nous offre des indices avec parcimonie, juste assez pour alimenter notre envie de connaître la vérité: savoir qui a tué les trois occupants du taxi et, surtout, pour quelles raisons ces meurtres ont été commis.

Quel que soit notre sens de la déduction de lecteur de polars, je ne me suis jamais senti proche d’une résolution des crimes. Arrivée aux derniers chapitres, l’auteure nous révèle ce qui s’est passé réellement. Morceau par morceau, le casse-tête prend forme, toutes les ficelles de l’intrigue s’attachent et l’auteure nous surprend avec une finale imprévisible. En prime, dans les dernières lignes du roman, elle nous offre un revirement ultime, un revirement surprise comme les amateurs et amatrices de polars apprécient.

Avec ce roman haletant du début à la fin, Stéphanie Gauthier réussit son pari, et nous, comme lecteurs, on se doit d’accepter de s’être fait balader pendant quelques centaines de pages.

Son imagination, sa capacité à présenter une galerie de personnages crédibles, sa maîtrise des codes du polar, son écriture simple et efficace, nous révèlent une auteure qui a atteint une belle maturité d’écriture. Avec ses deux derniers romans, Inacceptable (2020) et Juillet rouge au matin, elle m’a convaincu de devenir un lecteur régulier de ses futures œuvres.

Alors, même si le ciel de juillet est rouge, la découverte de cette auteure et de son roman vous fera sûrement passer des moments agréables de lecture, sous le soleil d’un été de toutes les couleurs.

Bonne lecture!

Juillet rouge au matin, Stéphanie Gauthier. Éditions Robert Laffont, 2023. 372 pages