Une villa au caractère incomparable, une famille bien connue et une architecture qui a passé l’épreuve du temps: plusieurs raisons expliquent notre intérêt pour Pine Cottage, à Cacouna. Virée dans le Bas-Saint-Laurent pour en savoir plus.

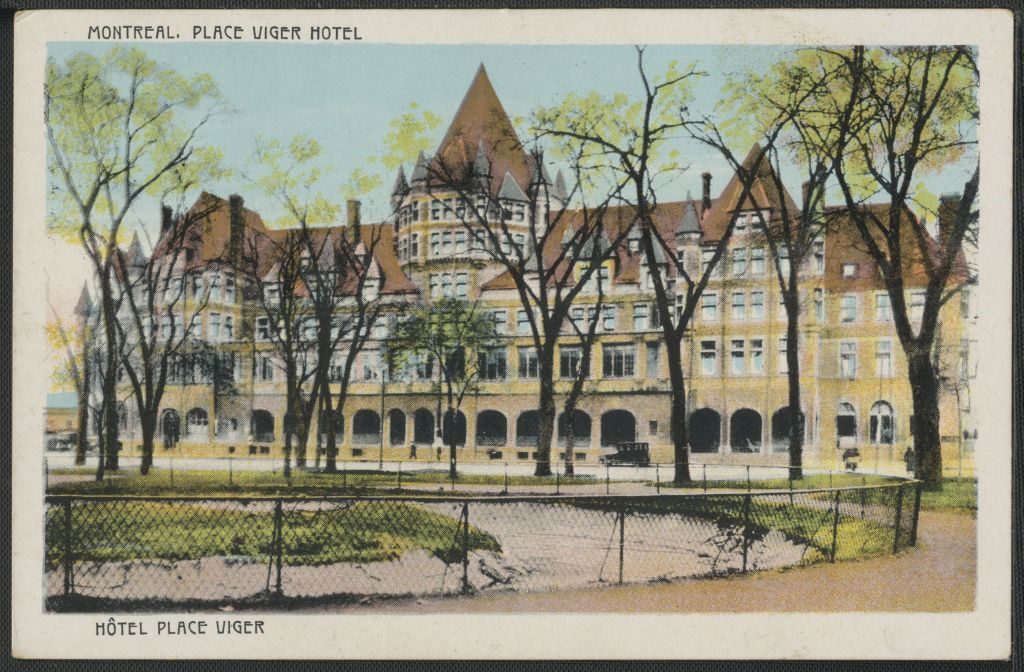

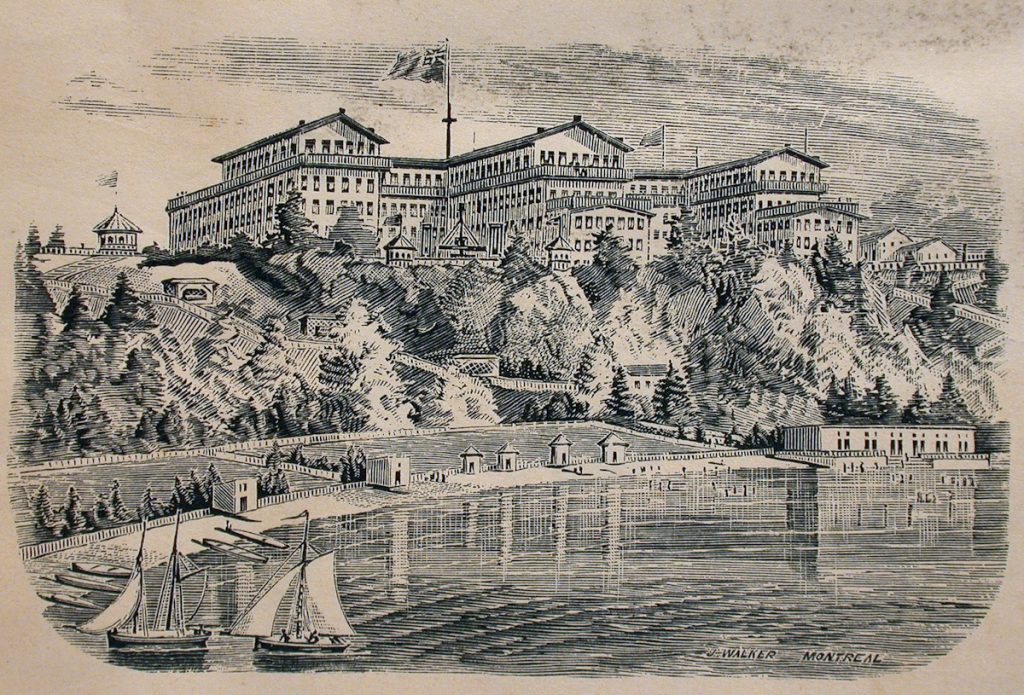

Cacouna est au 19e siècle une destination de choix pour les familles anglophones fortunées, qui viennent profiter de l’air du large loin de la canicule. Le grand hôtel St. Lawrence Hall, détruit par les flammes en 1903, pouvait accueillir plus de 600 visiteurs. En juillet, la station balnéaire était envahie par 3000 personnes, ce qui, à l'époque, a valu au village le surnom de Newport canadien.

Entre 1863 et 1912, l’élite de la société se fait construire de somptueuses villas surplombant le fleuve. L’une d’entre elles se démarque du lot: le Pine Cottage, aussi appelé le Château vert. Ce sont les larges planches de pin qui recouvrent l’extérieur et l’intérieur de la maison qui sont à l’origine du nom.

Selon l’inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Rivière-du-Loup, «l’édifice n’a probablement aucun comparable au Québec». Et pour cause. La villa érigée en 1863 ou 1867 (les avis divergent sur la question) pour William Markland, un des membres de la célèbre famille Molson, étonne. La tour, les pignons et la façade parée de vert attirent tout de suite le regard.

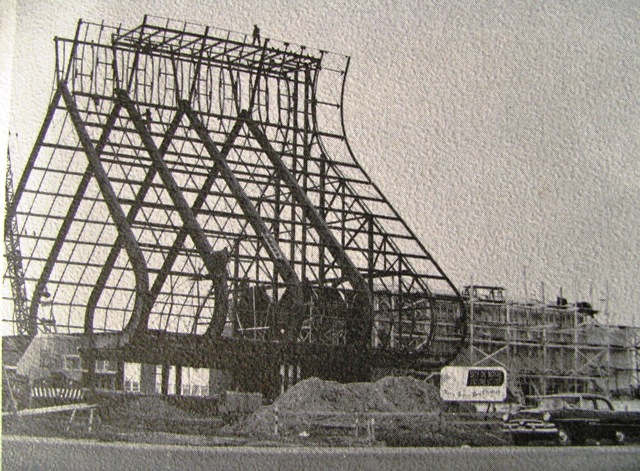

Le Château vert de Cacouna est probablement l’un des premiers exemples d'architecture préfabriquée au Québec. Les pièces détachées, prêtes à être assemblées, ont été envoyées par goélettes de Montréal.

On doit cette maison de villégiature singulière à l’architecte montréalais John James Browne. Il réalise notamment les édifices de la banque Molson avec son père George, lui aussi architecte. Seul, il dessine les plans d’une multitude d’édifices publics, commerciaux et religieux, ainsi que de résidences privées. Celui-ci affectionne particulièrement le style néogothique, comme en témoigne Pine Cottage.

La villa imposante emprunte également au courant pittoresque, en s’intégrant au paysage. En 1875, la propriété passe aux mains d’une voisine, Isabelle Ann Allan. Le clan la conserve pendant 27 ans.

Agnes E. Budden, la veuve du banquier montréalais Edwin H. King, achète en 1902 la demeure, qui restera dans sa famille durant 70 ans.

On perd ensuite le fil des propriétaires, mais on sait qu’aujourd’hui encore, la maison a la même vocation. Un média local a d’ailleurs eu la chance en 2010 de visiter les lieux. Les photos valent le détour. On peut notamment y voir le magnifique plafond de pin, l’escalier d’origine et la lumière abondante malgré le bois omniprésent.