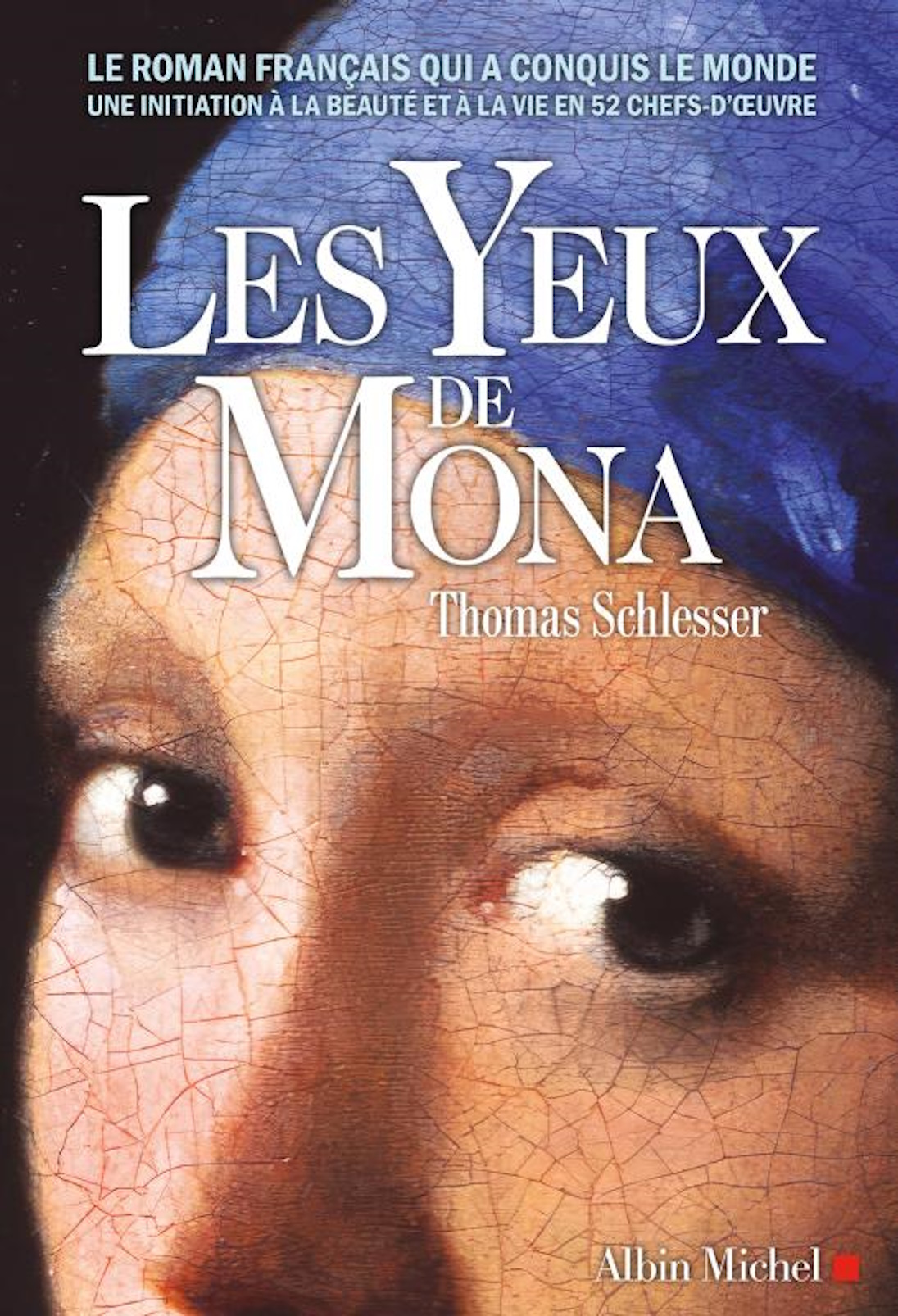

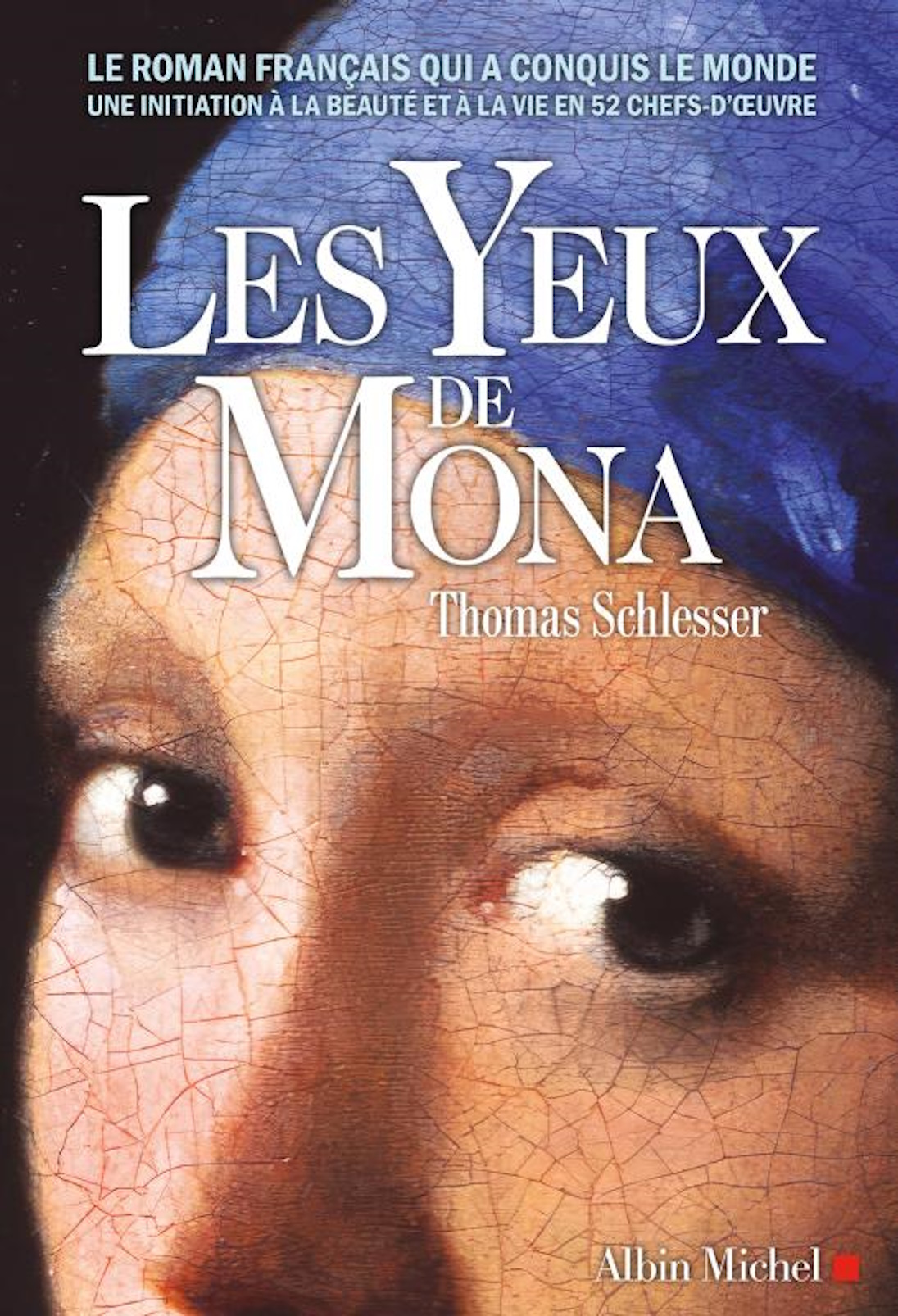

À une époque où des contestataires arrosent les œuvres d’art les plus connues avec de la soupe aux tomates, j’avoue que le premier roman de Thomas Schlesser redonne une place privilégiée à une tout autre fonction de l’art, la transmission intergénérationnelle d’une faculté essentielle: l’émerveillement. Historien de l’art, l’auteur, ayant déjà écrit un essai au titre évocateur de Faire rêver, nous présente ce premier roman où les tableaux, sculptures et autres installations deviennent prétextes à l’apprentissage de règles de vie. Les yeux de Mona, quand l’art passe par la littérature pour nous faire rêver!

Dès la première page, le grand-père en moi est charmé par la dédicace: « Pour tous les grands-parents du monde.» L’auteur base son roman sur la relation privilégiée entre un grand-père et sa petite-fille.

L’histoire commence par un événement dramatique qui ébranle la petite Mona, 10 ans, et toute sa famille. Pendant qu’elle faisait ses devoirs, la petite perd soudainement la vue. Tout devient noir, cécité complète, Mona est aveugle. Pendant 63 minutes! Et puis, c’est le retour progressif de la vue. Les formes, les couleurs, les nuances reviennent, mais la crainte d’un retour permanent de cette noirceur angoissante s’installe.

Branle-bas de combat à l’hôpital, on essaie de trouver l’origine de cette heure de cécité. Le docteur Van Orst donne un premier diagnostic: accident ischémique transitoire. En mots plus simples, les organes ont été privés de sang pendant un certain moment. Mais la question demeure: pourquoi est-ce arrivé, quelle est la cause? Ce médecin suivra la petite, mais il suggère aux parents de lui faire voir un pédopsychiatre.

C’est ici que ce grand-père anticonformiste, doté d’une culture digne d’un triple doctorat en histoire de l’art, suggère à la petite Mona une alternative originale à des visites chez un psychiatre. Chaque semaine, ils consacreront une heure à admirer, à s’émouvoir et à comprendre une œuvre marquante. 52 semaines et 52 œuvres pour permettre aux yeux de Mona, si un jour ils s’éteignent, d’emmagasiner la beauté, les couleurs et les formes que les grands artistes ont laissées à l’humanité. Tous les mercredis après-midi, au lieu d’aller en consultation, grand-papa et Mona parcourront les couloirs du Louvre, du musée d’Orsay et de Beaubourg (Centre Pompidou).

Quel programme! Qui charmera vraiment Mona, mais aussi le lecteur ou la lectrice qui les accompagnera. Les 52 chapitres sont construits de la même manière, mais le rythme est maintenu et soutenu.

Dans la première partie, la plus romanesque, on assiste à la vie quotidienne de la jeune Mona: rendez-vous médicaux, évolution de la maladie, mais aussi les hauts et les bas d’une préado avec ses parents, avec ses amies à l’école et les souvenirs qui lui reviennent de sa grand-mère décédée.

Dans la deuxième partie, nous nous retrouvons sur le chemin qui mène au musée. Petite mise en situation, réflexion du grand-père et surtout, nous sommes témoins de la tendre démonstration de la complicité entre la petite et son «Dadé». C’est ainsi qu’elle nomme son grand-père.

Enfin, nous voilà devant l’œuvre choisie par l’aïeul. Après une présentation sommaire de l’œuvre, la magie s’installe au cœur d’un dialogue subtilement pédagogique. Mona et son Dadé interprètent, analysent, situent l’œuvre dans son contexte et surtout, dégagent une leçon que l’on peut tirer de l’œuvre. L’art peut donc nous amener à réfléchir et à appliquer certaines règles de vie.

Trop didactique? Oh non! Intéressant? Passionnant! Lire Les yeux de Mona, c’est une incursion fascinante dans le monde de la création artistique, guidée par un auteur-historien de l’art. En passant par les yeux et les émotions de Mona et de son grand-papa, l’auteur nous accompagne dans la façon de regarder une œuvre, de la comprendre, de l’interpréter. Quel que soit notre degré de connaissance, chacun peut trouver son compte dans ce regard porté sur ces œuvres.

Il est bon de noter que le choix des œuvres peut au premier abord être désarmant. Généralement, ce ne sont pas les œuvres les plus connues de chaque artiste qui sont présentées; l’auteur a fait le pari de choisir les œuvres les plus marquantes, celles qui ont eu une incidence importante sur l’histoire de l’art.

La maison d’édition a eu la merveilleuse idée d’insérer dans la jaquette du livre les 52 œuvres du roman. J’avouerai que, par curiosité, et aussi par souci du détail, je consultais souvent le site internet des musées pour bien voir les subtilités des œuvres. Ce roman est atypique, différent. La partie romanesque de chaque début de chapitre ne prend pas une place prépondérante et, pourtant, elle possède une grande importance. Cette partie plus romanesque du récit accompagne merveilleusement le parcours initiatique de la jeune Mona, mais plus les 52 semaines passent, plus l’intrigue se justifie et prend la place qu’elle mérite. Et cela donne un roman très différent, mais drôlement pertinent!

Enfin, le grand-père que je suis ne peut s’empêcher de dire et d’apprécier l’émotion que crée cette lecture. La relation intergénérationnelle est superbe, la complicité entre les deux est émouvante et les règles de vie qui se dégagent de l’analyse des œuvres peuvent servir de programme éducatif pour toute personne côtoyant un enfant! Que l’on soit parents, grands-parents ou éducateurs.

Quel plaisir de voir que Sandro Botticelli nous conseille d’apprendre à recevoir, que Gustave Courbet nous dise de crier fort et de marcher droit et que même Marcel Duchamp nous invite à mettre le bazar partout!

Et pour pasticher le peintre belge René Magritte, j’oserais dire que ce livre n’est pas un livre, mais une œuvre d’art qui devrait figurer dans toute bibliothèque de grands-parents… pour éventuellement le transmettre, un jour, à sa jeune descendance. Mais pas avant de l’avoir lu, d’avoir admiré les tableaux, sculptures et installations et d’en avoir tiré ses propres leçons!

Les yeux de Mona, Thomas Schlesser, Éditions Albin Michel,496 pages, 2024, 36.95$