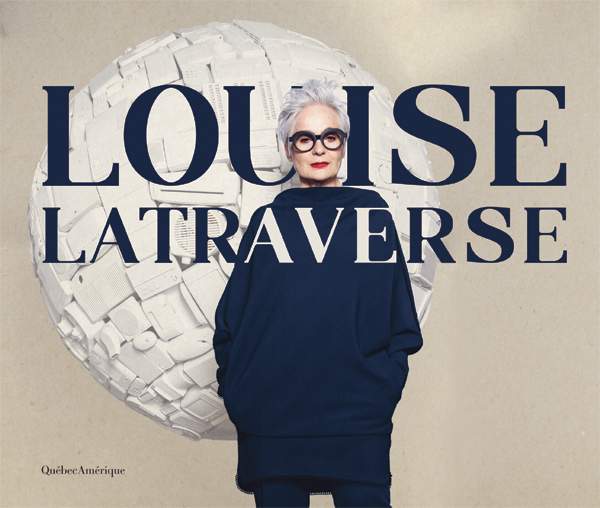

Le retour du beau temps n’arrive pas seul cette année. Le printemps se pointe en bonne compagnie. Louise Latraverse débarque dans notre intimité avec un beau livre sur elle. Aussi bien dire unique en son genre.

À l’heure où les biographies se disputent la place sur les tablettes des librairies, Louise Latraverse s’inspire de son nom et prend un chemin de traverse. Elle nous propose quelque chose de différent, sur le ton de la confidence, du parler-vrai, de la reconnaissance, enluminé de ses dessins si expressifs. Comme elle, finalement!

Au diable la chronologie, on parcourt sa vie dans le désordre, d’Arvida à Rosemont, en passant par New York, le Carré Saint-Louis et le Mile-End. Sans oublier l’Inde, pays qui lui a appris la sagesse et permis de trouver une sorte de paix intérieure.

Le livre, à couverture cartonnée, abondamment illustré, est à ranger dans la catégorie des coffee table books. Beau travail de la maison d’édition Québec Amérique. Le bel objet compte 144 pages. Ça peut sembler peu au premier abord, mais c’est mal connaître cette communicatrice hors pair que de le penser.

Cette femme a un don pour capter notre attention et pour dire beaucoup en peu de mots. Comme ses dessins, ses textes sont colorés, foisonnant d’informations sur sa vie, ses parents, ses amours, ses amis, ses états d’âme, variables au fil des ans, et ses bonheurs simples, comme bien manger et contempler son jardin qui pousse tout seul.

Le tout exhale un peu de nostalgie. Bien normal quand plusieurs de nos proches sont disparus, père, mère, frère, amis, et cet époux irlandais jamais oublié qui lui a donné la chose la plus précieuse, son fils, avec qui, la chanceuse, elle parle tous les jours.

J’ai aimé ce qu’elle raconte sur la mémoire, cette bête noire des acteurs, sur les bienfaits du dessin sur le mental, sur son affranchissement par rapport à l’âge et à l’apparence. Et le Montréalais d’adoption que je suis, comme elle d’ailleurs, a été ravi d’apprendre qu’on lui doit un peu beaucoup de la renaissance du Plateau Mont-Royal. C’est elle qui, jadis, a incité Michel Tremblay, André Gagnon, et bien d’autres, à s’acheter des maisons autour du Carré Saint-Louis et à les retaper. On connaît la suite.

Née le 24 juin 1940, Louise Latraverse fait partie de cette caste d’artistes québécois nés autour de la Fête nationale (Jean-Pierre Ferland le 24, Michel Tremblay et Robert Charlebois le 25), et cela lui donne une belle crédibilité quand elle parle de ce Québec qu’elle aime tant, jusque dans sa froideur hivernale.

Pour compenser ces rigueurs, elle cultive l’amitié, celle qui réchauffe et nourrit, qui fait qu’on n’est jamais seul.

En la lisant, j’ai reconnu dans son livre la même femme généreuse et soucieuse de tous que celle que je suis sur Facebook. Quelle énergie!

Elle en a même de rechange pour monter sur scène et répandre L’amour crisse dans plus d’une vingtaine de villes québécoises, de Maniwaki à Québec, de Val-des-Sources à Shawinigan. On en reparle bientôt.

En attendant, plongez dans son livre, vous n’en serez que plus intime avec elle lorsque vous l’aurez en chair et en verve devant vous.

Louise Latraverse, Louise Latraverse. Québec Amérique. 144 pages.