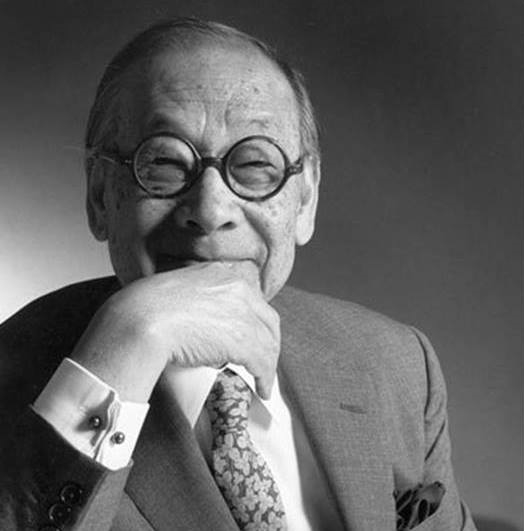

Le monde de l’architecture est en deuil. Le grand Ieoh Ming Pei s’est éteint le 16 mai à 102 ans. Il laisse en héritage certains des bâtiments les plus emblématiques du monde. En voici cinq qui ont marqué sa carrière — et les villes qui les abritent.

La carrière prolifique d’I.M. Pei s’est étalée sur plus de 60 ans. L’architecte sino-américain a fait sa marque dans plusieurs villes du monde et son travail lui a valu de nombreuses accolades, dont le Pritzker (le Nobel de l’architecture) en 1983. En recevant le prestigieux prix, Pei avait résumé sa vision ainsi: «L’architecture est un art pragmatique. [Elle] doit être fondée sur la nécessité. Pour moi, la liberté d’expression consiste à évoluer entre les limites que je fixe pour chacun de mes projets».

L’architecte moderniste, qui a été l’un des élèves du père du Bauhaus, préconisait la simplicité et aimait les contrastes. Les musées, hôtels et autres immeubles conçus par I.M. Pei reflètent son penchant pour les lignes géométriques pures, mais puissantes et la lumière y est toujours bien pensée.

Place Ville Marie (Montréal - 1962)

Quelques années après avoir fondé son cabinet, I.M. Pei a conçu la Place Ville Marie, qui n’a vraiment plus besoin de présentation au Québec. Il s’agit de l’un des premiers bâtiments achevés par Pei en partenariat avec son associé, Henry N. Cobb. À l’époque, il faisait partie des plus grands gratte-ciels du monde, à l’exception des États-Unis. L’édifice en forme de croix a transformé le paysage urbain de Montréal. Encore aujourd’hui, la Place Ville Marie, qui était très innovatrice pour son temps, demeure l’un des meilleurs exemples du style international.

https://www.instagram.com/p/BuMwK8_g73j/

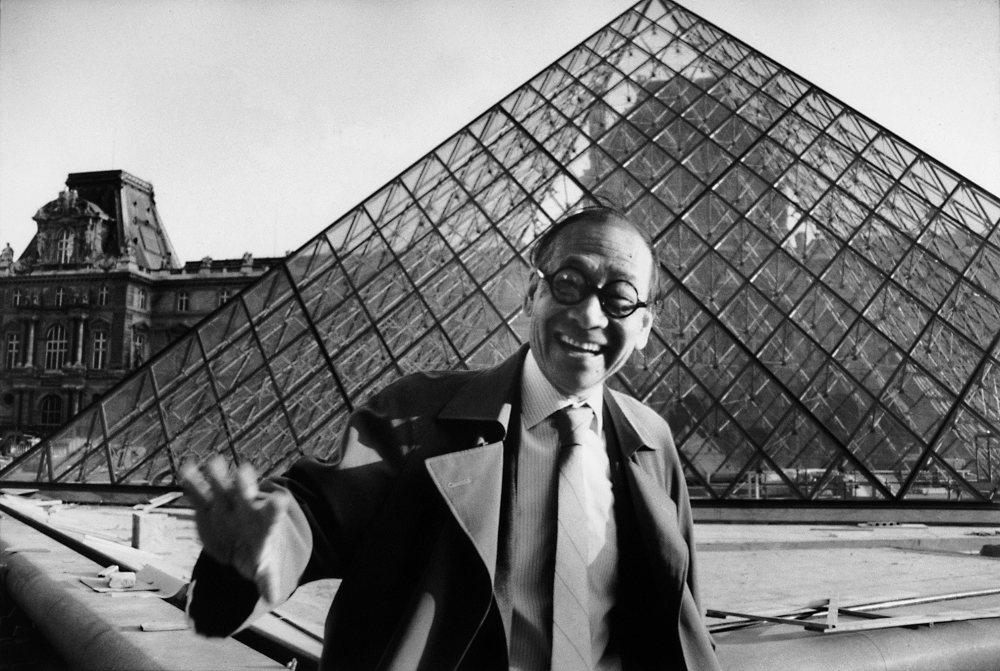

Pyramide du Louvre (Paris - 1989)

L’un des bâtiments les plus connus de Pei est sans aucun doute la pyramide du musée du Louvre. C’est le Président français qui l’a lui-même invité à transformer la prestigieuse institution, après avoir été impressionné par son travail à la National Gallery of Art de Washington.

Ça ne veut pas dire que sa réalisation s’est faite sans heurts. L’idée d’implanter une structure de verre et de métal au milieu de la cour Napoléon a soulevé l’ire des Français. La pyramide a été décriée pendant des années avant et après sa construction. La solution de Pei, qui a permis de réduire la congestion dans les galeries et d’élargir la collection du musée tout en combinant l’ancien et le nouveau avec brio, est depuis devenue un symbole de Paris.

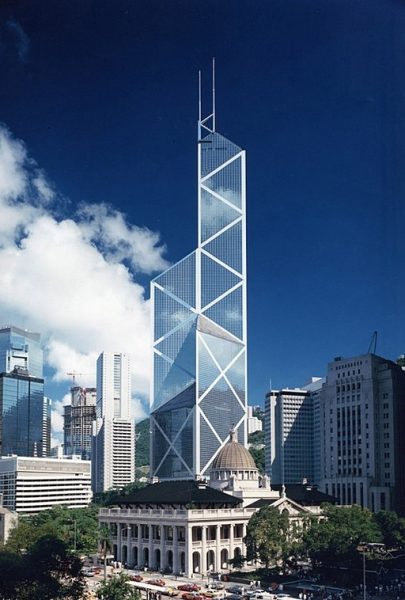

Tour de la Banque de Chine (Hong Kong - 1989)

À Hong Kong, il est impossible de ne pas remarquer la tour de la Banque de Chine. Le gratte-ciel en verre et en acier de 72 étages se démarque toujours 30 ans plus tard dans l’horizon de la ville. Le bâtiment érigé dans un socle de granit compte quatre tours triangulaires de hauteurs différentes. On peut admirer le ciel et les lumières de la mégapole dans sa façade.

Les traditionalistes chinois ont réservé un accueil plutôt froid à l’immeuble de 367,4 mètres, qui n’aimaient pas ses angles pointus. Le projet revêtait néanmoins une signification particulière pour I.M. Pei. Il l’a entrepris en l’honneur de son père, qui a déjà été directeur de la banque. La conception se voulait un symbole de la culture chinoise revitalisée.

Rock and Roll Hall of Fame (Cleveland - 1995)

Dans le curriculum du grand architecte, le Rock and Roll Hall of Fame a de quoi surprendre. I.M. Pei a d’abord refusé la commande, mais il a fait ses devoirs lorsqu’il a finalement accepté le défi. Il a assisté à divers concerts rock en compagnie du cofondateur et éditeur du magazine Rolling Stone et il a visité le Graceland d’Elvis Presley.

Pour exprimer l’esprit de la musique, le bâtiment est formé de formes juxtaposées qui ont été fusionnées pour créer un ensemble unifié. Un volume circulaire se balance au-dessus du lac tandis qu’une structure en pente, qui ressemble à une grande tente en verre, s’appose sur une tour de 165 mètres de haut.

Musée d’art islamique de Doha (Qatar - 2008)

Ce musée est le dernier chef-d’œuvre de Pei. Le bâtiment construit sur une île artificielle a ouvert ses portes alors que l’architecte avait 91 ans.

Inspiré des motifs prédominants dans l’architecture islamique classique, le complexe géométrique de cinq étages consiste en différents volumes empilés les uns sur les autres. L’imposant immeuble en calcaire blanc s’impose dans le paysage, mais s’intègre néanmoins dans son environnement. Au nord, la façade se compose d’un mur-rideau en verre qui offre une vue imprenable sur le golfe et la région.