De nombreuses firmes d’architecture ont adopté l’impression 3D dans leur pratique, notamment pour créer rapidement des modèles à présenter à leurs clients. De plus en plus, de véritables maisons qui sont imprimées. Voici comment cette technologie pourrait transformer le monde de l’architecture au cours des prochaines années.

Diminution de la quantité de matériel utilisé

En ajoutant des matériaux comme du béton couche par couche pour créer tous les murs d’une maison d’un seul coup, il est possible de réduire considérablement la quantité de déchets produits pour la construction d’une résidence. Dans un projet de logements sociaux imprimés à Reims, en France, on estime que l’impression 3D devrait permettre de réaliser une économie de matière de 60% par rapport à la construction de murs traditionnels.

Notons que certaines technologies ont aussi été mises au point pour changer la composition du béton, selon qu’un élément est structurel ou non. Un procédé d’impression 3D de l’institut de recherche ETH Zurich en Suisse devrait permettre de réaliser des économies de matériaux considérables, même pour les maisons construites d’une façon traditionnelle.

La réduction de matériel n’est pas le seul avantage environnemental de l’impression 3D. Il est en effet aussi possible d’imprimer avec des matériaux recyclés, comme du plastique. Certains projets ont même permis de mettre en place des bâtiments, plus petits, imprimés avec du sol local.

Création de nouvelles formes

L’impression 3D permet la création de formes complexes, qui auraient été impossibles, ou trop coûteuses à fabriquer auparavant. «L’impression de béton nous confère un haut degré de liberté quand vient le temps de concevoir des immeubles. Avec des méthodes de construction traditionnelles, cela n’aurait été possible qu’à grands frais», notait récemment l’architecte Waldemar Korte, dont la firme, MENSE – KORTE, a conçu le premier bâtiment résidentiel imprimé en Allemagne.

Ces nouvelles formes peuvent transformer les éléments structuraux (comme des poutres), mais aussi les éléments plus décoratifs. Il est alors possible d’expérimenter avec les matériaux également, comme la céramique, le plastique ou le métal.

Les maisons imprimées en 3D n’ont pas besoin d’avoir une allure futuriste pour autant! La semaine dernière, une série de propriétés imprimées en 3D ont été mises en vente au Texas. Seul le premier étage a été imprimé en 3D, alors que le deuxième a été construit de façon traditionnelle. Le résultat, imaginé par la firme Logan Architecture, a l’air tout à fait conventionnel.

Baisse de certains coûts de construction

Les maisons imprimées en 3D sont encore assez chères. Celles mises en vente la semaine dernière aux États-Unis sont offertes pour environ 450 000$ US.

Il est toutefois attendu que la technologie devrait, à terme, permettre de réduire les coûts, grâce en partie à la réduction de la quantité de matériel nécessaire et au recours à moins de main-d’œuvre (du moins pour la fabrication des murs). D’ici une dizaine d’années, une maison imprimée en 3D pourrait coûter environ 40% de moins qu’une maison traditionnelle, selon certaines estimations.

Des organismes, comme New Story, ont commencé à mettre sur pied des projets d’impression de maisons pour aider les sans-abris.

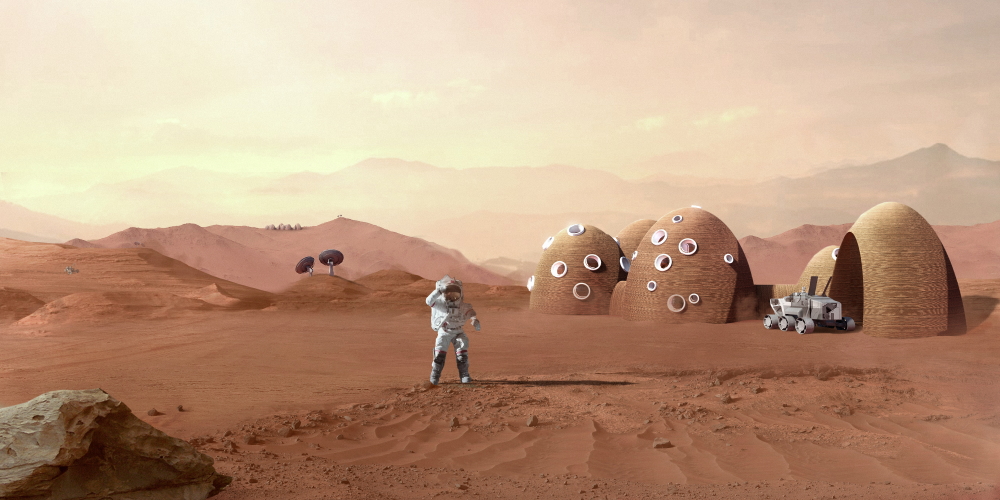

Construction plus facilement dans les régions éloignées

Même si on n’y est pas encore, l’impression 3D pourrait permettre d’imprimer les matériaux nécessaires localement, parfois directement sur le site de construction, ce qui pourrait donner plus de liberté aux architectes.

La technologie pourrait d’ailleurs faciliter la construction de quartiers dans des régions éloignées, où le transport de matériaux est difficile et coûteux.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la NASA a annoncé l’an dernier le lancement d’un projet afin d’entreprendre de la recherche en lien avec l’impression de bâtiments sur la Lune et sur Mars, en utilisant le sol comme matériau principal. Avec un peu de chance, les technologies développées pourront aussi être utiles sur Terre, dans des régions un peu moins éloignées...