Les vagues générées par la tempête Fiona auront finalement eu raison du Château Dubuc, emportant avec lui tout un pan du passé industriel de Chandler. Voici l’histoire de cette maison au triste sort.

Difficile de croire que le Château Dubuc a déjà revêtu un intérêt significatif à voir ce qu’il en reste. Le bâtiment a pourtant été érigé en 1916 pour l’un des plus grands industriels francophones du 19e siècle au Québec, Julien-Édouard-Alfred Dubuc.

Celui-ci s’est fait connaître dans l’industrie des pâtes et papiers, en fondant notamment la Compagnie de pulpe de Chicoutimi. Il a également reçu en 1900 une médaille d’or à l’Exposition universelle de Paris pour la qualité de sa production. Cette reconnaissance lui a valu le surnom de «roi de la pulpe» dans la province.

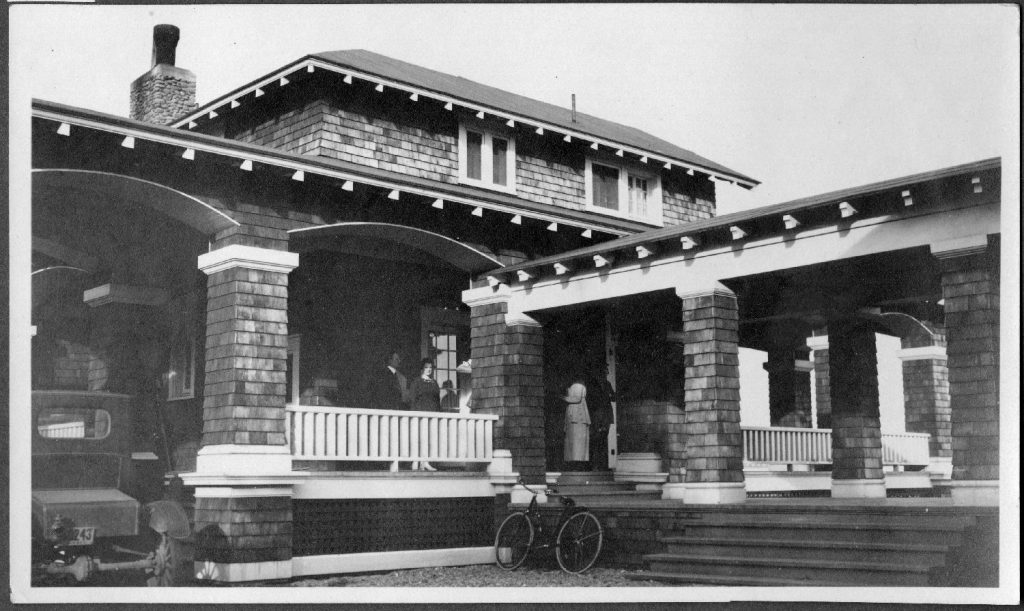

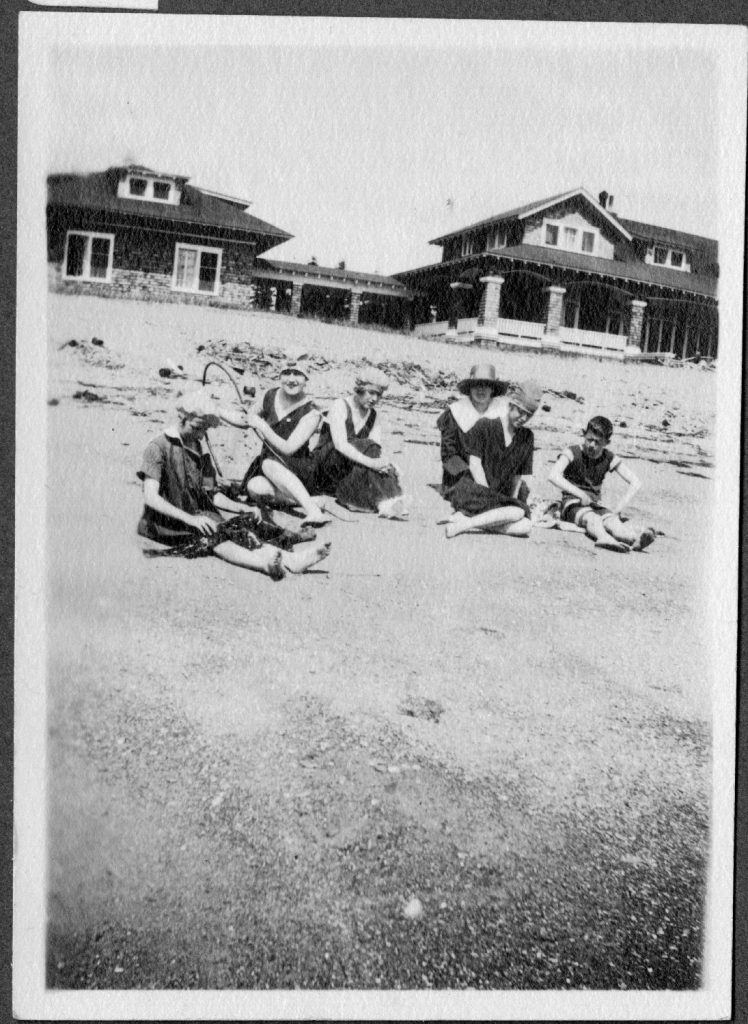

Même s’il s’est surtout illustré au Saguenay, Julien-Édouard-Alfred Dubuc est lié à l’histoire de Chandler. En 1915, il s’y installe pour diriger la nouvelle usine de pâtes et papiers. Avant d’accepter le poste, il avait toutefois demandé qu’on lui construise une maison d’été au bord de la mer. C’est ainsi qu’est né le Château Dubuc, aussi appelé Villa-Marie-sur-mer.

Le complexe ne se démarque pas qu’en raison de son premier propriétaire. Il s’agit de l’une des meilleures représentations du style Prairie, un style architectural rare au Canada. Le courant, inspiré par la nature et par le mouvement Arts & Crafts, est né à Chicago et a été porté par Frank Lloyd Wright.

Quelques-unes des maisons du grand architecte partagent d’ailleurs des similitudes avec le Château Dubuc. Contrairement aux résidences victoriennes de l’époque, celles-ci sont dessinées pour se fondre au paysage. Elles misent sur l’horizontalité, une silhouette basse, des toits peu inclinés, des rangées de fenêtres. Elles privilégient les matériaux traditionnels comme le bois ou la pierre, de même que les motifs géométriques.

Le Château a changé plusieurs fois de mains après la mort de M. Dubuc. Sauvé à quelques reprises au cours des 20 dernières années, le bâtiment avait toutefois cruellement besoin d’attention. Le grand mur qui l’a protégé des vagues pendant de nombreux hivers ne tenait plus.

Le propriétaire actuel et la Ville de Chandler ont plaidé en vain en faveur de son déménagement à l’abri des eaux auprès du gouvernement de Québec. Le projet, évalué à au moins 1,2 million de dollars, ne s’est jamais concrétisé. On connaît malheureusement la suite.