Stéphane Rousseau n’en finira jamais de nous surprendre. Celui qui a commencé sa carrière en faisant la première partie de l’humoriste Roméo Pérusse à la fin des années 1970 nous arrive avec une nouvelle corde à son arc: l’écriture. Son premier livre, en librairie à compter de cette semaine, est une autobiographie intitulée Famille royale publiée chez KO Éditions. L’histoire qu’il nous raconte n’est pas celle à laquelle on aurait pu s’attendre.

De l’âge de 13 ans, où il a commencé à faire de la scène dans des bars calamiteux, à aujourd’hui, où il tient, à 56 ans, le rôle d’un préposé aux bénéficiaires dans la quotidienne Stat à Radio-Canada, Stéphane Rousseau a eu une carrière plutôt fulgurante. Le petit gars de LaSalle pourrait se vanter d’avoir vendu 300 000 billets de son premier spectacle solo (Rousseau), d’avoir été la vedette d’un film de Denys Arcand (Les invasions barbares), joué aux côtés de Gérard Depardieu (Astérix aux Jeux olympiques), été le chum d’Isabelle Boulay, exposé ses tableaux à la prestigieuse galerie d’art Yves Laroche. Bien sûr, il évoque ces faits d’armes, mais ses nombreuses réussites passent en second plan dans ce livre de mémoires.

Dans Famille royale, Stéphane Rousseau se met plutôt à nu, une habitude chez ce garçon élevé par des parents adeptes de naturisme. Pendant 250 pages, il insiste surtout sur ses origines modestes, les comportements inusités de sa famille, son talent prodigieux à gaffer, sa nature de caméléon, sa difficulté à entretenir des relations amoureuses durables avec les femmes, et j’en passe.

Non, franchement, celui qui a tant de talent à séduire et faire rire le public ne se donne pas le beau rôle dans ce livre néanmoins captivant à lire, car Rousseau, il faut lui donner ça, est un formidable conteur.

Oubliez les chapitres! Ici, on a droit à une suite d’anecdotes qui dépassent souvent l’entendement, racontées sur le mode du stand-up. C’est rythmé, drôle, souvent très cru. Jamais totalement pathétique, même si ça pouvait l’être, parce que l’auteur a un sens très développé de l’autodérision et un attachement immense à ceux qu’il dépeint souvent avec un réalisme décapant, y compris son père, un «méchant numéro» qui apparaît à la fois comme un héros et un zéro.

Un exemple? Stéphane Rousseau raconte qu’un jour, il surprend son père à faire des avances de nature sexuelle à sa blonde. S’ensuit une bagarre entre Gilles et Stéphane. La violence décrite fait peur et on imagine qu’elle mènera à l’irréparable. Or, nous sommes dans un camp de nudistes et c’est vêtu d’une seule paire de bottes que le fils s’attaque au paternel… devant la visite éméchée réunie dans le salon. Disons que l’image suggérée désamorce le drame!

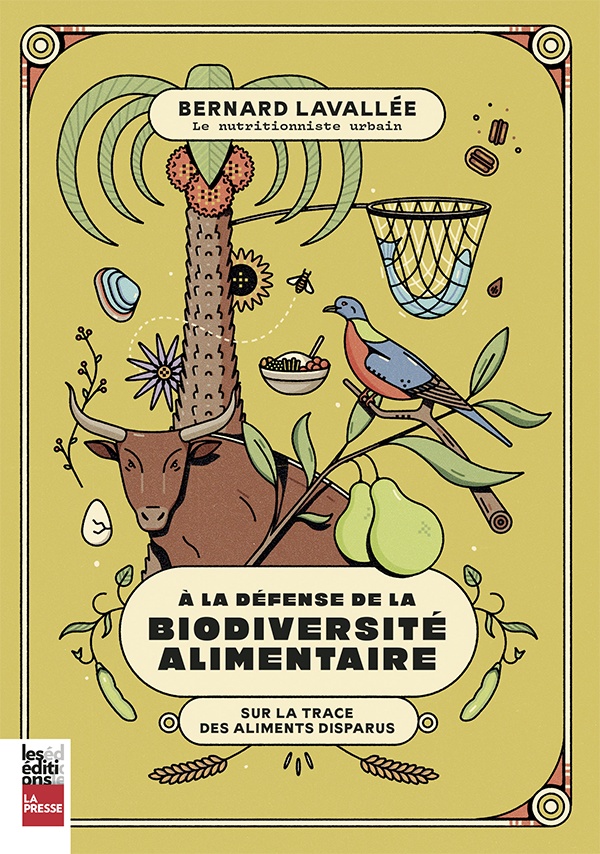

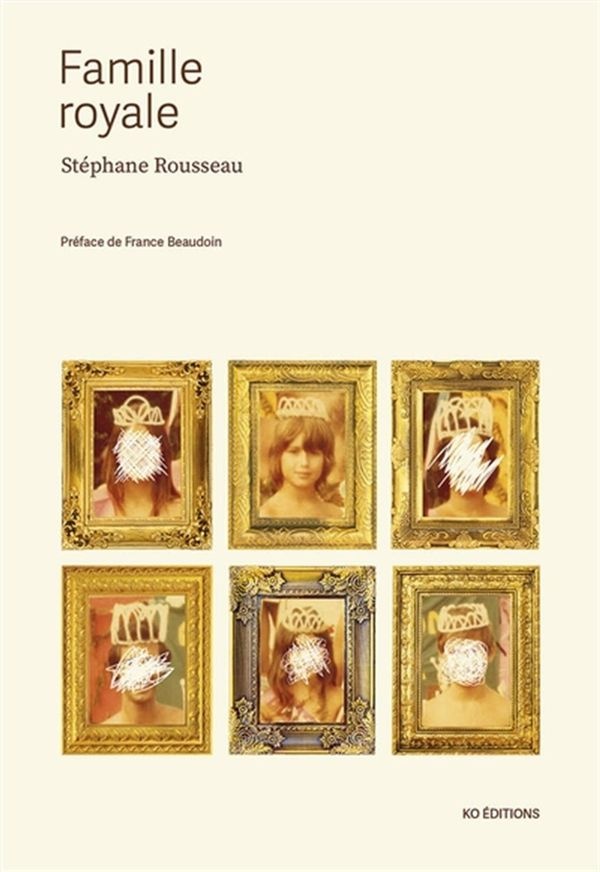

Parlant de naturisme, le titre du livre de Stéphane Rousseau fait référence à un concours auquel il participait au camp de nudistes de son enfance. Les gagnants des différentes catégories constituaient la Famille royale. Avant l’âge de 10 ans, le petit Stéphane, qu’on voit sur la jaquette du livre affublé d’une couronne, a remporté à deux reprises le titre de «Junior Prince». L’auteur ne s’imaginait certainement pas qu’on parlerait autant d’une autre famille royale lorsqu’il a décidé de donner ce titre à son livre.

La maladie, la mort et les hôpitaux occupent une grande place dans les souvenirs de Stéphane Rousseau. De sa mère morte d’un cancer généralisé alors qu’il a 12 ans, à la naissance prématurée de son fils, en passant par les cancers funestes de son père et de sa sœur, et la dégénérescence de sa grand-tante Mary, celui qui gagne sa vie à faire rire a eu maintes fois l’occasion de pleurer sa vie.

Ces moments qu’il raconte sans trop s’appesantir nous démontrent à quel point le métier d’humoriste ne prémunit pas du malheur ceux qui le pratiquent. Il y a cette fois où des gens venus offrir leurs condoléances lui ont demandé de faire une imitation de sa légendaire Mme Jigger alors qu’il était lui-même en larmes au milieu du salon funéraire.

Ce qui m’a touché le plus dans ce livre-aveu, c’est le combat de tous les instants pour être à la hauteur. On a l’impression que Stéphane Rousseau se pince devant une réussite qu’il n’ose pas trop revendiquer. Son chemin aurait tellement pu prendre une autre direction que celle qui l’a conduit à la célébrité, y compris en France, où il a souvent été confronté au poids de ses origines.

«Au fond de moi, j’étais incapable d’oublier que je n’avais jamais terminé mon secondaire, que j’ai eu longtemps de la difficulté à aligner deux phrases sans faire d’erreur de syntaxe, que j’avais vu le jour à Saint-Henri. Que j’étais né pour un petit pain.»

Pour ce regard d’une grande humilité sur le destin, pour la manière de voir le côté drôle de la vie malgré tout, Famille royale s’avère une lecture aussi étonnante que profonde.

Je vous laisse avec ces quelques mots à son fils qui aura bientôt 14 ans. Simple et plein de bon sens.

«La vie nous offre un scénario, et il faut faire avec. Suffit de faire du mieux qu’on peut avec ce qu’on a.»

Famille royale, Stéphane Rousseau. KO Éditions. 2022.