SoBo est le quatrième roman de Jean Charbonneau, sept ans après son dernier opus et presque qu’une décennie après Tout homme rêve d’être un gangster, qui lui a valu le prix du meilleur premier roman policier de Saint-Pacôme en 2013.

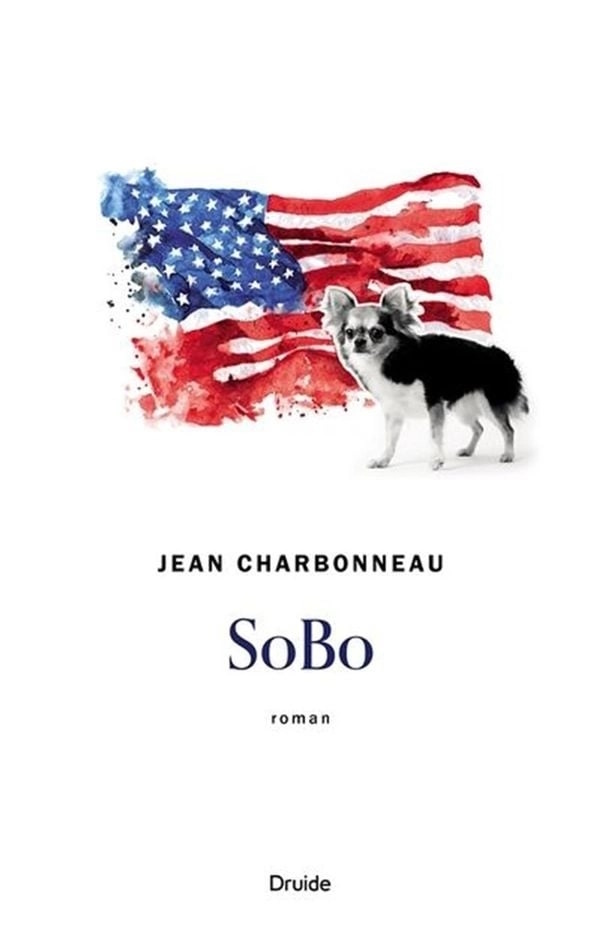

Une page couverture tout aussi énigmatique que le titre. Un drapeau américain qui commence à se décolorer et un drôle de petit chien. À première vue, rien d’inspirant, sauf une interprétation personnelle hasardeuse de la chute vertigineuse de notre voisin d’en dessous.

SoBo, c’est South Baltimore, quartier nettement défavorisé de cette ville du nord-est des États-Unis. SoBo, c’est une image frappante de l’état de la nation américaine, marquée par la pauvreté, le racisme, la drogue et les petites mafias locales. Mais Baltimore, c’est aussi le site de la prestigieuse Université John Hopkins.

C’est à cette grande université qu’Olivia Langston vient d’obtenir le poste dont elle rêvait depuis longtemps. Cette Américaine vivait à Montréal avec son mari Joseph, traducteur pigiste. Conjointement, ils ont décidé de s’établir à SoBo pour la vie de quartier, mais aussi pour les prix plus abordables des logements. Pendant que sa conjointe sera au travail, Joseph pourra faire ses contrats de traduction à la maison. Il aura comme compagnon Pedro, le chihuahua du couple, nommé ainsi en l’honneur de l’ancien lanceur des Expos, Pedro Martinez.

Sauf que Joseph, du haut du toit de la maison, s’intéressera à ce qui se passe sur la Randolph Street. Il observera les habitants de son quartier, véritable microcosme de la société américaine. Il fera connaissance, avec plus ou moins de plaisir, avec chaque personne qui habite la rue. Et cette habitude pourrait lui jouer de mauvais tours.

Un roman choral

Commençons par une petite promenade pour rencontrer les habitants du quartier.

Voici Antoine, 16 ans, que tout le monde appelle To. Un père haïtien, une mère blanche, il est un «demi-black» dans une communauté à dominance blanche au cœur d’une ville majoritairement noire. Son meilleur ami, Lil Em, a de grandes tendances vers la délinquance.

Un peu plus loin réside Floyd Amoun, maniaque de sécurité, qui possède un arsenal de caméras pour voir ce qui se passe à l’extérieur.

Pas très loin, vous ne pouvez éviter Margot Kosnik, car elle, elle ne vous manquera pas. Raciste jusqu’au bout des ongles, elle est née dans le quartier, y a toujours vécu et connaît tout le monde.

Si vous croisez un homme, les yeux hagards, le cerveau enfumé par la drogue, soyez certain que vous avez devant vous Frank Lombard, Frizzy pour les voisins du quartier.

Enfin, il ne faudrait pas oublier Barb Butkus, la Crack Lady. Sous des dehors d’aimable grand-mère, elle a fait de sa maison un véritable carrefour giratoire de la drogue.

Finalement, patrouillant dans la rue, le policier Johnny Berlin, fier dans son uniforme noir et avec plein d’idées préconçues sur la vie et les gens de son milieu.

C’est à travers ces yeux que vous suivrez leur vie au quotidien; car SoBo est un roman choral donnant la parole à tous les personnages. Chacun d’entre eux décrira ce qu’il voit, mais surtout, ce qu’il ressent. Chaque point de vue possède son intérêt, chaque perception reflète les personnes qu’ils sont, mais tous seront soit victime, soit coupable et parfois les deux, de crimes de violence, de racisme, d’intimidation, d’envie et de jalousie.

Le couple de Joseph et d’Olivia entraînera une vision différente. Joseph, le Québécois francophone voulant s’intégrer dans la vie de quartier comme il le ferait sur le Plateau Mont-Royal, s’attire rapidement des ennuis. Et Olivia, Bostonnaise de naissance, probablement démocrate et humaniste, peut poser un regard idyllique, parfois même un peu naïf, sur son nouveau coin d’Amérique.

Tout est en place pour assister à la tragédie du quotidien d’une rue, d’un quartier en proie aux tensions sociales, aux crimes de toutes sortes, au combat pour définir son identité et, ultimement, vivre à sa façon le fameux rêve américain… qui se transforme souvent en cauchemar!

Mon appréciation

J’avoue que, dans les premiers chapitres, j’ai été un peu déséquilibré par la structure du roman. Je cherchais un fil conducteur dans le récit, une action qui se développe pour y accrocher les personnages. Mais au fur et à mesure de ma lecture, je me suis rendu compte que le fil que je devais trouver c’était un fil de trame, celui qui nouait le tissu social de cette communauté.

Jean Charbonneau possède une plume très efficace, qui trace à grands coups de mots et de sentiments un portrait de la société américaine à tendance républicaine. Non, on ne voit pas les grands politiciens à SoBo, mais on ressent leur influence. L’auteur réussit, avec ses différents narrateurs, à rendre vraisemblable chacune de leurs paroles, chacune de leurs pensées. Je me suis même surpris à faire des liens entre le roman et les actualités américaines. Quand la fiction nous ouvre la porte de la réalité…

Lire SoBo, c’est lire une retranscription trempée dans le réel de ce qu’est la vie dans les quartiers en phase d’embourgeoisement. Le roman noir possède cet avantage de montrer aux lecteurs les failles profondes de la société qu’il décrit, de peindre une réalité sociologique factuelle, tout en racontant une bonne histoire.

Jean Charbonneau nous offre ici un roman différent, qui nous décrit le visage d’une Amérique en perte d’identité, minée par le racisme, la violence et la pauvreté. Les personnages qui nous la racontent en font une description tellement crue, qu’il nous reste juste à espérer que le fameux «God bless America» se réalise vraiment.

Bonne lecture!

SoBo, Jean Charbonneau. Éditions Druide. 2023. 420 pages