Gabor, portrait d’un photographe au-delà du cliché

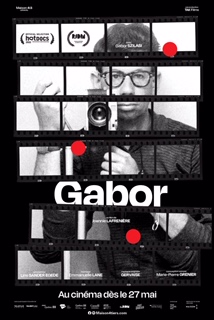

Cette semaine, Tom Cruise est de retour dans un cinéma près de chez vous, en vedette dans un nouveau Top Gun. Apparemment, il est en forme et performant. N’empêche, je préfère vous parler de Gabor Szilasi qui, à plus de 90 ans, se prête avec une vigueur remarquable au jeu d’un documentaire sur sa personne. Gabor, de Joannie Lafrenière, prend l’affiche à Montréal, Québec et Sherbrooke. Un film tonique qui est à la fois une leçon de vie personnelle et un hommage à la photographie.

Dans un pays où l’on connaît peu les artistes qui n’ont pas le statut de vedette, il est normal que le nom de Gabor Szilasi ne vous soit pas si familier. Ça tombe bien, le documentaire qui lui est consacré réussit en 101 minutes à faire le tour du personnage dans une forme inspirée de la manière dont il a pratiqué son métier de photographe dans son Québec d’adoption. Voilà un portrait qui va au-delà du cliché.

Qui est Gabor?

Gabor Szilasi est né dans la capitale de la Hongrie en 1928. Dans sa jeunesse, il voulait devenir médecin, mais l’arrivée du communisme change son parcours. À la fin des années 1940, il tente une première fois de fuir son pays d’origine. Arrêté à la frontière, il fera de la prison et sera ensuite obligé de travailler à la construction du métro de Budapest pour gagner sa vie.

En 1956, lorsque les Soviétiques écrasent le mouvement d’insurrection contre le régime communiste, il parvient à quitter la Hongrie avec son père. Sa mère n’était plus de ce monde, ayant été tuée dans un camp de concentration nazi durant la Deuxième Guerre.

Quand il débarque au Canada, avec 37 500 autres réfugiés de son pays, il a déjà vécu plus d’expériences marquantes que certaines personnes peuvent en avoir eues dans toute leur vie.

C’est alors que le gringalet décide de faire d’un loisir, la photographie, un métier.

Au service de diverses agences de photo installées à Montréal, il parcourt le Québec pour y photographier le territoire et les gens qui l’habitent. Comme il parle français (appris à l’Alliance française de Budapest) et aime échanger avec le monde ordinaire, les photos qu’il rapporte de ses tournées témoignent de manière éloquente de la vie simple et rude du peuple québécois. Ainsi naît le style Szilasi, reconnaissable entre tous.

La réalisatrice Joannie Lafrenière a eu la bonne idée de retourner avec Gabor là où il a fait ses premières armes. Cela nous vaut des images magnifiques de la Gaspésie, de Charlevoix, de L’Isle-aux-Coudres. Sur place, le photographe rencontre des gens qui ne savent pas qui il est, mais qui reconnaissent ceux qu’il a immortalisés sur pellicule lors de son passage dans les années 1960 et 1970.

Le film nous présente aussi l’entourage du photographe, ses amis photographes, sa femme, sa fille unique. À travers leurs témoignages, le portrait se précise encore davantage: Gabor est un pince-sans-rire, un observateur toujours attentif, un artiste perfectionniste, un enseignant inspirant, un père attentionné, pour qui la famille est un socle.

Pour s’en convaincre, on aurait pu se contenter de donner la parole à sa fille Andrea. Elle nous parle déjà avec tant de ferveur de la relation unique qu’elle a vécue avec sa mère, l’artiste Doreen Lindsay, une anglophone de London, Ontario, et Gabor, un homme de peu de mots, mais imbattable pour créer des images indélébiles.

Mais on a droit en prime à des images tournées à Budapest qui témoignent du lien fusionnel entre le père et sa fille: sur les bords du Danube, au bain Széchenyi, dans les tramways jaunes si caractéristiques de la capitale hongroise. Ces déambulations dans la ville de sa jeunesse sont très touchantes à voir. On est aussi épaté par l’énergie de ce vieillard qui se déplace partout avec son appareil photo au cou, le pas un peu hésitant, mais toujours décidé.

Ce voyage avec Gabor se termine avec des questions de la réalisatrice qui obligent l’homme à faire des bilans, et c’est alors une leçon de vie qu’il nous offre sur l’art de trouver son bonheur.

Le film a été tourné l’année où Gabor Szilasi a eu 90 ans. Depuis, sa vie n’a jamais cessé de se dérouler, comme un rouleau de film sans fin. Le livre qui était en préparation pendant le tournage a été publié en 2019. Il s’agit de photos prises entre 1960 et 1980 lors de vernissages d’exposition. Un document précieux sur la vie artistique montréalaise.

L’an dernier, Bibliothèque et Archives Canada a fait l’acquisition de plus de 80 000 négatifs et 42 épreuves argentiques du photographe. En 2021, il a également été fait compagnon de l’Ordre des arts et des lettres du Québec. Il recevra son insigne lors d’une cérémonie officielle le 6 juin prochain à Montréal.

Le Musée de Charlevoix, à La Malbaie, lui consacrera une exposition à compter du 23 septembre, dernier projet connu pour ce dynamo de la photo. Elle n’a pas encore de titre, mais la vingtaine de photos qui seront accrochées ont déjà été sélectionnées par M. Szilasi lui-même. Il a fait son choix dans un corpus réalisé lors d’un séjour à Charlevoix en 1970, et qui a fait l’objet d’un livre il y a dix ans.

Allez voir Gabor au cinéma en grand nombre, je pense que ça lui ferait très plaisir.

Le FIFHM: quelle histoire!

C’est un événement que j’aime suivre depuis sa première édition, en 2019, le Festival international du film d’histoire de Montréal (FIFHM) bat présentement son plein. La portion en salle s’est terminée dimanche, mais la version en ligne, elle, se poursuit jusqu’au 5 juin. Pour 25$, le FIFHM offre sur sa plateforme Vimeo une quarantaine de films aux sujets tous plus intéressants les uns que les autres. Voici quelques suggestions de films que j’ai vus.

Rodolphe Forget: précurseur du Québec inc.

Dimanche soir, je me suis couché moins niaiseux, comme le dit l’expression. J’ai découvert, grâce au FIFHM, sir Rodolphe Forget (1861-1919), un géant de la finance québécoise vraiment trop méconnu pour tout ce qu’il a accompli. Et ce qui est formidable avec ce film, c’est que c’est Bernard Derome qui est notre guide, un guide passionné par son sujet qui tire le meilleur des personnes qu’il rencontre pour faire ce portrait fabuleux, qu’on pense à feu Michel Nadeau, Louis Vachon, ancien grand patron de la Banque Nationale, ou l’historien Christian Harvey, auteur d’une biographie de Forget parue l’automne dernier – Rodolphe Forget: un financier québécois (1861-1919), Éditions Charlevoix.

Aujourd’hui, le patronyme Forget est principalement associé au domaine de Saint-Irénée, dans Charlevoix, grand lieu de musique et de danse. C’était sa résidence estivale. Il y a aussi une grande maison qui porte ce nom sur la rue Sherbrooke. C’était la sienne. Il fut le premier francophone à se faire construire une demeure dans le Golden Square Mile.

Le documentaire nous raconte comment cet homme né à Terrebonne s’est hissé dans la haute société d’affaires anglaise de Montréal. Son parcours est époustouflant. On le retrouve à la tête de la Bourse de Montréal, il prend, avec son oncle, le contrôle de la Montreal Light, Heat and Power et de la Montreal Gas Company, les ancêtres d’Hydro-Québec et d’Énergir (anciennement connu sous le nom de Gaz Métro). Président de la compagnie de navigation du Richelieu et de l’Ontario, il fait construire le Manoir Richelieu et l’Hôtel Tadoussac. Il finance la construction de la liaison ferroviaire Québec-La Malbaie.

Les Canadiens français profiteront de sa fortune puisqu’il contribue généreusement à la construction de l’hôpital Notre-Dame, rue Sherbrooke, et à celle du manège militaire des Fusiliers Mont-Royal, avenue des Pins.

La fille aînée de son deuxième mariage n’est nulle autre que Thérèse Casgrain, figure légendaire de la politique canadienne qui a obtenu le droit de vote des femmes.

Comme si ce n’était pas assez, Rodolphe Forget figure sur la liste des quelques rares personnes qui ont échappé au destin fatidique du Titanic. En 1912, occupé par ses affaires en Europe, Rodolphe doit annuler les réservations faites sur ce paquebot qui devait le ramener, avec sa femme et sa fille Thérèse, 16 ans, en Amérique.

L’homme d’affaires et philanthrope meurt sept ans plus tard, à l’âge de 57 ans, de la grippe espagnole.

Comme le dit si bien le titre de ce documentaire fascinant de Marie-Hélène Grenier, Rodolphe Forget a ouvert la voie aux Paul Desmarais, Pierre Péladeau, André Chagnon, Serge Godin de notre Québec inc.

La grippe espagnole, la grande tueuse

Après le film sur Rodolphe Forget, j’ai fait du documentaire La grippe espagnole, la grande tueuse mon programme double. Dans la biographie sur Raoul Dandurand et Joséphine Marchand dont je vous ai parlé en octobre dernier, j’avais été très intéressé par le passage sur l’impact que cette terrible épidémie avait eu à Montréal.

Le film de Paul Le Grouyer nous permet de saisir l’ampleur planétaire que ce virus a eue. Avec une quantité impressionnante de films d’archives, on suit la trajectoire de cette maladie extrêmement contagieuse, des camps d’entraînement militaires du Texas, d’où elle provient, jusqu’aux îles Fidji, en passant par l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie. Le fait que le monde était alors en guerre a largement contribué à répandre le virus. Le récit, qui utilise des images tellement familières (gestes barrières, lavage des mains, masques, etc.), nous ramène à notre propre pandémie, qui ressemble à s’y méprendre à celle survenue il y a cent ans.

Le fléau de la grippe espagnole, nommée ainsi parce que les Espagnols ont été les premiers à admettre son existence, a duré deux ans et fauché la vie de 50 à 100 millions d’humains sur terre. Il y a beaucoup à apprendre de ce retour en arrière.

Première vague

Si vous avez envie de comparer l’impact de la grippe espagnole à celui de la COVID, visionnez Première vague, ce film québécois réalisé dans les jours qui ont suivi l’annonce des premières mesures de confinement en mars 2020. Rendu à la sixième vague, j’avoue que c’est assez surréaliste de voir cette fiction documentaire. Je vous en avais parlé l’an dernier dans le texte que vous trouverez ici.

Bêtes de guerre

Il y a, dans la sélection du FIFHM, un film qui aborde un aspect méconnu des grands conflits mondiaux: l’utilisation qu’on a faite des animaux sur les champs de bataille.

La quantité d’archives qui existent sur ce sujet est surprenante et les voir est extrêmement dur. La guerre a été très brutale pour les animaux, qu’on a traités sans considération la plupart du temps. On parle de 14 millions de bêtes utilisées pendant la Première Guerre, 30 millions lors de la Deuxième. Des chevaux, des chiens, des pigeons, des ânes, des mules.

Les histoires qu’on nous raconte sont hallucinantes. Par exemple, les Alliés doivent la reconquête de Monte Cassino, en Italie, aux mules marocaines, le seul animal capable de grimper les pics rocheux du mont Cassin avec une telle charge militaire sur le dos.

Le film se termine avec des images du seul monument pour animaux morts à la guerre, le Animals in War Memorial, inauguré par la princesse Anne en 2004 à Hyde Park, à Londres.

La décolonisation britannique. L’art de filer à l’anglaise

Puisqu’il est question de la famille royale… Après vous avoir parlé la semaine passée du film Elizabeth: A Portrait in Part(s) sur la vie de la reine Élisabeth II, j’ai été attiré par le revers de la médaille que propose le documentaire La décolonisation britannique. L’art de filer à l’anglaise.

Le portrait qu’on fait de la manière dont les différents gouvernements de Sa Majesté ont géré ses colonies récalcitrantes est absolument destroy. Qu’il s’agisse de la partition de l’Inde, qui s’est soldée par 15 millions de réfugiés, de la répression brutale de la révolte des Mau Mau au Kenya, avec ses camps semblables à ceux des nazis, de la guerre sans merci contre les rebelles malaisiens, ou des crimes de guerre commis sur la population d’Aden au Moyen-Orient, on réalise que sous le grand voile pacificateur du Commonwealth, les Britanniques n’ont pas fait dans la dentelle, et cela jusqu’au début des années 1980, avec la guerre des Malouines menée par la Dame de fer, Margaret Thatcher. Et quand on regarde les exactions russes en Ukraine, on a une très désespérante impression de déjà-vu.

Le Festival international du film d’histoire de Montréal a ça de bon, il nous rafraichit la mémoire en nous montrant que l’histoire, souvent, trop souvent, se répète.