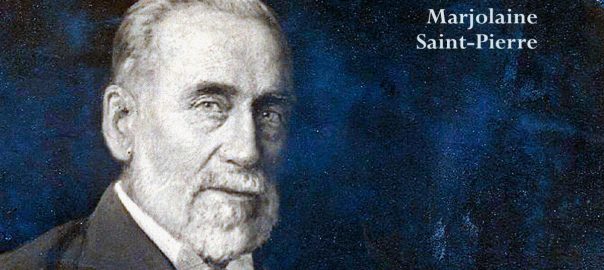

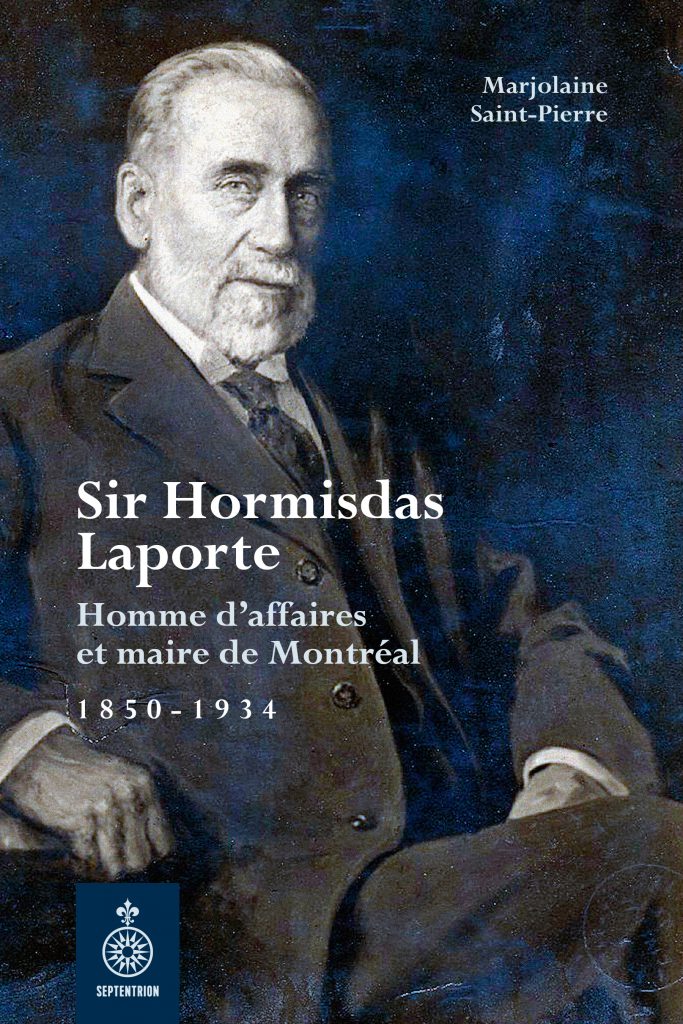

On aime les success story au Québec. Étonnant que l’histoire d’Hormidas Laporte ne soit pas davantage connue. L’auteure Marjolaine Saint-Pierre corrige cette lacune en publiant une biographie passionnante de cet homme qui s’est bâti un empire à partir de rien, qui a amélioré la vie de ses concitoyens canadiens-français par l’exemple de sa détermination, sa probité et son sens de la justice.

Élevé dans le village de Sault-au-Récollet, sur le bord de la rivière des Prairies, Hormidas Laporte quitte l’école à 14 ans pour aider sa famille à subsister. L’adolescent ne se satisfait pas longtemps de fabriquer des clous dans une usine du canal de Lachine. Il suit des cours du soir pour parfaire ses notions de français et de calcul, et apprendre l’anglais. Ce supplément d’éducation, couplé à une grande volonté de réussir, l’amène à se réaliser dans un domaine dont il flaire le riche potentiel, celui de l’alimentation.

À 20 ans, il a une épicerie à son nom! À 28 ans, son entreprise se spécialise dans le commerce de gros. Il approvisionne Montréal en vins de Bordeaux, en whiskies et ryes britanniques, en huiles d’olive d’Italie, en thés japonais, et même en fruits frais, comme les raisins de Valence, ou confits, qu’on pense aux pruneaux de Smyrne, de Bosnie ou de France.

Le développement de l’entreprise connaît des hauts (croissance et expansion phénoménale) et des bas (pertes dues aux inondations dans le Vieux-Montréal, incendie d’un entrepôt de cinq étages en 1894, krach de 1929) que l’homme d’affaires traverse avec une résilience qui mérite le respect.

Sa réussite lui vaut d’être élu président de l’Association des épiciers en gros du Canada. Dans un Montréal dominé par les Anglais, il prouve que les Canadiens français peuvent aussi avoir la bosse des affaires.

Il utilise son ascendant pour élever les gens de sa race. Il fait partie des fondateurs de la Chambre de commerce du district de Montréal, il compte parmi les administrateurs de la Sauvegarde, première compagnie d’assurance-vie sous contrôle de Canadiens français, il préside la Banque Provinciale du Canada (il figure sur le billet de 5$ qu’émet l’institution), il gravite autour de l’Association Saint-Jean-Baptiste, qui fait construire le Monument-National, un lieu voué à l’éducation des masses populaires et qui conduira éventuellement à la création de l’École polytechnique, l’École des beaux-arts et l’École des hautes études commerciales. Il s’emploie aussi à faire entendre la voix des francophones dans les lieux de décision dominés par les anglophones. Il est le seul francophone à la Commission du havre de Montréal, qui repense le port de Montréal. La biographe d’Hormidas Laporte souligne à plusieurs reprises que l’homme d’affaires exerce ces différentes fonctions bénévolement.

Son omniprésence dans les différentes sphères de la société l’amène à s’intéresser à la politique, car il considère que son action risque de ne rimer à rien si la chose publique continue à être gérée par des gens corrompus. Parmi ses combats: l’abolition des trusts qui contrôlent l’électricité, le gaz et les tramways.

Élu échevin, il s’attaque aussi à des dossiers très concrets, comme la qualité de l’eau, la protection contre les incendies, l’hygiène publique. Il travaille aussi à la création d’une bibliothèque technique pour l’instruction scientifique et industrielle. L’homme croit au pouvoir de l’éducation et de la culture.

On fatigue à le voir aussi proactif sur tant de dossiers.

D’ailleurs, lorsqu’il est élu maire de Montréal en 1904 pour un terme de deux ans, il n’arrive pas à réaliser ses promesses. Ses activités protocolaires lui demandent beaucoup de temps et la fatigue le rattrape, aggravant son asthme. Il passe les derniers mois de son mandat en convalescence en Floride, et renonce à se présenter en 1906.

Sa carrière n’est pas finie pour autant. Il revient à ses affaires et passe beaucoup de temps à voyager pour rencontrer ses clients et vérifier la qualité des produits qu’il importe. Le livre évoque des séjours en Belgique, en Hollande, en Italie, en Espagne, au Portugal, et bien sûr en France, la mère patrie, où sa fille réside.

Ses séjours en Europe s’interrompent en 1914 en raison de la guerre. Ce conflit mondial sera l’occasion d’accepter un nouveau mandat. On le sollicite pour travailler à l’élaboration d’une politique d’achats pour le gouvernement du Canada. Il en viendra à présider la Commission des achats du matériel de guerre. Ses loyaux services au gouvernement Borden lui valent d’être anobli par le roi George V.

Le petit Hormidas qui fabriquait des clous devient, 50 ans plus tard, sir Laporte, une gloire qu’il ne pourra partager avec la femme de sa vie. Mirza Gervais, qui lui a donné 13 enfants, dont seulement deux survivront, est décédée cinq ans plus tôt.

Il sera donc veuf pendant 21 ans, passant beaucoup de temps dans sa résidence du 2232, boulevard Dorchester (aujourd’hui René-Lévesque), près de la rue Atwater.

L’ouvrage se termine avec une description fascinante de cette immense maison bâtie sur la falaise Saint-Jacques, un quartier résidentiel qui attire les grands bonzes du rail, du charbon et du bois. Le texte, écrit en 1996 par sa petite-fille Jacqueline Le Cavelier, rappelle les particularités de cette demeure qui n’existe plus aujourd’hui, le terrain ayant été repris pour la construction des locaux de la Fondation Papillon, organisme de ressources et de soutien aux personnes en situation de handicap.

Il ne reste plus rien non plus de l’entreprise qu’Hormidas Laporte a bâtie. Dix ans après sa mort, la société Laporte-Hudon-Hébert, dirigée par son fils Joseph-Antoine, est emportée par une faillite, comme cela arrivera plus tard avec Steinberg, Dominion et Dupuis Frères.

Au moins, la Banque Provinciale, qu’il a présidée, se perpétue sous les couleurs de la Banque Nationale, et la Sauvegarde, qu’il a fondée, poursuit ses activités d’assurance sous l’ombrelle du Mouvement Desjardins.

Finalement, et c’est un peu affligeant, la seule évocation du personnage dans la toponymie de Montréal se trouve dans l’arrondissement du Sud-Ouest. L’avenue Laporte, baptisée en l’honneur d’Hormidas Laporte en 1907, fait moins de 400 mètres, de la rue Saint-Jacques à la rue de Richelieu. Bien peu pour un précurseur du Québec inc.

Heureusement qu’il y a ce livre pour entretenir le souvenir de ce bâtisseur de Montréal.