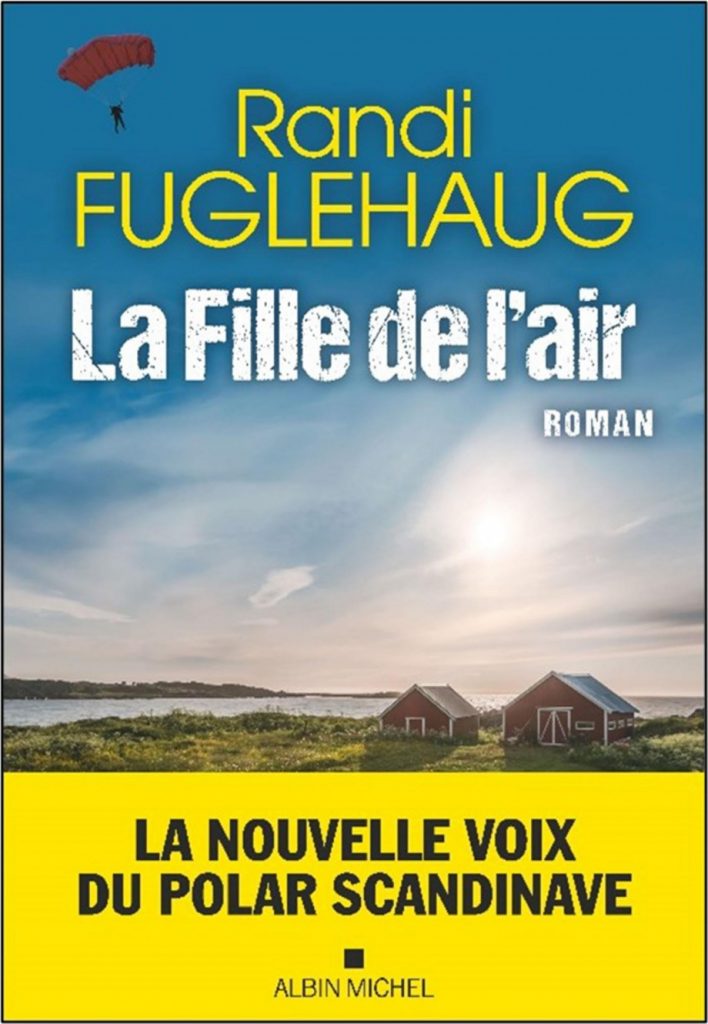

Depuis un certain Stieg Larsson, la littérature scandinave, celle qu’on disait venir du froid, a pris un essor fulgurant. Cependant, la littérature norvégienne reste quand même assez discrète. La découverte de La fille de l’air, premier roman de la jeune auteure Randi Fuglehaug, m’apparaissait une aventure intéressante.

Randi Fuglehaug est d’abord journaliste, à l’écrit et à la télévision. Elle a écrit pour les adolescents avant de se lancer dans l’écriture de romans psychologiques pour adultes. La fille de l’air est le premier tome d’une trilogie mettant en scène une journaliste d’enquête, Agnes Tveit.

Après avoir œuvré dans un grand journal national, Agnes retourne vivre à Voss, la ville de son enfance, pour écrire dans un journal régional. Grâce à son festival annuel, Voss est reconnue comme la ville des sports extrêmes. Parapente, descente de rivière, alpinisme, vélo de montagne et parachutisme, toutes les activités de cette semaine sont génératrices de sensations fortes.

Agnes s’ennuie un peu dans son nouvel emploi aux faits divers et aux activités communautaires, jusqu’au moment où la jeune Veslemoy Liland, une excellente parachutiste, s’écrase au sol. Rapidement, on arrive à la conclusion que ce n’est pas un accident, le parachute de la jeune femme a été saboté. Dans cette petite ville où tout le monde se connaît, les soupçons se portent naturellement sur le mari de la victime et même sur les trois amies de Veslemoy. L’enquête de la police piétine, Agnes, de son côté, essaie de faire la lumière sur ce meurtre.

On se retrouve au cœur d’une communauté qui se referme et se cache derrière une certaine opacité. Peu de temps après le début de l’enquête, il devient évident que ce drame pourrait avoir une origine dans le passé de la victime. Déterrer des faits, reconstituer l’histoire, ouvrir certaines plaies, le travail de la journaliste laisse des traces et crée des tensions énormes. Pourra-t-elle éclaircir l’énigme de ce meurtre?

«Ce qu’elle venait de voir, ou croyait avoir vu, là, en bas, ne cessait de rapetisser. Tout disparut bientôt de son champ de vision, la baraque et ce visage qu’elle n’avait plus croisé depuis des années, qu’elle espérait ne plus jamais avoir à affronter.» - Page 12

Dans la première partie du roman, l’auteure se sert des premiers moments de l’enquête pour nous présenter Agnes Tveit, son personnage récurrent. On découvre son histoire récente, ses attitudes (ses mauvaises habitudes alimentaires), son caractère (pas toujours agréable) et ses façons de faire. Dans ces chapitres plus réflexifs, l’auteure démontre habilement les effets de la proximité entre les habitants de l’endroit, les relations pas toujours saines des amies de la victime et les liens avec leur passé. On y rencontre également, Viktor, un ami de longue date d’Agnes, policier dans cette enquête. Le rythme est lent, le lecteur emmagasine de l’information, apprend à connaître les personnages.

Le tableau se dessine de façon complexe dans ce cadre qui se voudrait enchanteur; la beauté des paysages contraste avec la noirceur des sentiments qu’on y découvre. Personnage important, actrice involontaire, la géographie de cette ville n’est pas étrangère au drame qui s’y vit.

À partir de la moitié du roman, le rythme s’accélère; l’analyse psychologique se transforme en un tourbillon soulevant la poussière qui s’est accumulée sur les faits si longtemps cachés. À chaque chapitre, l’auteure nous permet de lever un coin de couverture dévoilant un élément, un fait, un indice qui nous rapprochent de la solution de l’énigme. Et cela avance vite! Les chapitres raccourcissent, les événements s’accélèrent (peut-être parfois un peu trop vite) et la finale ne nous déçoit pas. Au contraire!

La fille de l’air reste une découverte qui me semble de fort bon augure: un personnage récurrent attachant, une auteure talentueuse et un décor inspirant. À cela, il faut ajouter une intrigue qui gagne en profondeur et en rythme au fur et à mesure de notre lecture. La suite des enquêtes d’Agnes par Randi Fuglehaug méritera sûrement que nous nous y attardions lors de sa prochaine sortie.

Pour cette écriture à deux vitesses, pour la découverte d’une auteure norvégienne et peut-être pour suivre l’évolution et le développement de ce personnage de journaliste, je crois que la lecture de ce premier tome mérite notre attention. Une découverte intéressante!

Bonne lecture!

La fille de l’air, Randi Fuglehaug. Éditions Albin Michel. 2022. 426 pages