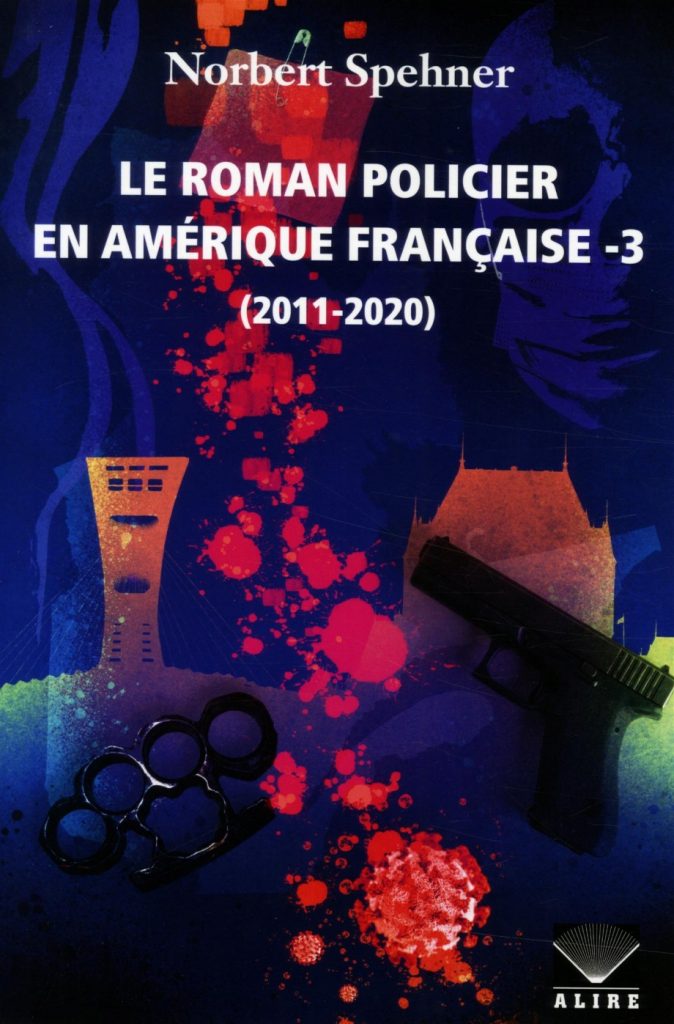

Compilé par la sommité Norbert Spehner, Le roman policier en Amérique française T.3: 2011-2020 met en valeur la très grande qualité (ainsi que la quantité) de l’édition du polar francophone au Québec.

À la découverte des auteurs d’ici

Il y a quelques années, j’ai animé un salon du polar afin de conseiller les lecteurs et les lectrices en fonction de leurs goûts et préférences. Quel plaisir de rencontrer des gens férus de polars, de romans policiers et de romans noirs! Toutefois, j’ai perçu combien la «littérature de genre» québécoise était très peu connue. On parlait à profusion du «polar qui vient du froid», puis des œuvres islandaises. Cette production foisonnante s’ajoutait aux romans policiers américains, anglais et français. Quelle déception pour un passeur littéraire fier de la littérature québécoise de constater qu’à part quelques têtes d’affiche comme Chrystine Brouillet et Patrick Senécal, les Québécois ne connaissaient pas, ou très peu, les auteurs d’ici et la qualité de leurs œuvres!

Cependant, comme le dirait un certain capitaine, «les sceptiques seront confondus»…, et de belle manière, par le troisième tome du panorama bibliographique compilé par la sommité qu’est Norbert Spehner.

Intitulé Le roman policier en Amérique française 2011-2020, l’ouvrage met en valeur la très grande qualité (ainsi que la quantité) de l’édition du polar francophone au Québec.

Dans cette suite aux deux premiers tomes, nous retrouvons la production des dix dernières années en Amérique francophone. Cela nous permet de profiter de l’opinion d’un expert sur les romans policiers, romans noirs et polars de cette deuxième décennie du 21e siècle. Ce spécialiste a rassemblé autour de chaque livre une série de chroniques et de critiques que l’on pourra également consulter. C’est comme disposer d’un libraire spécialisé pour nous tout seul. Et pas le moindre!

Que retrouve-t-on dans cet ouvrage?

Dans un premier temps, Norbert Spehner trace un portrait de cette décennie, non seulement sur les publications, mais aussi sur les principaux facteurs qui ont marqué les dix dernières années du monde du polar québécois.

On y apprend, par exemple, qu’il se publie une cinquantaine de polars québécois annuellement et que, selon l’auteur, une trentaine sont de calibre international.

Aussi, il nous donne des raisons d’être optimistes en faisant le tour des talents qui se sont révélés durant cette période.

À ce tour d’horizon, il ajoute la nomenclature des séries mettant en scène des personnages récurrents, des maisons d’édition, des prix et de la critique littéraire ainsi que les débuts de l’exportation des romans policiers d’ici vers l’Europe.

Dans les 280 pages suivantes, on retrouvera, par ordre alphabétique d’auteurs, la liste de leurs romans publiés au cours de la dernière décennie. Pour une bonne majorité des œuvres, Spehner nous résume l’intrigue; pour certains, il nous fait part de sa critique personnelle et il ajoute la liste des critiques publiées dans les journaux, les magazines ou les blogues.

De plus, pour ceux et celles qui voudraient se constituer une bibliothèque des titres majeurs de cette décennie, Spehner présente une trentaine de titres de romans sous le titre évocateur de «La Crème du Crime».

Pour garnir encore plus les étagères de votre bibliothèque personnelle, l’auteur a ajouté trois listes d’une dizaine de titres sur les «Scènes de Crime» des romans dont l’action se situe à Montréal, à Québec et dans les régions.

Dépassant la nomenclature des romans pour le lectorat en général, Norbert Spehner jette également un regard sur le polar destiné à la jeunesse, sur la bande dessinée, les séries télévisées, les films. Le tout est complété par certaines traductions en français de plusieurs auteurs canadiens-anglais.

Avant de parcourir deux index (une pour les auteurs et l’autre pour les critiques), nous retrouvons la liste des finalistes aux différentes distinctions et prix distribués au Québec.

Un outil précieux

En ce qui me concerne, autant comme critique que comme auteur, et encore plus comme lecteur, je nous considère chanceux de bénéficier de cette somme de travail immense sur un domaine qui passionne bien des lecteurs. À ma connaissance, bien peu de pays ont ce privilège immense de retrouver l’histoire et l’analyse critique de ses polars couvrant une décennie. Comme lecteur, je m’y réfère souvent, comme passeur littéraire, il me sert de référence et comme critique, eh bien, c’est mon instrument de travail au quotidien.

Comme les émissions littéraires se font tellement rares et que les nouveaux livres disparaissent des tablettes des librairies à une vitesse quasi indécente, ce recueil devient alors un carrefour où retrouver le roman qui nous a échappé lors de sa sortie ou un point de vue critique sur un livre disparu des présentoirs des nouveautés de nos librairies.

Posséder les trois tomes de ce panorama du roman policier en Amérique française, c’est tenir entre ses mains une partie importante de la littérature québécoise. Amateurs de polars, voici un outil précieux pour ne jamais manquer de bonnes lectures, et ce, sous la signature du meilleur connaisseur du roman policier au Québec.

Bonne lecture!

Le roman policier en Amérique française T.3: 2011-2020, Norbert Spehner. Illustré par Pascal Colpron. Éditions Alire. 2022. 487 pages