On en parle depuis quelques années déjà. Si plusieurs croyaient que la tendance allait passer, les insectes sont là pour rappeler le contraire. Cette idée d’inclure les insectes à notre alimentation n’est pas là pour disparaître. La farine de grillons en est la preuve.

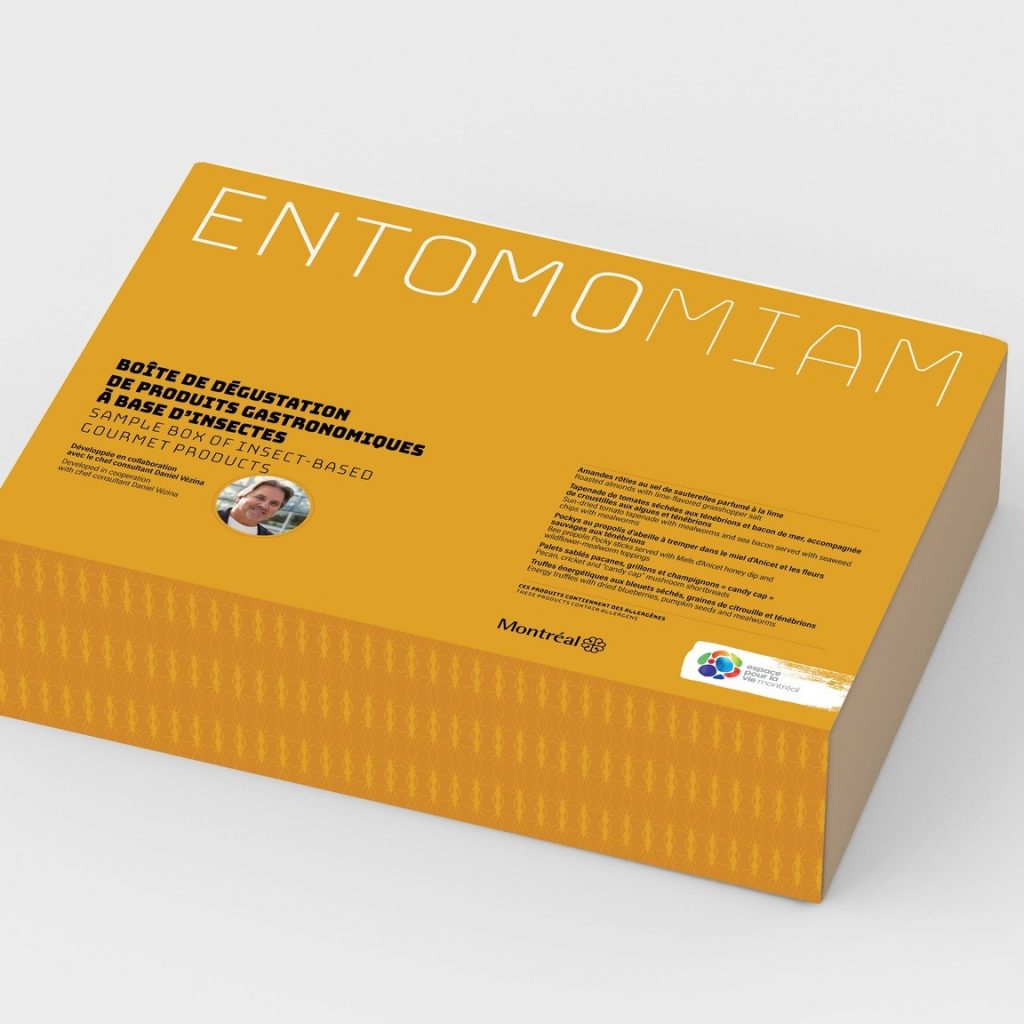

Les barres tendres et autres collations protéinées à base d’insectes sont de plus en plus nombreuses. L’Insectarium de Montréal a d’ailleurs lancé en novembre dernier la boîte EntomoMiam, qui vise à convaincre de l’attrait des insectes en cuisine en proposant diverses bouchées salées et sucrées imaginées par le chef Daniel Vézina.

On dit depuis plusieurs années que l’intégration des insectes à notre alimentation serait bonne pour l’environnement, pour notre santé (ils sont bourrés de protéines), et maintenant, certains souhaitent aussi faire comprendre «qu’ils sont bons».

La farine ou poudre de grillons se démarque et fait sa place sur les tablettes. Qui aurait cru il y a quelques années seulement que des marques accessibles et grand public comme le Choix du Président allaient proposer des sacs de poudre de grillons à ajouter aux smoothies, sauces et recettes de boulangerie?

Celle à qui l’on attribue souvent un goût de noisette se trouve désormais facilement dans les épiceries ou en ligne grâce à des entreprises d’ici qui la commercialisent. On peut même facilement se procurer de la poudre de grillons 100% locale provenant de fermes québécoises d’élevage de grillons destinés à l’alimentation humaine.

Elle fait aussi les manchettes, puisqu’au début de l’année, la Commission européenne a donné son accord à l’utilisation de farine d’insectes (de grillons domestiques notamment) dans plusieurs produits alimentaires transformés comme les pains, les biscuits secs, les barres de céréales, les sauces, les pizzas, les substituts de viande, les soupes et autres, à condition que cet ingrédient soit clairement indiqué sur l’emballage. Comme quoi les insectes sont bien déterminés à entrer dans les mœurs alimentaires.