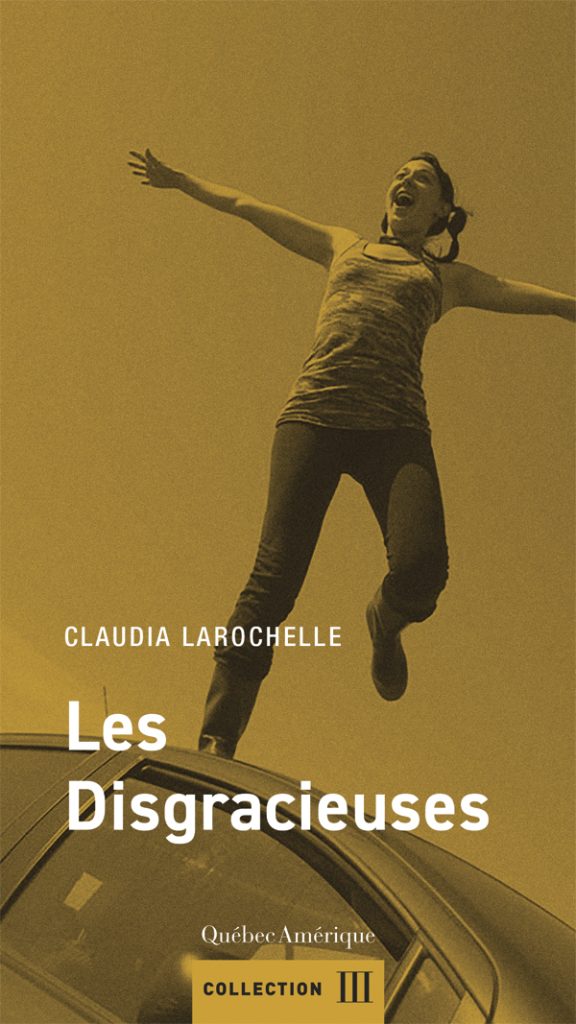

Claudia Larochelle a une plume, une très belle plume. Et toute la richesse de son écriture sert à souhait ce roman un peu spécial, de la collection III, chez Québec Amérique, pour laquelle l’éditeur invite des auteurs et autrices à revisiter et raconter trois moments charnières de leur vie. Claudia a relevé le défi, avec Les Disgracieuses, qui sera en librairie dès le 21 mai, un livre que j’ai savouré.

En premier lieu, pour l’écriture. Une écriture soignée, mais pas trop sage, un style bien défini, moderne, mais avec cette patine des grands textes. Ça fait du bien de lire une prose aussi fine. Comme elle raconte trois pans de sa vie, l’autrice aurait très bien pu opter pour la langue parlée sans polissage, mais elle a plutôt choisi son amour de la langue bien ficelée, de la belle littérature. Son propos n’en demeure pas moins criant de vérité (bien qu’on ne sache pas tout à fait la part de vrai et la part de fiction, nous dit-elle à la fin).

J’ai dévoré les pages de ce bouquin aussi pour cette «vérité» qui nous offre une incursion dans la tête d’une ado, d’une jeune professionnelle, d’une femme au moment où le monde l’interpelle ou lorsque son univers se fragmente ou se dessine. Cela crée un rapport intime avec la narratrice. L’écriture est aussi très imagée, les scènes se dessinent facilement, et on a vraiment l’impression de les regarder à travers ses yeux.

«J’ai longtemps montré une fausse version de moi-même aux hommes que j’ai fréquentés. Je voulais être celle qu’ils avaient espérée, m’enivrant de leurs désirs, me croisant les doigts pour ne jamais être débusquée. J’ai ri de leurs blagues salaces, accepté leur manipulation, et je me suis abaissée pour les honorer. J’ai cru leurs mensonges, rampé pour qu’ils reviennent, en faisant mine d’épouser leurs idéaux.»

Je l’ai aussi savouré, ce bouquin, parce qu’il révèle les contours parfois flous et souvent douloureux de la féminité, de la condition des femmes, des jeunes professionnelles, ou des adolescentes. Celle qu’elle était cherchait son identité et des réponses dans le Ouija qu’elle consultait frénétiquement avec ses copines dans leur cachette, à l’abri du regard sévère et inquisiteur des sœurs du pensionnat où régnaient en maîtresses Les Précieuses.

Et Claudia Larochelle sait parler des femmes, de leur complicité (une chance qu’il y a les amies, Les Veilleuses), de leur obsession à capter le regard des hommes, à se conformer à leurs désirs, et ce, dès l’adolescence, même quand le baiser d’une autre jeune fille vient perturber la chair encore si jeune.

Et puis j’ai avalé les pages de ce livre qui nous raconte aussi les coulisses d’un métier, que je connais bien, qui faisait tant rêver la jeune fille du Ouija qui se voyait déjà comme la prochaine Reine Malo et qui a perdu ses illusions entre les machos d’une salle de rédaction du Journal où elle fait ses débuts et les gestes lubriques d’un vieil auteur qui croyait que son âge et sa célébrité l’autorisaient à se ruer sur une jeune journaliste. Je ne pouvais que revoir des bribes de ma propre histoire avec d’autres détails, mais avec la même toile de fond du sexisme qui, à défaut de tuer les rêves, désillusionne à tout jamais. Sans parler des patrons et patronnes tyranniques qui ne sont dénoncés en partie que depuis le fameux #Metoo.

«La conscience de ma finitude, voir le temps passer, voir les gens que j’aime partis trop tôt dans la mort me laissent penser qu’il n’y a pas que l’ambition et la réussite. La maturité s’acquiert à la dure, j’aurais tant voulu dire cela à celle que j’étais dans le fond du Journal (…)»

Puis, avec son écriture bien ciselée, Claudia Larochelle décrit avec une précision chirurgicale et une grande justesse d’âme les affres de la jeune maîtresse de l’homme marié qui parfois ne vient pas aux rendez-vous pour lesquels elle retient son souffle pendant des heures, voire des jours. Un Théo qui se joue de la vie, de celle de cette jeune femme comme de celle du fruit de leurs ébats. Des déceptions et des morsures que la jeune femme tente de noyer dans l’alcool et la dope du moment. Tuer la voix intérieure qui crie.

«(…) M’enserrer dans ce corsage porté depuis la nuit des temps par tellement d’autres disgracieuses, étouffant l’envie d’être aimée au fond de ma gorge jusqu’à couper le souffle.»

Et voilà un autre aspect fort de ce livre, ce va-et-vient de la narratrice entre la mort et la vie. La mort qu’elle confronte pour la première fois dans ce pendu trouvé dans un local du pensionnat, la mort qu’elle accompagnera plus tard, au chevet des sidéens comme bénévole, la mort de ses illusions de jeune femme, et la vie, ce désir d’enfant, cet appel si fort à la maternité, et cet avortement, dont Théo, l’homme qui prend tout et ne donne rien, se détache complètement, laissant derrière lui les ruines d’un cœur de femme éclaté. Heureusement, viendront un jour le père de ses enfants puis, plus tard, le Bien-Aimé…

«C’est la peur de l’inconnu qui faisait qu’au dernier souffle du malade, je me taisais, je retenais le mien, de peur qu’il parte avec.»

Les Disgracieuses n’est pas un roman linéaire qui vous raconte une intrigue, c’est un récit de vie, une incursion dans l’âme et la tête d’une merveilleuse autrice ou de la narratrice… allez savoir. J’imagine déjà tous les paris et recherches qui se feront dans les chaumières pour démêler le tout, à commencer par qui est donc cette narratrice sans nom… ?

Claudia Larochelle, qui connaît un très beau succès avec sa série La doudou pour tout-petits, qui se décline déjà en plusieurs titres, a fait sa marque en littérature avec ses deux premiers romans, Les bonnes filles plantent des fleurs au printemps et Vol 459: Les îles Canaries. Elle a également consacré un ouvrage à son amie, l’autrice Nelly Arcan, Je veux une maison faite de sorties de secours. Avec Les Disgracieuses, elle nous montre ici l’étendue de son talent. On attend déjà son prochain roman…

Les Disagracieuses, Claudia Larochelle, Collection III, Québec Amérique, 130 pages. 21,95 $

On peut suivre Claudia Larochelle sur les ondes de Radio-Canada et de Savoir média, visionner sur Savoir média, en ligne, son documentaire Lire pour vivre, dont nous avons parlé ici. Elle publie au Devoir, dans Elle Québec, Les libraires, et bien entendu sur Avenues.ca, où vous pouvez la lire chaque semaine.