Je fredonne ses chansons par cœur, j’adore le timbre unique de sa voix, sa présence toute simple sur une scène; sa façon unique de camper une histoire en quelques couplets et quelques phrasés m’a toujours accrochée. Je n’ai toutefois pas encore lu sa trilogie biographique, qui a connu un succès de librairie, mais je termine tout juste son dernier livre, Retiens la vie, que j’ai parcouru avec un sourire et la même admiration pour cet homme qui a porté toute sa vie le destin de son peuple et travaillé sans relâche pour être tout simplement l’immense Charles Aznavour.

Ce n’est pas un grand livre, mais c’est, comme l’artiste, tout en simplicité et très riche de sens et de résonances. Il y parle brièvement et pudiquement de sa troisième femme, avec qui il vit depuis plus de 50 ans et qui préfère rester discrète. Il réfléchit à voix haute sur la réussite, le vieillissement, l’engagement, la xénophobie, les préjugés, les souvenirs, son statut d’artiste.

«Une star, moi? Vous voulez rire. Je suis un artisan consciencieux, qui souvent, vit l’angoisse du créateur [...]»

Le livre est parsemé de textes poétiques sur Bécaud, Johnny, Minelli ou Piaf, ou sur des émotions, des souvenirs.

«[...]

Laide Édith?

Mon Dieu!

Vous ne savez donc pas

Ce que la beauté veut dire

[...]»

D’autres pages recèlent de petits bijoux, des aphorismes ou de simples pensées, assez drôles et savoureuses:

«Quand je fais de l’insomnie, je me lève et je me raconte des histoires à dormir debout.»

Ou encore:

«Mon souhait pour l’avenir, c’est d’y être toujours présent.»

Et d’autres, plus sérieuses:

«Pour un seul homme

Qui peut instituer un régime tyrannique

Il en faut des millions pour le détruire.»

Aznavour parle également des préjugés, des méfiances et de l’ignorance de l’étranger et aborde, bien sûr, la tragédie arménienne qui a marqué le destin de son peuple et de sa vie. À 94 ans, Charles Aznavour reste combatif, continue d’interpeller, de questionner, de dénoncer, mais aussi d’espérer.

«Je le répète: s’il devait y avoir une suite à cette amorce de dialogue, je serais le premier à m’en réjouir et vous trouverez en moi ce fils d’une mère turque d’origine arménienne, heureux qu’enfin nos deux peuples se retrouvent sur le chemin de la compréhension, de l’amour et de la paix.»

Et pour le plaisir des mots, comme une sortie de scène en cabrioles, il nous laisse en fin de livre un florilège d’épitaphes assez amusantes:

«Celui qui dort sur son magot

Ne peut jamais dormir sur ses deux oreilles

Pour un compositeur "Je décompose"

Le poète "À quoi servent ces vers qui ne riment à rien"»

J’ai lu son livre en pensant aux longues conversations avec Farid, un ami du Liban, qui lui vouait un véritable culte tant comme musicien que comme parolier. Il aurait aimé ce livre. Et si vous aimez Aznavour, vous y trouverez sans doute plaisir aussi.

En prime pour les fans, une émission de radio sur France Inter en décembre 2107 avec le chanteur et auteur. À 94 ans, les occasions d’entendre Aznavour se raconter seront de plus en plus rares...

Pour écouter l'émission cliquez ici .

Raillé pour son physique et sa voix à ses tout débuts, Charles Aznavour a derrière lui 84 ans d’une carrière débutée comme enfant comédien. Il a conquis le monde avec ses chansons, mais il n’a pas l’intention d’en rester là. En décembre 2017, il faisait Bercy à Paris et entamait une tournée française avec encore de nouvelles chansons dans ses poches. Il est l’auteur de plusieurs livres autobiographiques, également publiés chez Don Quichotte: À voix basse, Tant que battra mon cœur et D’une porte à l’autre: souvenirs.

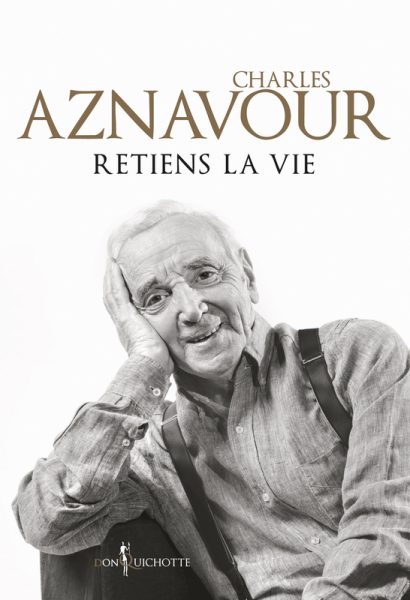

Retiens la vie, Charles Aznavour, Éditions Don Quichotte, novembre 2017, France, janvier 2018, Canada, 144 pages, 24,95$.