Aux grandes sœurs, à la sororité!

Dans la foulée des commémorations du trentième anniversaire du féminicide à la Polytechnique...

Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Barbara-Maria Klucznik-Widajewicz, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault et Annie Turcotte. À onze ans, j’avais découpé leur portrait dans les journaux avant de les étaler au sol comme les pièces d’un casse-tête. Le plus complexe d’entre tous parce qu’incompréhensible et impossible à recoller. Non, impossible de revenir au jour d’avant le féminicide du 6 décembre 1989 à l’École Polytechnique de Montréal.

Devant ces 14 reliques fascinantes, que je possède toujours 30 ans plus tard au fond d’un petit baluchon bleu serti de macarons Original Au Coton, j’avais vu là des visages de «grandes sœurs» arrêtées dans leur course parce qu’elles étaient des femmes. Je venais de réaliser qu’être femme pouvait donc ainsi être une malédiction, que ce serait plus simple d’avancer avec un pénis entre les jambes.

La vie allait se charger de me le rappeler souvent: en marchant seule, le soir, en me faisant «effleurer» la poitrine dans le métro, en surveillant compulsivement mes consommations dans les bars, en ramassant l’âme en lambeaux d’une amie au lendemain d’un viol, en me demandant si mon décolleté n’est pas trop «provoquant», en me faisant harceler par un patron de presse, en ne passant pas une semaine de ma vie d’universitaire à l’UQAM, à la fin des années 1990, sans imaginer l’entrée par effraction d’un homme armé au beau milieu d’un cours de journalisme. J’ose à peine imaginer ce que c’est de grandir au Bangladesh, où le premier rapport sexuel n’est pas consenti chez 30% des jeunes filles, ou dans la province de Jakarta, où 68% des petites de moins de 12 ans sont excisées (source: UNICEF). «Les hommes ont peur que les femmes se moquent d’eux. Les femmes, elles, ont peur que les hommes les tuent», a écrit la lucide Margaret Atwood…

Le journalisme, n’est-ce pas là aussi, un peu comme le génie, une sorte de boys club susceptible d’allumer la folie d’un misogyne désireux de faire taire celles qui ne gardent pas les rangs des métiers traditionnels ou des tâches domestiques? Une psy, à qui j’avais confié cette angoisse universitaire du tueur de masse qui surgit de nulle part, m’avait dit de ne pas reculer devant la peur, de penser à ces «grandes sœurs de la Poly» qui n’avaient pas pu, elles, rester en classe, obtenir leur diplôme, embrasser une grande carrière, devenir indépendantes, etc. Il y a peut-être eu un peu d’elles dans ma course effrénée à la réussite: étudier, faire une carrière, écrire, avoir des enfants…

14 grandes sœurs de chantier

Un peu d’elles et de 14 autres «grandes sœurs» qui me sont apparues après 1989 en milieu de travail comme des oasis sur le terrain miné de la condition féminine pour me rappeler de ne jamais mettre les freins, malgré mon manque de confiance et ce monstre d’angoisse et d’obsessions étranges présent toujours comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, jamais assez ou toujours trop: des écrivaines, des journalistes, des éditrices, des animatrices; Françoise, patronne d’Avenues.ca, qui scrute ces lignes et qui pousse mon esprit critique; Louise, mentore des lettres qui, la première, a cru en ma voix littéraire; Danielle, qui ne me jette pas la pierre parce que je porte «ses chaussures»; Martine, qui m’a donné les cours les plus déterminants; Michelle, qui m’a donné carte blanche au FIL; Marina, vraie de vraie sincère à la télé; Geneviève, l’éditrice au grand génie, battante parmi les battantes; Nathalie, qui réaliserait n’importe quel de mes projets loufoques; Nelly, partie trop vite, mais encore tellement toujours grande sœur des grandes sœurs; Marie, Guylaine, Marie-Louise, Chrystine, Marcia…

Ces femmes un peu plus âgées que moi ne se sont jamais senties menacées par ma «jeunesse», elles ont vu dans mes inexpériences un outil de travail à façonner qui propulse plus qu’un clou sur lequel cogner pour enfoncer le sentiment d’humiliation. Merci d’avoir tracé le chemin avant, de ne pas avoir été mean, inaccessibles ou fendantes. Je crois savoir ce que ça leur a parfois coûté d’être là où elles sont, ce que ça leur coûte encore. J’espère être un jour à leur hauteur de femme, transmettre à mon tour.

En guise de commémoration des 30 ans du 6 décembre, n’oublions donc pas d’honorer les «transmetteuses» généreuses qui étaient là avant nous, celles qui ont ouvert la voie sans se sentir «dépassées», celles qui tapent dans le dos fièrement sans jouer les belles-mères jalouses dans des milieux professionnels qui ne la font pas facile aux femmes qui vieillissent.

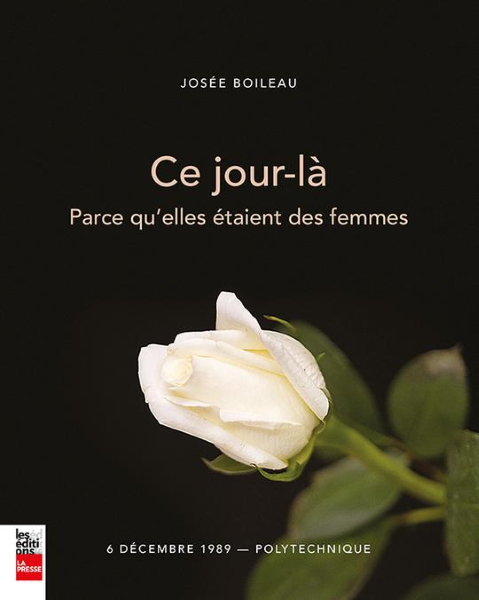

Le livre de Josée Boileau

Merci, Josée Boileau, pour cet ouvrage commémoratif des trente ans du féminicide à l’École Polytechnique de Montréal intitulé Ce jour-là – Parce qu’elles étaient des femmes et qui sort ces jours-ci aux éditions La Presse. Il jette un éclairage complètement nouveau sur la tragédie en racontant notamment l’histoire de chacune des quatorze victimes. À quoi avait ressemblé leur enfance? Qu’est-ce qui les passionnait? Pourquoi avaient-elles choisi le génie? Que seraient-elles devenues? Personne n’était allé là, encore. En collaboration avec le Comité Mémoire, Boileau, qui avait couvert les événements en 1989, s’y est replongée avec un professionnalisme, une rigueur et une sensibilité qui font de ces quatorze portraits autant de diamants précieux foudroyants. Avec ce féminicide et les autres qui apparaissent à la une des journaux quand monsieur égotique a envie d’anéantir madame, ça suffit, les gants blancs; que des rubans blancs pour quatorze femmes et leurs petites sœurs qui veulent, avec raison, mener la vie comme bon leur semble.

Je craque pour…

Le documentaire Polytechnique: ce qu’il reste du 6 décembre de la documentariste Judith Plamondon sur ICI Tou.tv (dans la série Grands reportages)

Narré par la comédienne Karine Vanasse, ce documentaire percutant de la trentenaire réalisatrice jette un autre éclairage sur la tragédie puisqu’elle n’avait qu’un an au moment du féminicide, un qualificatif important et essentiel auquel on ne faisait pas référence encore il y a de cela quelques années. Ce regard de Judith Plamondon est d’autant plus pertinent qu’il témoigne du point de vue d’une figure d’une autre génération, de celles qui n’ont pas assisté aux déflagrations du moment, à qui ont a raconté… À faire visionner aux jeunes adultes.