Ceci est une histoire vraie… au goût de mise en garde

En 1978, à Wylie, au Texas, la jeune trentenaire Candy Montgomery, qui s’ennuyait à fond dans son mariage beige, sa vie de femme au foyer et dont l’essentiel de sa socialisation provenait de l’église méthodiste du coin, propose un jour à Allan Gore, le mari d’une amie, de devenir son amant. Ça la divertirait un peu. Une fois le pacte scellé entre eux, ça ne pouvait que dégénérer. Ce fait vécu a inspiré Amour et mort (V.F. de Love and Death), une minisérie fort ébranlante, parfois malaisante, mais jamais tiède, présentée depuis peu en sept épisodes sur Crave, et documente en partie le rôle contraignant assigné aux femmes il n’y a pas si longtemps encore.

Je ne suis pas divulgâcheuse en révélant d’entrée de jeu que Candy sera éventuellement accusée du meurtre à la hache (41 coups) de l’épouse cocufiée d’Allan, Betty Gore, qui découvre le pot aux roses. La première scène laisse présager le bain de sang et il suffit de googler le nom de Candy Montgomery pour découvrir que «Ceci est une histoire vraie», comme on peut le lire avant chaque épisode en entendant la fabuleuse Don’t Let Me Be Misunderstood chantée par Nina Simone. À l’issue d’un procès qui dura huit jours, Candy et son avocat réussirent à prouver qu’il s’agissait d’un cas de légitime défense. Un test polygraphique démontra aussi qu’elle disait la vérité.

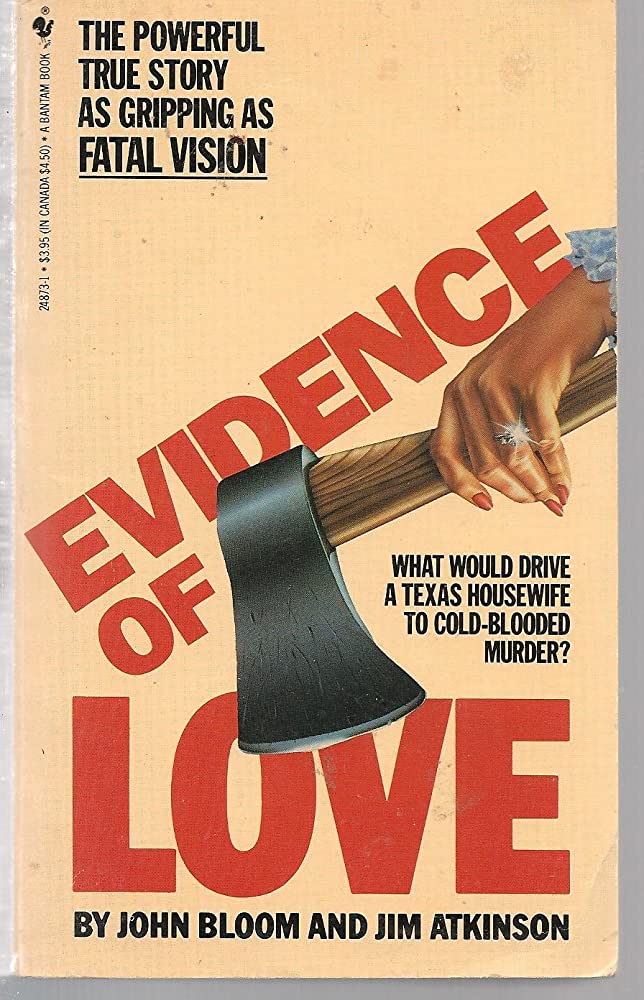

Ceci est surtout une histoire déstabilisante. Basée sur Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, parue en 1984 sous la plume des journalistes John Bloom et Jim Atkinson, cette adaptation est bien ficelée, dans une proposition esthétiquement léchée qui présente une reconstitution fidèle de l’esprit de la fin des années 1970, et qui distille surtout avec savoir-faire l’impression que les choses ne se sont peut-être pas déroulées telles qu’on les présente. Cette ambiguïté, sorte d’ode aux zones grises et un appel aux nuances, figure au premier plan de l’esprit qu’on a voulu donner à l’histoire. C’est ce qui m’a tenue en haleine, comme si on ne nous disait pas tout, qu’encore à ce jour, seul Dieu connaît la vérité et le fin fond de l’affaire.

Ces nuances reposaient principalement sur les épaules d’Elizabeth Olsen, qui donne une teneur à la «fausse» constance émotive dont témoigne son personnage de Candy (quel prénom, quand même!), qui revêt un masque de bonne maman au foyer qui ne craque jamais. Cette imperturbabilité n’augure jamais rien de bon, surtout quand on voit briller dans son œil une faille, sorte de grain d’ennui ou de folie qui menace d’exploser. Allô, le refoulement. Même pendant son procès, elle continue de faire des biscuits.

On y retrouve bien sûr cet «envoûtement louche» des Desperate Housewives de la série américaine du même nom du début des années 2000. On sait que ça ne peut pas durer, que c’est inhumain de rester de glace, qu’il faut que ça change.

La féministe Betty Friedan parlait déjà en 1963 de «femmes mystifiées» à la parution de son essai The Feminine Mystique, qui se penchait sur la vie de plusieurs femmes au foyer aux États-Unis qui se disaient malheureuses et frustrées de ne pas pouvoir se réaliser autrement que dans leur rôle de mère et de bonne épouse. Elle postule qu’inconsciemment, elles augmentaient leurs tâches ménagères pour se sentir utiles et que plusieurs parmi elles cherchaient leur épanouissement dans le sexe en multipliant les relations extra-conjugales, ce qui est aussi l’essence du film de 1970 de Claude Fournier et Marie-José Raymond, Deux femmes en or, repris sur scène il y a quelques semaines dans une adaptation de Catherine Léger.

Au-delà du drame ultra-médiatisé à l’époque, c’est cette critique de la charge mentale et de l’emprise du patriarcat qui se referme sur la femme que je retiens et qui aurait pu être davantage exacerbée dans la réalisation de David E. Kelley, qui n’a pourtant pas lésiné sur les reconstitutions sanglantes.

S’il est impressionnant de voir tout le chemin parcouru dans l’histoire des Nord-Américaines, j’y ai ressenti une frayeur en pensant aux dérives de plus en plus cinglées d’ultraconservateurs d’une certaine droite américaine qui jouirait de nous voir retourner aux fourneaux. Revisitée en ce moment, cette histoire, je lui ai trouvé un goût de mise en garde qui ajoute à sa pertinence.