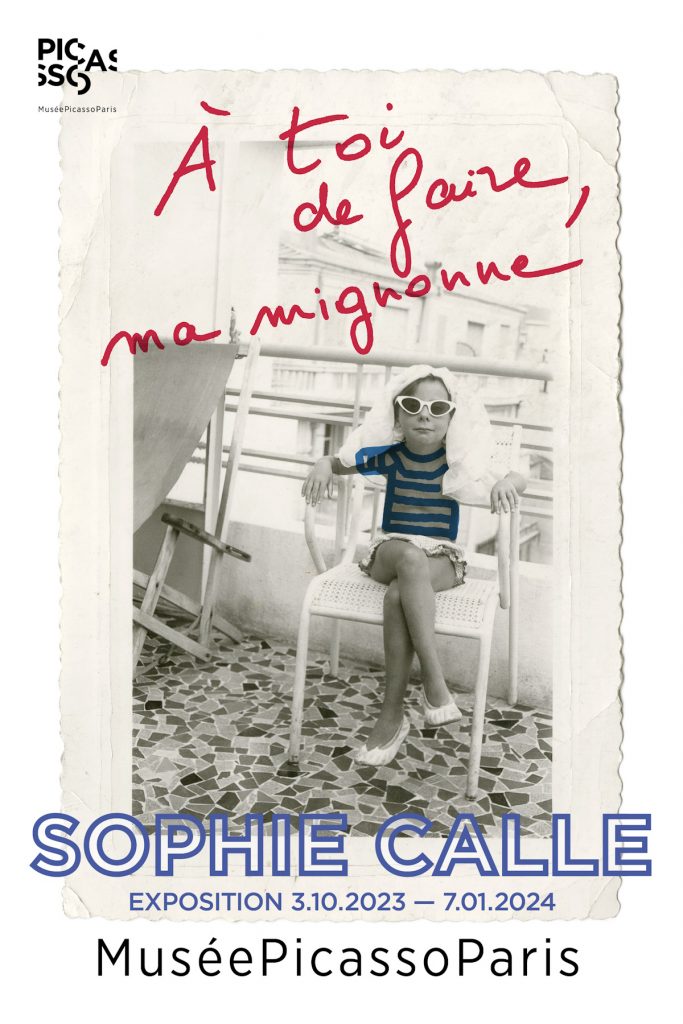

À toi de faire, ma mignonne, un émoi qui dure trois heures

À Paris, notre chroniqueuse Claudia Larochelle a vu l'exposition À toi de faire, ma mignonne de l’inimitable Sophie Calle.

Il existe une fort amusante ironie dans le fait que l’artiste contemporaine française Sophie Calle réalise une exposition pour célébrer les 50 ans de la mort de Picasso. Elle, l’observatrice libre, plutôt que l’observée comme celles qui ont fait briller l’œil du peintre espagnol qui n’était pas reconnu pour être particulièrement tendre avec les femmes qu’il croquait. Voilà qu’à travers lui, Calle, fidèle à ses habitudes, reprend le contrôle sur l’image, s’y inclut aussi comme sujet, mais selon ses propres règles et non pas celles dictées par un personnage issu de la masculinité toxique. À toi de faire, ma mignonne est présentée au Musée national Picasso de Paris jusqu’au 7 janvier.

À défaut d’avoir la même chance que moi d’aller voir cette expo dans la Ville Lumière, il y a aussi la documentation disponible sur le site du musée et tous les livres de Sophie Calle, dont les textes sont aussi divinement bien écrits que captivantes sont ses photographies ou ses installations. Autrement, il reste peut-être l’espoir que le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) ou un autre grand espace l’accueille au Québec.

C’est une amusante revanche donc, bien que ce ne soit pas appuyé dans le parcours par le choix des œuvres qui investissent la totalité des quatre étages de la somptueuse bâtisse. D’abord, bien sûr, dans les premières salles du musée, Calle, toujours avec son charmant regard décalé et à l’appui d’un récit personnel, amorce le dialogue en usant d’anecdotes et de souvenirs, dont plusieurs qui remontent à l’enfance.

Ensuite, avec les «Picasso confinés», ce sont les tableaux accrochés, protégés de la lumière et photographiés pendant le confinement qui sont donnés à voir. L’absence rode également sur les «Picasso fantômes», soit cinq tableaux majeurs de Picasso que de grandes toiles couvrent de descriptions récoltées auprès du personnel du musée à un moment où les œuvres étaient prêtées à l’extérieur.

La mère, de vive à morte

Puis, de fil en aiguille, la présence de la mère de Calle se fraye un chemin qui fait autant rire que pleurer. Lors d’un vernissage au Musée d’art moderne, à New York, découvrant les œuvres de sa fille entre celles de Hopper et de Magritte, elle s’était exclamée: «Tu les as bien eus!» Cette fois, elle l’imagine chuchoter: « Pourquoi toi?» Picasso avait-il ce même sentiment d’imposture?

argent accroché dans une boite en noyer. © Sophie Calle / ADAGP, Paris 2023

Collection particulière

La mère (et le père) est présente tout au long de l’expo, jusque dans son cercueil. Les références aux liens filiaux dans la vie créatrice de Calle y sont nombreuses et déterminantes pour celle qu’elle est devenue. Dans son journal intime, sa mère avait écrit: «Sophie est tellement morbide qu’elle viendra me voir plus souvent sous ma tombe que rue Boulard.» «Moi, écrit Calle, pour éloigner la mort, j’ai photographié des cimetières, filmé ma mère mourante, tenté d’organiser la répétition générale de mes funérailles, possédé un caveau à Montparnasse avant d’en déménager pour raisons familiales, disséminé chez moi des enveloppes qui contiennent autant de testaments rédigés dans l’urgence avant chaque voyage. Pour ensuite passer à autre chose.» Toujours dans l’œuvre de Calle, la mort en filigrane et au-delà.

Courtoisie de l'artiste et Perrotin

Au deuxième étage, suivant cette veine, elle procède à l’inventaire de ses biens. Dans une mise en scène vraiment pas banale, elle introduit par un ensemble d’œuvres dédiées au thème de la disparition celle de ses parents, jusqu’à sa propre mort simulée. Plus de 500 objets lui appartenant – dessins, tableaux, photographies, objets d’art et de curiosité, ouvrages rares, vaisselle et mobilier – sont exposés. «Ma mère est morte, mon père est mort, je n’ai pas d’enfants. Quand je ne serai plus là, que vont devenir les choses de ma vie? Sans héritiers définis, une vente judiciaire peut m’arriver; vendue à l’encan. Si je veux exorciser cette crainte qu’à ma mort leur histoire commune, ainsi que celle qui me relie à eux, ne s’efface, c’est par la générale de ma succession que je dois commencer, écrit-elle. J’ai donc proposé aux commissaires-priseurs de l’Hôtel Drouot de mettre en scène mon cauchemar, d’expertiser les biens de ma maison de Malakoff et de dresser l’inventaire descriptif mais non estimatif de mon patrimoine mobilier.»

Elle nous convie aussi dans l’inventaire de ses projets achevés, à sa manière toujours, tout en réservant une étonnante partie de l’exposition aux aveugles, en réponse à la crainte connue de Picasso de perdre un jour la vue. Elle a entre autres rencontré des gens qui sont nés aveugles et leur a demandé quelle était pour eux l’image de la beauté. À d’autres qui ont un jour cessé de voir, elle a demandé quelle était la dernière chose qu’ils avaient vue, et à Istanbul, elle a rencontré des personnes qui n’avaient jamais vu la mer. Dans tous ces cas, les photographies créent l’émoi.

L’émoi dure trois heures dans À toi de faire, ma mignonne. C’est du costaud qu’on se prend au visage. Mais ça emplit la panse et le cœur dans tout ce que ça offre comme matière à réflexion sur le coup, et par après. Il fallait que ce soit chargé ainsi. Picasso n’aurait pas fait mieux.