Une fois c’t’un gars

C’est un hasard, cette semaine, j’ai quatre sujets, quatre histoires d’homme. Un peintre, Jean-Philippe Dallaire, qui fait l’objet d’une bande dessinée. Un auteur-compositeur-interprète, Geoffroy, qui lance un troisième disque, Live Slow Die Wise. Drive my car, un film de Ryusuke Hamaguchi qui s’intéresse à un veuf désemparé. Et, comme bouquet final, Jean-David Pelletier, le nouveau Claude Lafortune?

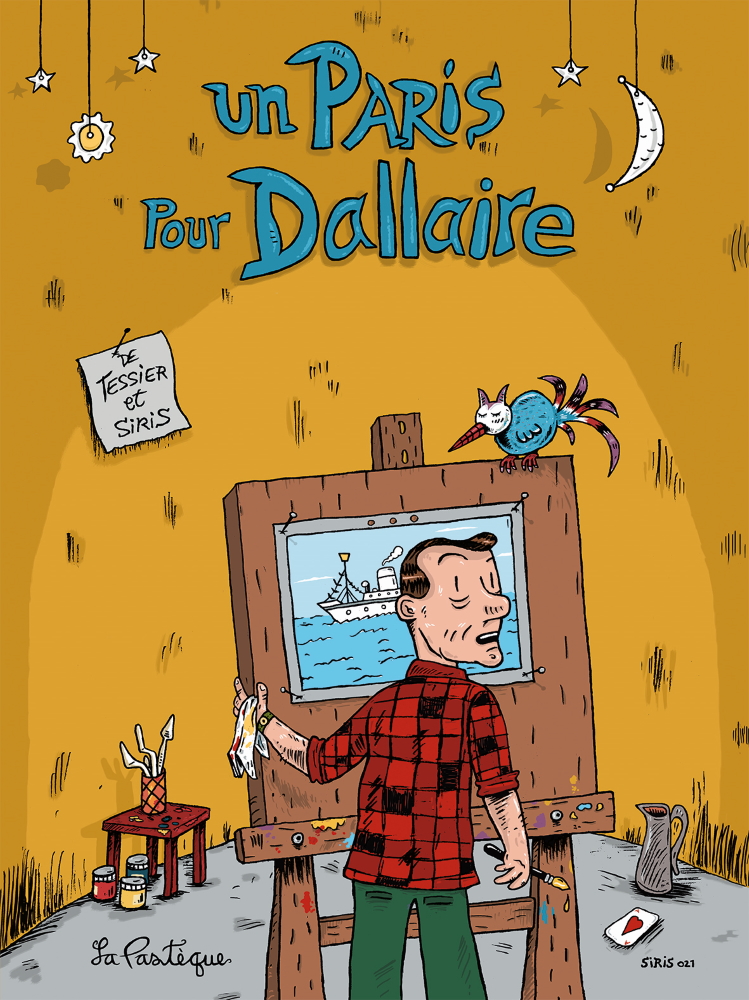

La vie du peintre Dallaire en bande dessinée

Avant Noël, ma collègue Claudia Larochelle vous suggérait la bande dessinée René Lévesque: quelque chose comme un grand homme de Marc Tessier. Le même auteur nous arrive en ce début d’année 2022 avec Un Paris pour Dallaire, une nouvelle bande dessinée, tout aussi passionnante, consacrée celle-là au peintre québécois Jean-Philippe Dallaire (1916-1965), un contemporain d’Alfred Pellan, Jean-Paul Lemieux, Picasso, Chagall, des légendes qu’il croisera au gré d’une vie de bohème menée à Montréal, Paris, Québec, Vence.

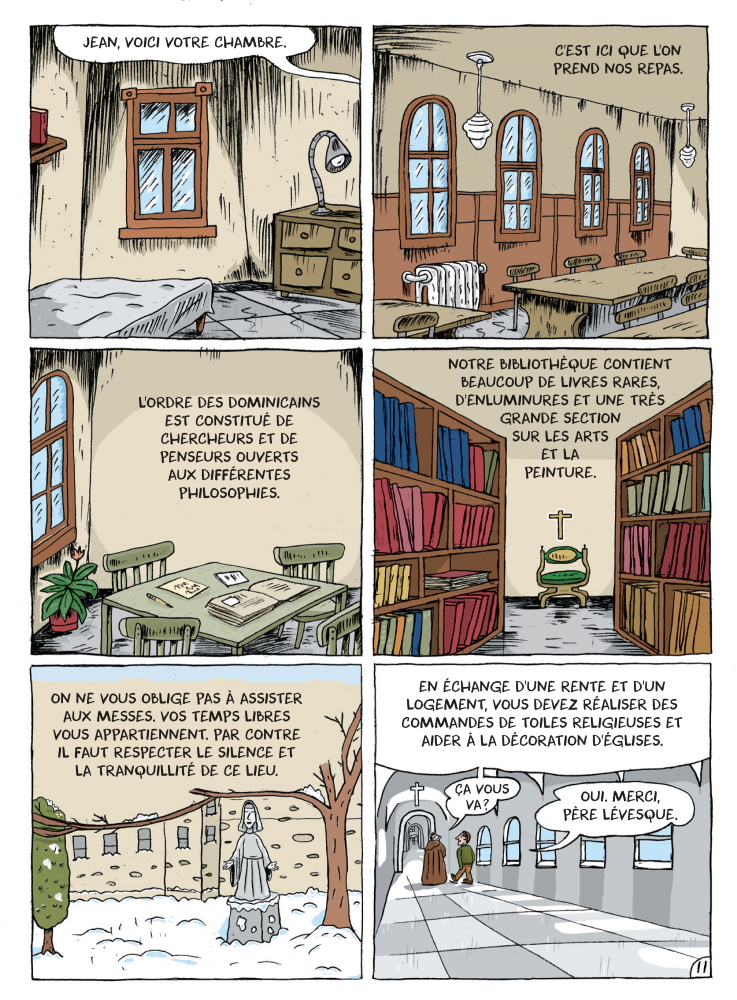

Ce projet d’album remonte au début des années 2000. L’auteur en explique la genèse dans sa préface, insistant sur l’importance de trouver le bon dessinateur pour faire aboutir le portrait illustré d’un peintre tel que Dallaire. Pour René Lévesque, Tessier a travaillé avec 13 artistes. Pour ce nouveau projet, il fait équipe avec Siris, un dessinateur d’expérience qui compte Dallaire parmi ses influences. Nous sommes donc devant un album d’une grande richesse parce qu’en plus d’un scénario dense et bien documenté (sur 120 pages), on peut plonger, grâce aux images de Siris, dans l’univers de ce peintre extrêmement singulier.

La bande dessinée de Tessier et Siris retrace les différentes étapes d’une carrière qui commence comme autodidacte grâce à un talent naturel pour le dessin, passe par la peinture religieuse (époque oblige), s’enchaîne avec une formation stricte à l’École des beaux-arts de Montréal, et son rejet au contact du modernisme, du surréalisme, du cubisme, de l’art brut en vogue à Paris. Bref, ce livre célèbre avec beaucoup d’enthousiasme l’esprit libre et original de ce créateur néanmoins torturé.

De fait, les auteurs ne gomment rien de la vie de galère qu’a connue leur sujet. Sont évoquées: ses origines modestes à Hull en pleine crise économique, ses idées souvent noires, sa vie matrimoniale faite de hauts et de très bas, ses quatre ans de prison au stalag des détenus civils britanniques de Saint-Denis pendant l’occupation de Paris par les Allemands, son passage houleux à l’École des beaux-arts de Québec, sa santé mise à rude épreuve par ses excès d’alcool et de cigarette.

Le livre se termine à Vence, en Provence, où il réalise ses ultimes œuvres avant de rendre son dernier souffle à 49 ans, laissant dans le deuil sa femme et ses deux enfants, Michel et François, restés à Montréal. Les deux fils de Jean-Philippe Dallaire ont d’ailleurs été longuement interviewés pour cet ouvrage, ce qui ajoute beaucoup de crédibilité à cette proposition de grande qualité.

Le retour du chanteur à la voix d’or, Geoffroy

On l’a découvert plutôt techno avec Coastline en 2017. En 2019, il sort 1952, album dédié à sa mère morte du cancer. Revoici, à l’issue de deux ans de pandémie, l’auteur-compositeur-interprète à la voix éthérée Geoffroy avec une nouvelle offrande: Live Slow Die Wise.

Ce disque, dit-il, «représente un état d’esprit particulier. Un principe, pour ne pas dire une philosophie, sur lequel repose une manière de vivre, une façon de penser. C’est de prendre le temps de vivre librement et consciemment. C’est d’accepter et de rester conscient de la fragilité de la vie. Conscient de la chance qu’on a d’en faire partie et du bonheur qu’on peut tirer à y jouer à l’adulte».

Disons que c’est une proposition qui ne manque pas d’à-propos dans le contexte assez fou dans lequel on vit présentement.

Composées au piano ou à la guitare, les sept nouvelles chansons de Geoffroy Sauvé ont gardé leur caractère très dépouillé dans la réalisation que Louis-Jean Cormier a faite de ce disque. Tout au plus a-t-on ajouté une voix en écho, une larme de guitare électrique, une pointe de basse, un soupçon de percussion pour un résultat enveloppant, bienfaisant à souhait.

La pandémie, pour revenir encore à elle, a un peu coupé les ailes de Geoffroy. La tournée qui devait suivre la sortie de son disque précédent a été passablement charcutée et la rencontre avec ses nombreux fans, compromise. Ce n’est que partie remise, puisque le chanteur reprendra la route sous peu. Une série de spectacles, commençant en mars à Trois-Rivières, Montréal et Québec, devrait ensuite le conduire à travers le Canada en avril. Les billets sont présentement en vente.

Seul bémol avec Geoffroy: on se demande pourquoi un artiste dans la jeune trentaine met autant de l’avant la cigarette sur la pochette de son disque, sa photo promotionnelle et son vidéoclip. Quand on connait les ravages du tabagisme, en hausse aux États-Unis a-t-on appris récemment, c’est désolant.

Drive my car: le convoi intérieur de Ryusuke Hamaguchi

Les cinémas rouvrent leurs portes le 7 février. Devant l’offre abondante, j’ai choisi de vous parler de Drive my car du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi.

Prix du meilleur scénario au Festival de Cannes 2021, candidat aux Oscars pour le prix du meilleur film en langue étrangère, porté par une critique élogieuse, ce très long métrage, (180 minutes!), a, en effet, quelque chose de totalement envoûtant.

On se retrouve à Hiroshima, où Yusuke Kafuku est invité à monter la pièce Oncle Vania d’Anton Tchékhov avec une distribution internationale (cela nous vaut des scènes magnifiques avec une actrice coréenne qui parle le langage des signes). Ce texte du dramaturge russe qui s’intéresse à la sincérité de l’amour et à l’illusion du bonheur résonne particulièrement fort chez le metteur en scène, qui ne se remet pas d’avoir perdu subitement sa femme adorée. Tous les dialogues de la pièce de Tchékhov le renvoient à sa vie d’avant.

Un prologue de quarante minutes précédant le générique d’ouverture, nous permet de comprendre son trouble devant ces mots qu’il répète inlassablement dans sa voiture ou en atelier avec ses comédiens. Mentionnons à cet effet que le film se révèle aussi une leçon de théâtre, car il nous montre tout ce qu’il faut de travail et de don de soi pour faire advenir un spectacle. Un effort d’autant plus douloureux pour Yusuke Kafuku qu’il porte en lui des blessures profondes qu’il masque derrière un stoïcisme très japonais.

Le film s’intitule Drive my car (Conduis mon char en français) parce que la voiture du metteur en scène, une Saab 900 rouge, est un véritable personnage. C’est un lieu où le metteur en scène a pris l’habitude de répéter en solitaire les textes des pièces qu’il joue ou qu’il monte. Or, à Hiroshima, le festival qui l’accueille lui impose un chauffeur par souci de sécurité. Le chauffeur en question est une jeune fille de 23 ans, Misaki Watari, qui traîne en silence un lourd passé. Au gré de milliers de kilomètres qu’on fait avec eux, les nœuds qui oppressent Yusuke et Misaki se desserreront.

Comme le théâtre de Tchékhov, le film Drive my car prend son temps pour nous faire ressentir les sentiments des personnages, il pose des questions existentielles, il révèle la complexité de la nature humaine. C’est cette richesse du scénario qui permet de soutenir notre intérêt pendant trois heures. N’ayez pas peur de monter à bord, après tout, trois heures, c’est le temps qu’il faut pour faire Montréal-Québec.

Jean-David Pelletier: l’influenfleur

Je termine cette chronique avec des fleurs, celles de Jean-David Pelletier, un touche-à-tout qui vient de s’autoproclamer influenfleur (ce gars a le sens de la formule!).

J’ai connu Jean-David à l’époque où il était attaché de presse aux Productions J et au festival Juste pour rire. Avant ça, il avait eu une carrière de mannequin dans les grands magazines de mode masculine. Vous avez peut-être entendu parler de lui lorsqu’il a orchestré l’installation d’un sapin géant (baptisé le vilain sapin) dans le Quartier des spectacles l’année du 375e anniversaire de Montréal, ou lors de la publication de deux livres racontant ses voyages à pied de Montréal à Washington ou sur les «chemins de Compostelle» italiens.

Au début de la pandémie, ses abonnés Facebook ont pu suivre les péripéties de sa formation pour devenir préposé aux bénéficiaires en CHSLD. C’est là qu’il a commencé à fabriquer des fleurs en papier construction qu’il offrait aux résidents. Le confinement s’éternisant, il a augmenté la cadence, et le résultat est stupéfiant. Si Claude Lafortune était toujours de ce monde, il se réjouirait de voir apparaître un émule de sa méthode: créer de la joie et de la beauté avec du papier.

Avec ses matériaux (papier, colle, ciseaux), Jean-David fabrique toutes sortes de fleurs: lilas, roses, myosotis, muguet, pivoines. Il n’y a rien à l’épreuve de cet autodidacte. Il m’a confié que faire une rose lui prend vingt minutes, alors qu’il peut mettre cinq heures pour une branche de lilas. Il vend ses fleurs depuis peu sur un site web qu’il a créé pour répondre à la demande.

«En ces temps difficiles, faire sourire avec des fleurs me comble de joie. Vive la force des fleurs!», conclut-il.