Les oiseaux ivres d’Ivan Grbovic, un film magnétique

Sortie en salle cette semaine d’un film québécois qui compte de nombreux atouts pour attirer l’attention. Les oiseaux ivres d’Ivan Grbovic, mettant en vedette deux acteurs adorés des Québécois, Claude Legault et Hélène Florent, vient d’être sélectionné par Téléfilm Canada pour représenter le Canada dans la prestigieuse course à l’Oscar du meilleur film international. Au même moment, une de ses premières présentations publiques lui a valu une mention spéciale du jury de la compétition du meilleur film canadien du Festival international du film de Vancouver (VIFF). Oui, il y a quelque chose de magnétique dans cette production.

D’entrée de jeu, je dois dire que j’avais beaucoup aimé Roméo 11, le précédent film d’Ivan Grbovic, récompensé au Festival du nouveau cinéma, ainsi qu’aux festivals de films de Namur en Belgique, de Thessalonique en Grèce, et de Karlovy Vary en République tchèque. En fait, en 2011, le réalisateur nous avait charmés en faisant un film québécois qui tendait à l’universel en dépeignant la vie dans une famille libanaise de Montréal, en évitant tout stéréotype.

Dix ans plus tard, Grbovic, né de parents serbes, récidive avec une histoire qui gravite cette fois autour de travailleurs saisonniers mexicains venus faire les récoltes au Québec. Encore une fois, le scénario écrit avec sa blonde Sara Mishara (également coscénariste de Roméo 11) évite la caricature et le subterfuge. Ce n’est pas un film qui intègre des immigrants pour satisfaire des quotas. On est ailleurs, dans une démarche cinématographique libre et inspirée.

Dans Les oiseaux ivres, plusieurs univers parallèles se côtoient, chacun gardant sa part de mystère. Le personnage principal s’appelle Willy (Jorge Antonio Guerrero). S’il s’enrôle pour venir cueillir des salades au Québec, c’est parce qu’il veut retrouver Marlena, dont il est amoureux fou et qui a fui le Mexique pour Montréal pour échapper aux griffes d’un caïd.

Willy se retrouve donc sur une ferme exploitée par Richard Bécotte (Claude Legault) et sa femme Julie (Hélène Florent). Dans le portrait, il y a aussi leur fille unique, Léa (Marine Johnson), qui vit sa crise d’adolescence.

Cela nous vaut des scènes absolument dépaysantes tournées au Mexique, et d’autres, presque documentaires, sur une ferme de la région de Dunham.

Dans ce film choral, personne ne dit rien de peur de se compromettre. Tout le talent des acteurs réside d’ailleurs dans l’art d’évoquer ce qui bouillonne à l’intérieur de leur personnage. Il y a donc un travailleur maraicher muet sur les vraies raisons de sa présence au Québec, un couple qui ne s’avoue pas que leur relation bat sérieusement de l’aile et une adolescente qui cache ses frasques à ses parents.

Les scénaristes évitent de juger les choix de leurs personnages. Il n’y a pas de bons, ni de méchants. Avec des images magnifiques (en plus de la scénarisation, Sara Mishara assure la direction photo de manière remarquable) et une trame sonore du meilleur effet (mélange de chansons exotiques et de musique originale de Philippe Brault), Grbovic et Mishara entretiennent un flou qui nous hypnotise comme un ballet aérien d’oiseaux.

En entrevue, le réalisateur a expliqué cette démarche singulière: «[… ] les scènes du film forment un peu les différentes parties d’un casse-tête. Elles ont leur place spécifique et un sens: elles s’emboîtent, mais leur ensemble n’offre pas de solution absolue ni ne résout d’énigme, sauf peut-être de confirmer l’étrange beauté des coïncidences et l’absurdité du destin.»

C’est très rare que les films québécois atteignent un tel degré de poésie et de fantastique. On en sort subjugué. On parle ici de cinéma, de septième art.

Produit par Luc Déry et Kim McCraw de la société micro_scope, deux fois dans la course aux Oscars (Incendies et Monsieur Lazhar), Les oiseaux ivres est promis à une belle carrière.

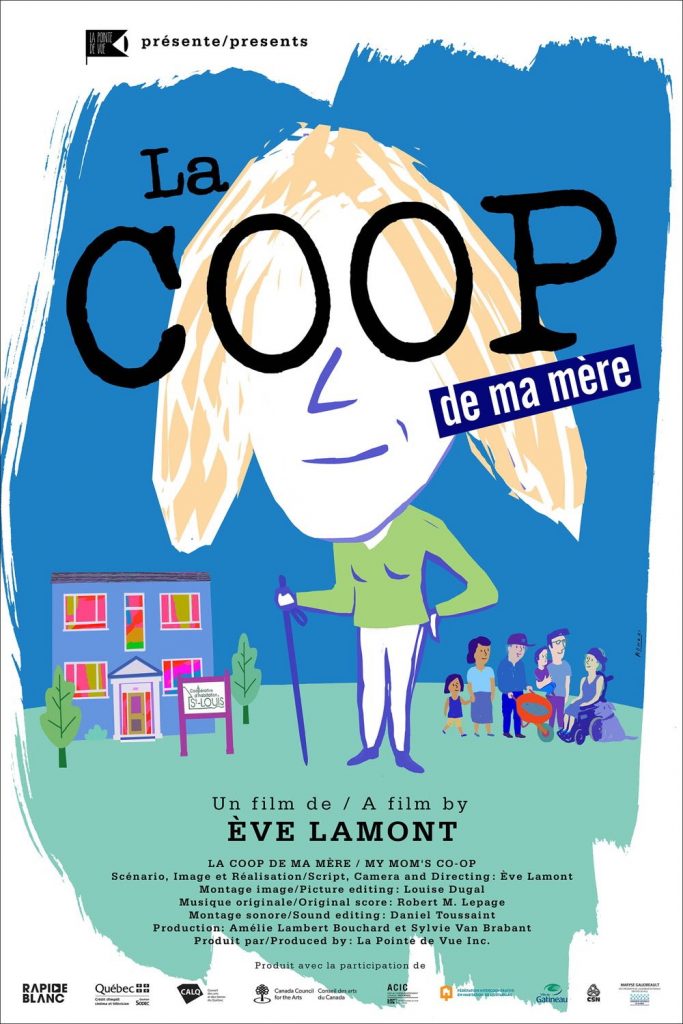

VU: La coop de ma mère d’Ève Lamont

Un des grands enjeux de la campagne électorale municipale à Montréal, et de bien d’autres villes québécoises, est certainement le logement. L’habitation à bon marché est de plus en plus rare. La vie en coopérative apparaît plus que jamais comme une alternative, mais on connait mal les obligations qui viennent avec ce mode d’habitation. À cet égard, le documentaire La coop de ma mère de la réalisatrice Ève Lamont tombe pile.

Comme le titre de son film l’indique, la documentariste s’intéresse au lieu où sa mère vit depuis 19 ans, la coopérative d’habitation Saint-Louis située sur la rue de la Coopération dans le quartier Val-Tétreau à Gatineau. Les loyers de cette coop, qui compte sept immeubles de trois étages, sont abordables, mais en contrepartie, les membres doivent obligatoirement contribuer de leur temps pour le bon fonctionnement de leur milieu de vie.

C’est cet aspect de la vie en communauté que nous montre le film: les assemblées générales, l’entretien régulier (tondre le gazon, déneiger les espaces communs), les corvées saisonnières (ramasser les feuilles, planter des fleurs), les fêtes pour tisser des liens.

À travers cette vie en communauté, on découvre la diversité de cette coopérative. Personnes âgées, handicapés, immigrants, familles monoparentales, etc., tout ce beau monde vit ensemble et s’entraide. À elle seule, Rachel, la maman féministe de la réalisatrice, apparaît comme un modèle d’engagement, une véritable dynamo.

Si le film s’étire un peu vers la fin, il offre néanmoins un excellent portrait de la vie en coopérative. La coop de ma mère est présenté à la Cinémathèque québécoise à partir du 15 octobre, et le 30 novembre au Paralœil de Rimouski.