Leonard Cohen, entre l’ombre et la lumière

Le 7 novembre prochain, cela fera un an que Leonard Cohen nous a quittés. L’automne nous procurera plusieurs occasions de lui rendre hommage.

D'abord, il y aura un concert au Centre Bell (Tower of song, le 6 novembre, billets en vente ce samedi 23 septembre). Ensuite, le Musée d’art contemporain de Montréal proposera une grande exposition (Une brèche en toute chose, dès le 9 novembre). Finalement, vous pourrez admirer la réalisation d’une deuxième murale géante à son effigie, rue Crescent à Montréal.

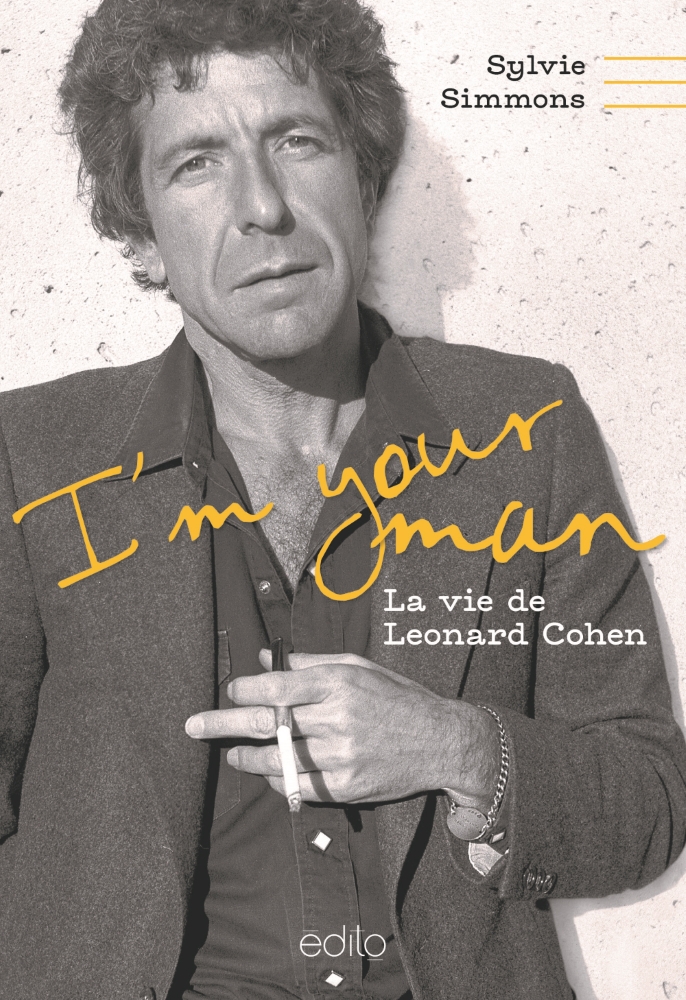

Aussi, depuis la semaine dernière, on peut lire, en français s’il vous plaît!, la somme que la journaliste britannique Sylvie Simmons lui a consacrée.

Une clé pour saisir l’énigme Cohen

La biographie I’m your man, La vie de Leonard Cohen a beau avoir été publiée en juin 2012, une éternité en cette époque où tout va si vite, ce livre demeure probablement la clé la plus précieuse pour avoir accès à l’univers complexe de cette icône montréalaise qui a connu la gloire, mais qui a aussi eu sa part d’ombre.

Comme nombre d’artistes, Leonard Cohen a beaucoup cultivé l’ambiguïté dans sa vie, une déclaration en contredisant une autre, une posture masquant une conviction, l’image occultant la vraie nature.

Pour démêler tout ça, la biographe Sylvie Simmons a rencontré des membres de la famille, des amis proches, plusieurs femmes importantes de sa vie, des collaborateurs de toutes les époques, et bien sûr, le principal intéressé, qui a même donné accès à ses archives.

Tout se joue avant neuf ans?

Ainsi, on remonte à l’enfance de Leonard Cohen à Westmount au milieu d’une famille juive influente et plutôt à l’aise, comme en témoigne l’importance du personnel de la maison constitué d’une nourrice, d’une bonne (catholique irlandaise) et d’un chauffeur (noir).

D’entrée de jeu, on apprend que le grand-père paternel préside la synagogue Shaar Hashomayim alors que celui du côté maternel est un rabbin très respecté pour ses connaissances talmudiques. Le père de Leonard, lui, dirige une entreprise de confection haut de gamme. Il meurt prématurément à l’âge de 52 ans, laissant à son fils de 9 ans la responsabilité des femmes de la maison, sa sœur aînée Esther et sa mère Masha, femme dépressive d’origine russe qu’on dirait sortie d’une pièce de Tchekhov.

Il ne faut pas plus de deux chapitres pour que l’auteure nous prenne en otage. Le lecteur devient immédiatement curieux de savoir, dans les 500 pages qui suivent, comment Cohen a géré ce lourd héritage juif, quel rôle les femmes ont joué dans sa vie, quelle influence la notoriété a eue sur sa psyché et sa propre santé mentale en proie à la dépression héritée de sa mère.

Le long chemin vers la reconnaissance

Au fil des pages, on découvre à quel point l’enfant chéri d’aujourd’hui a mis du temps à être reconnu. N’eût été l’aide du Conseil des arts du Canada à ses débuts, le poète aurait bien pu devenir un rond de cuir dans l’une ou l’autre des entreprises de ses oncles. L’idée que les profits du concert du 6 novembre au Centre Bell soient remis aux conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal trouve tout son sens à la lecture de ce livre.

Un barde parmi les hippies

Le récit jette aussi une lumière assez crue sur les années 60 et 70 dans le monde de la création, car Leonard Cohen était au cœur de ce mouvement qui a vu la musique et les arts se transformer avec l’arrivée des Bob Dylan, Joni Mitchell, Andy Warhol, Joan Baez, Janis Joplin, Jimmy Hendrix et cie…

Mais Cohen se distingue du lot avec une poésie très ciselée, une voix à nulle autre pareille, une musique riche de ses influences juives et un style vestimentaire impeccable qui masque bien les excès auxquels il s’adonne aussi. Le récit de sa prestation lors d’un festival à l’île de Wight en Angleterre en 1970, où le public voulait tout casser, témoigne de l’ascendant que cet artiste pouvait avoir sur une foule, justement à cause de ces caractéristiques qu’on vient de nommer.

Cohen et les femmes

Cohen hypnotise aussi les femmes. À ses débuts, la motivation qu’il a à écrire des vers tient beaucoup à son envie d’attirer les filles. Le livre parle souvent du lit du poète, et l’auteure n’est pas très critique par rapport au côté queutard de son sujet. Marianne (celle de So Long Marianne) et Suzanne (une autre que celle de son célèbre succès), qui ont partagé sa vie, connaitront leur lot de solitude et d’abandon. Par exemple, lorsque Adam, le premier enfant de Cohen, naît, le chanteur ne trouve rien de mieux que de partir pour Israël pour se joindre à l’armée dans le but de faire la guerre du Kippour. Il devra se contenter de chanter pour les troupes. Bref, Cohen n’est pas un saint, même s’il a fait tout le cheminement pour devenir moine bouddhiste. À cet effet, il est fascinant de voir à quel point il s’est dévoué à son maître, Joshu Sasaki Roshi, en lui servant de cuisinier et de chauffeur.

Et Montréal dans tout ça?

J’ai été surpris de constater à quel point Montréal a été réellement importante dans son cheminement. Oui, il a vécu à Los Angeles, sur l’île d’Hydra en Grèce, à New York, au mythique hôtel Chelsea, et même au Tennessee à l’époque où le country lui a fait de l’œil, mais c’est à Montréal qu’il passe plus du tiers de son existence. Comme avec les femmes, il quitte souvent Montréal, mais y revient régulièrement, ayant gardé toute sa vie sa petite maison du quartier des Portugais, à deux pas du boulevard Saint-Laurent.

Bon, l’auteure, qui est britannique, occulte un peu la réalité francophone de notre ville dans son récit, mais on ne peut pas trop lui en vouloir, les deux solitudes, ça existe bel et bien. À part une erreur concernant la personne assassinée par le FLQ durant la crise d’Octobre – Simmons nous dit que la victime était journaliste – et le mauvais nom de rue pour la résidence du Plateau de Leonard Cohen, la partie montréalaise du livre m’a semblé assez juste. Pour ce qui est de l’adaptation française, il y a quelques expressions très franco-françaises, mais dans l’ensemble, la traduction d’Élisabeth Domergue et Françoise Vella se lit avec fluidité.

C’était un pari, car la vie de Leonard Cohen n’a pas été un long fleuve tranquille. La solide et limpide biographie de Sylvie Simmons nous aide à mieux jauger notre héros, à partager l’ombre et la lumière.

Mes coups de cœur

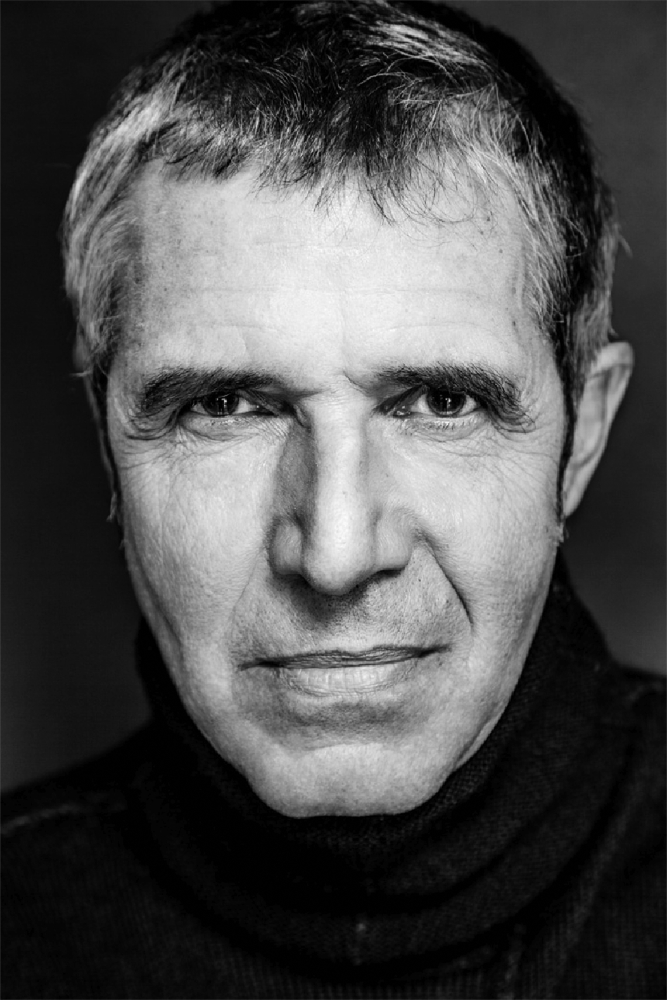

Julien Clerc à sa plus simple expression

Julien Clerc est l’artiste français que j’ai vu en spectacle le plus souvent dans ma vie. Celui dont j’ai le plus d’albums dans ma discothèque. J’essaie d’être présent chaque fois qu’il vient chanter chez nous.

En juin, il a amorcé une grande tournée québécoise dont il reste quelques dates. Moi, je l’ai attrapé le 12 septembre dernier. Je ne voulais surtout pas manquer cette soirée en toute intimité avec un des derniers grands de la chanson française dans un Monument-National parfaitement choisi pour la circonstance. C’est que cette fois-ci, Julien Clerc se produit accompagné d’un seul pianiste, toute une différence avec l’accompagnement symphonique de 2012 aux FrancoFolies.

Cette formule nous permet d’aller au plus près des chansons de ce musicien qui a toujours composé au piano. On traverse les époques: de Laissons entrer le soleil, chanson de Hair qui l’a fait connaître, à Je t’aime etc., qui figurera sur son prochain disque à paraître en octobre. Ce n’est pas le répertoire qui manque. Fais-moi une place, Si on chantait, Ma préférence, dans le registre romantique. Ce n’est rien, Mélissa, Hélène, Cœur de rocker, Travailler c’est trop dur, pour permettre au public de chanter et de taper des mains. Au total, plus de 25 chansons au programme. Utile en version dépouillée est encore plus vibrante. Même chose pour Ballade pour un fou (Loco) et Femme, je vous aime. Et quelle belle interprétation de la chanson C’est en septembre de Gilbert Bécaud, à qui il rend hommage!

Julien Clerc, qui aura 70 ans le 4 octobre et 50 ans de carrière en 2018, nous a mis dans sa petite poche. La preuve à la fois que l’âge n’est pas un frein et qu’il n’y a rien pour battre les années de métier!

Quand le Cirque Éloize nous attrape au lasso

Une semaine après le spectacle de Julien Clerc, je me suis de nouveau retrouvé au Monument-National, cette fois pour y voir Saloon, le nouveau spectacle du Cirque Éloize, une compagnie qui ne cesse de nous surprendre. Saloon, complètement différent de tout ce qu’on a vu de leur part (Rain, Nebbia, Nomade, ID, Cirkopolis), met le cap sur l’Ouest, le Far West! Et c’est le Klondike pour le spectateur. Il y a des pépites dans ce spectacle, comme le numéro de roue Cyr hallucinant de Shena Tschofen, le duel endiablé qu’Alastair Davies et Jérôme Hugo se livrent sur la planche coréenne et l’incroyable prestation de la contorsionniste Valérie Doucet sur un piano droit. Il souffle aussi sur Saloon un humour de bande dessinée très rafraîchissant. Et que dire de la musique, sinon qu’elle met le diable aux vaches! La trame sonore country-western d’Éloi Painchaud n’est rien de moins que de la dynamite, et le trio de musiciens composé de Sophie Beaudet, Trevor Pool et Ben Nesrallah allume la mèche avec une présence de feu sur scène. Il y a aussi quelques chansons extraites du domaine public, comme Bad News, popularisée par Johnny Cash, et Crazy, rendue immortelle grâce à Patsy Cline. Bullseye! comme on dit au Far West.

Avec Saloon, le Cirque Éloize a trouvé un filon payant et devrait attraper au lasso des publics de partout à travers le monde. Hi Ha!