La bonne âme du Se-Tchouan au TNM: tout bon

Durant la journée du 19 janvier, Barack Obama en finissait avec huit ans de présidence des États-Unis et Françoise David annonçait sa démission comme députée à l’Assemblée nationale après y avoir siégé pendant cinq ans. Deux personnes qui ont fait de la politique avec une bonne âme qui partent le même jour, ça fait beaucoup. Comment seront-elles remplacées? Le seront-elles? En soirée, j’ai eu le loisir de nourrir ma réflexion en compagnie de Bertolt Brecht et de sa fable La bonne âme du Se-Tchouan présentée en grande première au Théâtre du Nouveau Monde.

Une parabole qui pose une bonne question

C’est écrit dans le programme, cette «pièce parabole […] pose la question : comment être bon dans un monde corrompu?» Méchant défi pour l’auteur qui l’a écrite alors que la Deuxième Guerre mondiale faisait rage.

Première entourloupe, le maître du cabaret berlinois nous transporte au Se-Tchouan dans un quartier peuplé de démunis, de désargentés, de profiteurs et de rêveurs. La table est mise pour une démonstration magistrale de l’exploitation de l’homme par l’homme. Le sujet n’a pas pris une ride dans notre monde qui, il faut le dire, ne cesse de reculer ces temps-ci.

Shen Té est au cœur de cette fable. Prostituée devenue marchande de tabac grâce à un coup d’argent, Shen Té veut faire le bien, mais la rapacité de ceux qui l’entourent depuis sa bonne fortune l’oblige à s’inventer un double pour gérer sans états d’âme ceux qui veulent tirer profit de son bon cœur. C’est bien vrai qu’on fait la vie dure à ceux qui veulent améliorer le sort de leurs semblables.

Tout bon

Isabelle Blais est éblouissante dans ce rôle à deux têtes demandant à la comédienne qui le défend d’être à la fois une femme soucieuse des autres et un homme dur et intraitable à la misère d’autrui. La partition vient aussi avec l’obligation de chanter, ce dont elle s’acquitte également avec brio.

Mais Isabelle Blais n’est pas seule dans cette galère. Ils sont 19 sur scène, incluant quatre musiciens. La metteure en scène, Lorraine Pintal, franchement très inspirée par l’univers de Brecht, a constitué une distribution toutes étoiles. Imaginez, on a réuni sur une même scène: Marie Tifo, Linda Sorgini (qui nous font des numéros d’acteur saisissant), Louise Forestier et France Castel (dont les voix chantées nous font vibrer), Émile Proulx-Cloutier (étincelant dans le rôle de l’amoureux égoïste), Jean Marchand, Jean Maheux. La nouvelle génération est aussi bien représentée: Pascale Montreuil, Marie-Ève Pelletier, Sylvain Scott, Vincent Fafard, Benoit Landry (touchant porteur d’eau), Bruno Marcil (celui par qui le rire advient) et Daniel Parent (extraordinaire maître de cérémonie, après tout on est chez Brecht et ça nous prend un accompagnateur).

Une grande production

Les grands moyens ont été déployés à tous les niveaux de la production. Décors, projections, éclairages, costumes, maquillages, coiffures, on sent que chaque concepteur a voulu offrir le meilleur de lui-même, mais dans un esprit d’équipe, car tout se tient dans ce spectacle dont l’esthétique n’a cessé de me ramener à la bande dessinée. Oui, je n’ai pu m’empêcher de penser à Tintin en Chine (Le lotus bleu).

Je l’ai dit plus haut, c’est un spectacle qui chante. Philippe Brault a composé une musique qui, le moins qu’on puisse dire, est vraiment originale dans sa façon de rendre à la fois hommage à Kurt Weil (le compositeur de Brecht), de rappeler la Chine et d’être au diapason du débat entre le bien et le mal. C’est une production qui a également une gestuelle bien à elle. J’ai adoré la contribution de la chorégraphe Jocelyne Montpetit à ce chapitre.

Ce texte a beau être un classique du répertoire mondial, il est rarement joué ici, ce qui participe au plaisir de la découverte. L’adaptation qu’en a faite l’auteur Normand Canac-Marquis est un bijou de limpidité. Pas bêtement québécois, résolument universel et intemporel. Le triomphe de la bonté n’est-il pas un objectif pour lequel on devrait tous se battre, tout le temps, partout?

Pendant les deux heures et quelques du spectacle, on a toujours l’impression d’être appelé à s’élever: devant ce qui est dit et grâce à ce qui est montré. C’est le genre de soir où l’on se convainc que le Théâtre du Nouveau Monde est sans contredit notre grand théâtre national.

Mon coup de cœur

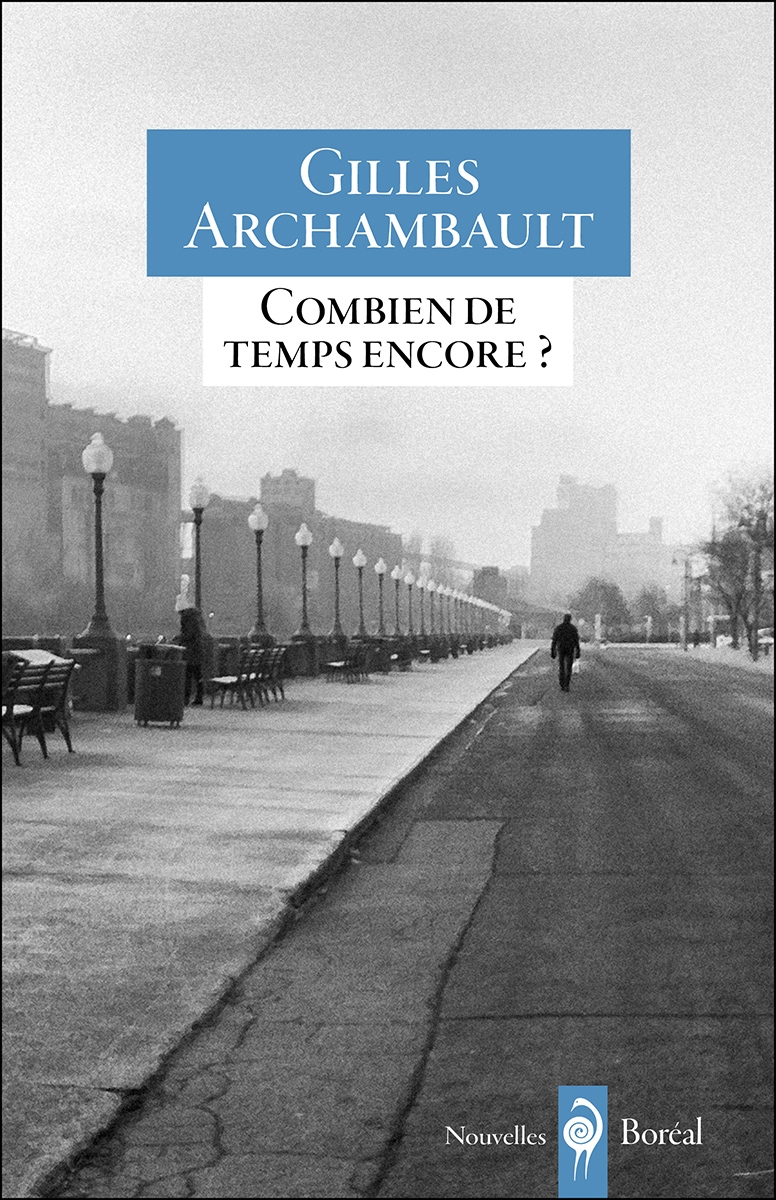

Combien de temps encore? de Gilles Archambault aux Éditions du Boréal

«Le temps que vous voudrez», a-t-on envie de répondre à la question «Combien de temps encore?» que pose le nouveau recueil de Gilles Archambault.

À dessein, j’évite de dire le dernier livre, parce qu’on en voudra d’autres. On ne se lasse jamais de ce style précis, de cette écriture élégante, de cette sensibilité contenue. Sur le mode de la nouvelle, Gilles Archambault offre 21 histoires, aussi ciselées que condensées, qui ont toujours l’heur de surprendre le lecteur par leur retournement inattendu.

Cet auteur décrit comme pas un les tourments de l’âme, le poids du doute, l’amertume des souvenirs, les vicissitudes de la vie, le prix des compromissions. Aussi, en vieillissant, Gilles Archambault devient plus que jamais affranchi devant la mort. En cette époque où l’on en a que pour la jeunesse, voilà un homme, modèle de lucidité, qui nous confronte à la fatalité. Il faut prêter une oreille attentive à cette sagesse de fin de vie.

J’ai particulièrement apprécié la nouvelle Hommage au disparu, qui ironise sur notre tendance à verser dans le panégyrique dès que quelqu’un décède. Gilles Archambault termine son livre par une autre question que celle du titre et qui ne peut faire autrement que vous interpeler: «Est-ce vivre que de se contenter la plupart du temps d’effleurer la vie?»