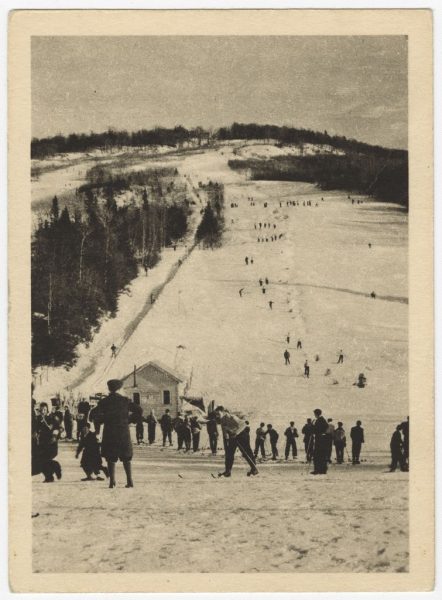

Qui n’a jamais rêvé de saisir l’action d’une joute enlevante ou d’immortaliser l’exploit sportif d’un de ses enfants? Photographier des véhicules ou des personnes en mouvement demande une certaine technique, mais avec ces quelques conseils et de la pratique, il n’y a rien de sorcier!

Faire de la photographie sportive implique plusieurs notions de technique. La base est de bien connaitre ce que signifient les vitesses de l’obturateur de l’appareil photo ainsi que les autres réglages. La technique du filé sert surtout aux sports motorisés, mais peut aussi donner de très bonnes photos avec des athlètes en mouvement. Le résultat escompté dépendra de la vitesse d’obturation que vous choisirez. Le but est que le sujet en avant-plan soit net et que l’arrière-plan soit flou.

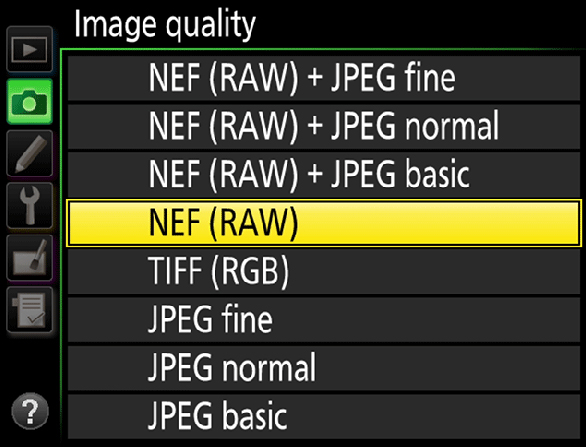

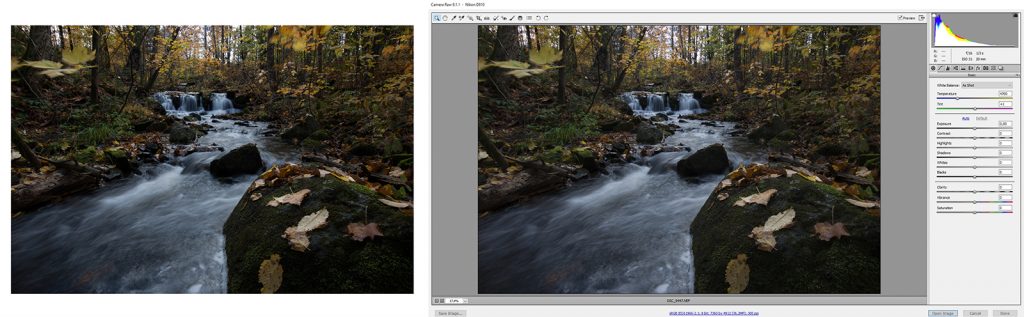

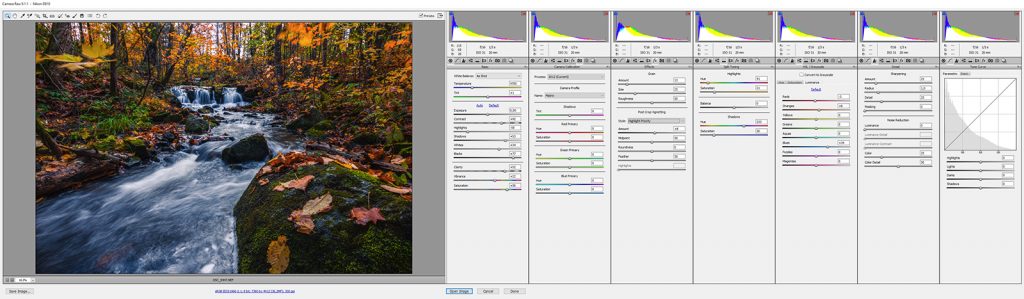

Je préfère toujours travailler de façon manuelle avec mes appareils Nikon plutôt qu’en mode automatique. Ainsi, j’ai le contrôle total sur la vitesse, l’ouverture, ainsi que le ISO. Des options que, à force de pratique, vous maîtriserez et qui vous donneront beaucoup de satisfaction.

Réussir une photo en filé

En photographie sportive, il n’est pas nécessaire d’utiliser un trépied ou un monopied, à moins de travailler en zoom, comme nous le verrons plus bas.

Pour débuter, ayez l’appareil bien en main. Suivez le mouvement du sujet et déclenchez l’obturateur en continuant le mouvement, fluide et stable. Vous pouvez commencer avec une vitesse de 1/60 et moins, c’est une bonne option de départ. Vous pourrez diminuer la vitesse d’obturation au fur et à mesure que vous maîtriserez la technique et selon le sujet à photographier. Ainsi, vous opterez pour une vitesse de 1/60 pour une voiture de course, mais pour photographier un coureur, vous choisirez plutôt une vitesse de 1/25. Bien entendu, selon la vitesse d’obturation choisie, vous réglerez l’ouverture en conséquence. Le principe est simple: plus la vitesse d’obturation est lente, plus l’arrière-plan sera flou.

Les avantages du filé par rapport aux photos dites traditionnelles

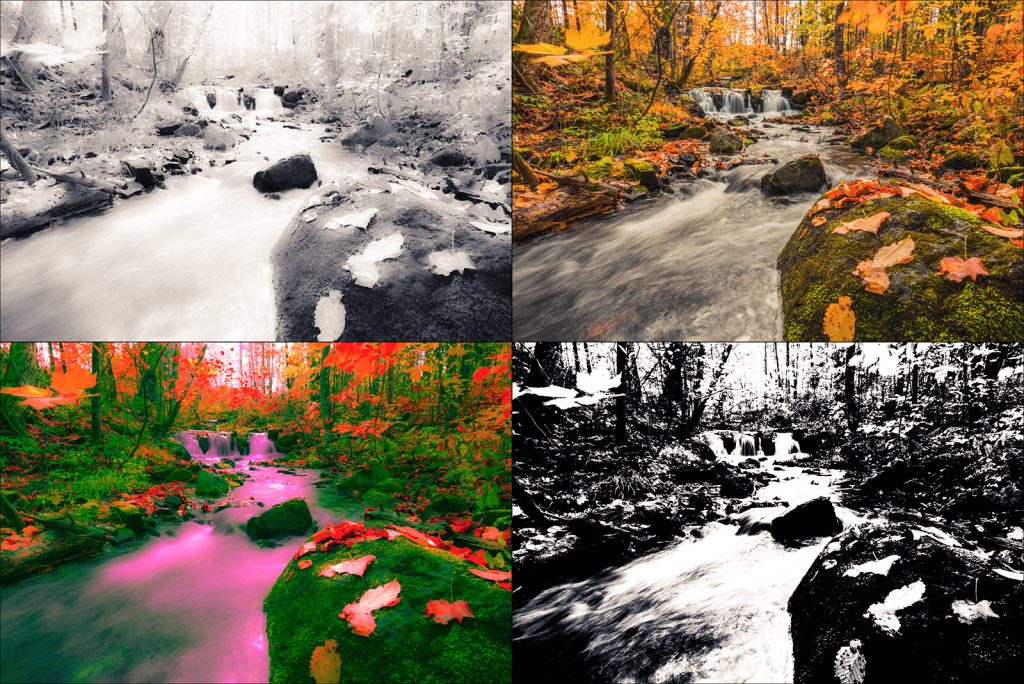

- Le sujet principal se découpe très bien par rapport à l’arrière-plan.

- L’arrière-plan flou gomme certains défauts parfois apparents. Et s’il y’a beaucoup de couleurs, ça donne encore plus de «punch» à la photographie.

- On perçoit mieux l’élément vitesse sur le sujet principal.

L’autofocus

Pour ce qui est de l’autofocus, le truc est de faire son focus à l’endroit où vous comptez capter le sujet avant la prise de vue et de le «barrer» en attendant votre sujet. Ce préfocus vous évitera de chercher ledit focus et de rater l’instant de la photo.

Tout dépendant du choix de l’objectif, soit un grand-angle par rapport à un téléobjectif, le résultat sera différent. On aura besoin d’une vitesse plus lente au grand-angle, tandis que pour obtenir un rendu similaire au téléobjectif, la vitesse de l’obturateur n’aura pas besoin d’être aussi basse.

Grâce aux appareils numériques, vous pouvez prendre quelques prises sur les lieux avant l’événement pour tester l’effet recherché. Ajustez-vous au besoin. L’important est de pratiquer afin de bien maîtriser votre technique.

Le filé avec effet zoom

En photographie sportive, vous pourriez également créer un filé avec un effet de zoom. Vous devrez alors fixer votre appareil sur un trépied. Pour ce type d’effet, vous opterez pour une vitesse de moins de ¼ de seconde, absolument nécessaire dans ces conditions. Plus l’exposition est longue, plus l’effet de mouvement filé sera satisfaisant.

Pour bien réussir de telles photos, choisissez de préférence un sujet ou un événement lumineux (décor de Noël, patinoire très éclairée, etc.), mais que vous photographierez à la tombée du jour. L’appareil sur trépied doit être muni d’un objectif de type zoom. Cadrez bien votre sujet principal au centre de l’image. Déclenchez votre appareil tout en effectuant un effet de zoom arrière. Le sujet au centre devrait être net, puis les lumières auront un effet de filé. L’œil sera alors porté vers le sujet principal et la photo sera réussie!

En résumé, maîtrisez bien les rapports vitesse d’obturation/ouverture de votre appareil, optez plutôt pour le mode manuel pour contrôler vous-même les paramètres et obtenir les effets que vous souhaitez et, règle numéro un: pratiquez aussi souvent que vous le pouvez pour ne pas rater LA photo du match de votre vie! D’ici là, amusez-vous avec votre appareil, la photo loisir doit d’abord être du plaisir et pas que de la technique.

Bonnes photos!

À propos de Bernard Brault

Bernard Brault est photographe professionnel depuis plus de 44 ans, œuvrant dans le domaine de la photo de presse. Il travaille pour le quotidien La Presse depuis 1984. Il a remporté plus de 350 prix en carrière, dont deux fois le titre de Photographe canadien de la NPAC. Il est également collaborateur à la Société de promotion de la photographie du Québec (SPPQ).