En route pour la Gaspésie, côté estuaire du Saint-Laurent. La randonnée y est au mieux en septembre et octobre. Chaussez vos bottines pour partir à la découverte des trésors du mont Saint-Pierre et des sentiers de la Grotte des Fées.

Le mont Saint-Pierre transfiguré

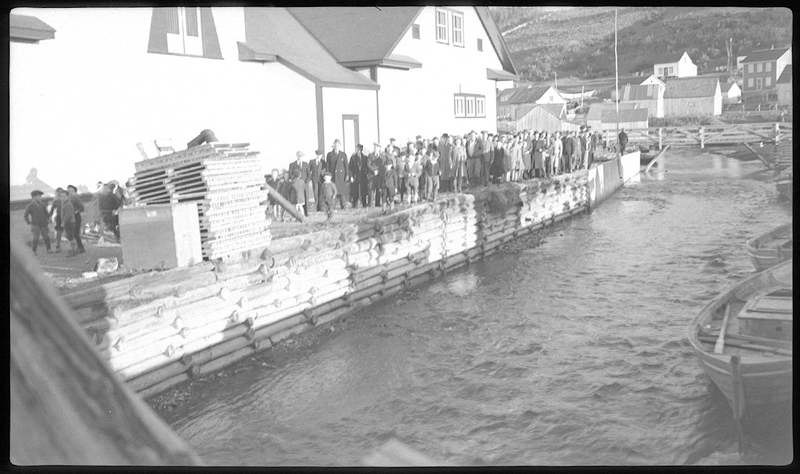

Passé Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie, la route 132 est une pure merveille pour prendre la mesure du grand estuaire du fleuve Saint-Laurent, au ras de l’eau. À Mont-Saint-Pierre, on est frappé par le contraste entre l’horizon marin, la vallée qui s’enfonce dans les terres et l’éminence qui domine le village du haut de ses 430 mètres.

Le village, qu’on traversait bien souvent autrefois sans s’arrêter, vaut aujourd’hui la peine d’y passer la journée ou un séjour plus prolongé, car il y a matière à profiter des lieux et des environs. Tout comme ma collègue Marie-Julie Gagnon, j'ai succombé aux charmes des lieux.

La baie et les aménagements côté plage méritent la promenade; quelques motels, chalets et un camping municipal permettent d’y passer la nuit, mais, surtout, le mont Saint-Pierre a maintenant un site récréotouristique d’envergure. La Station de montagne sur mer Mont-Saint Pierre fait plaisir à visiter, surtout quand on a suivi les péripéties malheureuses des projets de mise en valeur de la région qui datent de plus de vingt ans.

Celui de la Station de montagne sur mer a été mené de main de maître «par et pour les gens locaux», précise Julie Coulombe, sa directrice générale, avec l’aide précieuse de Christian Bouchard, un expert-conseil de la Côte-Nord qui avait été très impliqué dans le projet du Jardin des glaciers, à Baie-Comeau.

Le projet du mont Saint-Pierre (6,2 millions d’investissements) a abouti en juin dernier. Gérée par une coopérative de solidarité, la Station de montagne sur mer est ouverte cette année jusqu’à la mi-octobre, mais aspire à proposer un jour des activités à l’année.

Elle a son quartier général au cœur du village, avec un Espace découverte, dans une ancienne auberge. La maquette interactive de la région y sert de superbe introduction à la visite en extérieur.

La Place du village, juste à côté, se veut un lieu rassembleur, avec une immense terrasse pour accueillir des spectacles, un bistro-bar (le Malbord) et des kiosques d’information. L’église du village est pour sa part devenue la Salle du clocher. À l’intérieur, le spectacle immersif À vol d’oiseau vous plonge dans l’ivresse du vol libre, sport qui se pratique du haut du mont Saint-Pierre depuis bien des années.

Gardez si possible ce spectacle pour la fin de votre journée, après une bonne randonnée pédestre. Du village, le sentier du Delta débute à son extrémité est. En 3,2 km, vous atteindrez le sommet du mont Saint-Pierre, mais préparez-vous à grimper bien des marches d’escalier!

Le sentier débute sur le chemin d’accès au sommet. Au bout de 600 mètres de montée soutenue, on le quitte pour entrer dans le bois. Le sentier court alors gentiment à flanc de montagne, magnifiquement colorée l’automne, puis grimpe en lacet en revenant vers le fleuve et traverse le chemin pour se rendre à une croix dominant le village. Prenez le temps d’admirer le paysage, surtout la belle baie de Mont-Saint-Pierre, car ensuite ce sont vos pieds que vous regarderez, car plusieurs volées de marches sur un escalier de bois collé à la paroi rocheuse vous attendent. Cinq cent cinquante-deux, exactement.

Au sommet, la récompense: une vue exceptionnelle sur le fleuve, la jolie baie de Mont-Saint-Pierre, le village en contrebas et la grande vallée qui s’enfonce vers les Chic-Chocs. C’est ici qu’on peut, à l’occasion, voir s’envoler – depuis des rampes de lancement – les adeptes de deltaplane et de parapente qui ont depuis longtemps adopté la montagne, connue pour les vents ascendants qui l’entourent.

On peut se promener un peu sur le sommet, voire poursuivre la randonnée sur le Sentier international des Appalaches (en direction de Mont-Louis), mais il ne faut pas rater l’heure du spectacle à l’Observatoire, bâtiment construit au-dessus de la falaise. L’Odyssée, la face cachée du mont Saint-Pierre raconte la fabuleuse histoire géologique de l’ancienne vallée glaciaire locale.

On y apprend notamment l’histoire étonnante des «roches volantes» du mont Saint-Pierre, qu’on appelle aussi «dépôts éoliens». Quand la tempête gronde, les vents frappent la paroi rocheuse côté nord-ouest et produisent des courants ascendants très puissants qui font le bonheur des amateurs de vol libre. Ils transportent aussi vers le haut des sédiments détachés de la roche friable de la falaise, lesquels tombent en pluie de débris sur le plateau du sommet. Certaines ont la grandeur d’une main. On en constate la réalité à même les murs de l’Observatoire où se sont incrustées des roches. À l’arrière du bâtiment, un panneau d’interprétation placé près d’un pan de falaise excavé montre l’épaisseur (sur 3,8 mètres) des couches de roches volantes qui se sont déposées ici depuis 13 700 ans.

Prêts pour la descente? Reprenez le sentier et profitez des 552 marches de bois pour admirer encore le paysage avant de rejoindre la croix, sur son éperon rocheux. Reprenez ensuite le joli parcours en forêt colorée et odorante avant de rejoindre le bord de la baie du Mont-Saint-Pierre.

À noter:

- On peut aussi monter en vélo de montagne ou en navette-bus au sommet.

- La vallée de Mont-Saint-Pierre s’explore aussi en vélo électrique avec Biseak.

- Carrefour Aventure a pignon sur rue du village pour ceux qui sont tentés par une expérience de vol libre.

- Le sentier du Lynx (14 km aller) est un autre sentier pédestre (ou accessible en vélo de montagne) qui court vers le fond de la vallée, puis grimpe sur le mont Bernêche, qui fait face au mont Saint-Pierre.

- Sur le chemin du retour, faites arrêt à l’église de Rivière-à-Claude, dont la nouvelle vocation est d’abriter depuis juillet dernier la Distillerie Cap-aux-Péchés. L’Immortelle est son premier gin.

Les sentiers de la Grotte des Fées: plongée verte dans l’arrière-pays de Matane

De Matane, il faut quitter le bord du fleuve pour s’enfoncer dans les terres via la route du Grand-Détour. De Saint-Ulric, c’est la route Centrale qui file vers Saint-Léandre, au cœur d’une région foncièrement agricole, mais comptant aussi de grands parcs éoliens dont les pales blanches dominent le paysage. Des panneaux touristiques bleus indiquent clairement ensuite les sentiers de La Grotte des Fées. Ici aussi, c’est grâce à une corporation de développement local – celle de Saint-Léandre – que ces sentiers ont pu être tracés et entretenus au fil du temps.

Rentré en Matanie, où il était né, dans les années 1970, Gérald Tremblay est à l’origine du projet. Il s’est intéressé à la préservation de la forêt publique de Saint-Léandre dans les années 1995. Depuis, les sentiers n’ont cessé de s’améliorer grâce à une bonne équipe de bénévoles de la corporation présidée par Lancelin Bon.

Près de 6 km en forêt sur un chemin forestier conduisent à un réseau de sentiers pédestres de 8 km, balisés et garnis d’une trentaine de panneaux d’interprétation de la nature. Ils sont ouverts jusqu’à la mi-octobre. On y découvre un site historique micmac, un site géologique très ancien, un canyon, une chute à plusieurs niveaux et trois emplacements de camping rustique.

Le sentier de la Chute (2,3 km) est de niveau facile. Il conduit à une passerelle suspendue dominant une rivière avec plusieurs chutes en cascades. La Grotte des Fées se trouve à deux pas, en surplomb de la rivière. Elle ressemble plus à une cavité rocheuse en superbes strates datant de plus de 500 millions d’années, ouverte sur la forêt, qu’à une grotte véritable.

Après un parcours en forêt, suit le sentier des Crêtes (2,5 km), plus accidenté. Il traverse une forêt mixte, progresse vers une falaise, puis dans la toundra jusqu’à une passerelle et, enfin, à un beau point de vue sur la rivière Blanche. En revenant un peu sur ses pas, on peut prendre le sentier du lac Adèle (1 km). Il transite par un gros barrage de castors, qui a toutefois perdu son utilité de rétention des eaux. Du coup, le secteur est plus en régénération végétale qu’en eau. Les castors ont aussi quitté les lieux pour s’installer près du lac Adèle, en contrebas.

Le sentier y conduit et, d’un trottoir de bois dominant le plan d’eau, on voit bien qu’ils ont entamé le travail. Le lac a déjà pris de la hauteur, et la construction de petits barrages de castors est en cours sur la rivière Blanche! Le belvédère donnant sur le lac est un bon point d’observation des oiseaux.

Le sentier de la Cédrière court pour sa part sur 1,6 km, le long de la rivière Blanche. Il débute non loin de la Grotte des Fées et se termine près du lac Adèle, en transitant par une forêt de cèdres au joli tapis de mousse.

À noter: L’accès aux sentiers pédestres et le camping sont gratuits.

À l’agenda

Une activité le sensibilisation à la pollution lumineuse

Le 12 octobre, le parc national du Mont-Mégantic – qui a sa réserve internationale de ciel étoilé et est passé maître dans l’art de lutter contre la pollution lumineuse – organise pour la première fois l'activité «Jour de la nuit», avec soirées artistiques dédiées à la nuit, sorties nature et astronomie, expos photo… Inscriptions sur le site du parc.

Pleins feux sur les parcs régionaux «gratuits»

Grâce à une aide financière de 800 000$ du ministère québécois du Sport, du Loisir et du Plein air, l’Association des parcs régionaux du Québec a annoncé qu’une trentaine de ses parcs membres offriront cet automne et cet hiver un accès entièrement gratuit à leurs sentiers pédestres, de vélo de montagne, de raquette et de ski de fond. Il suffit de réserver son accès gratuit sur le site.