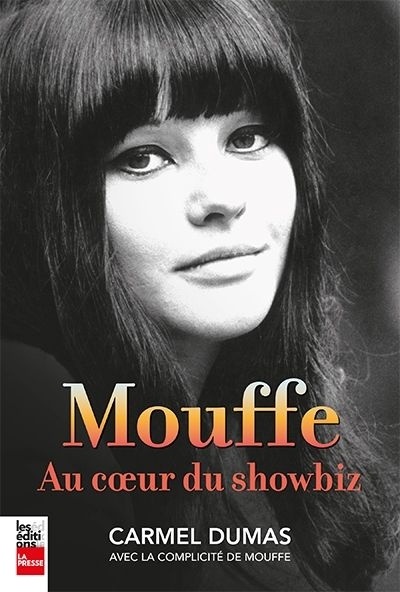

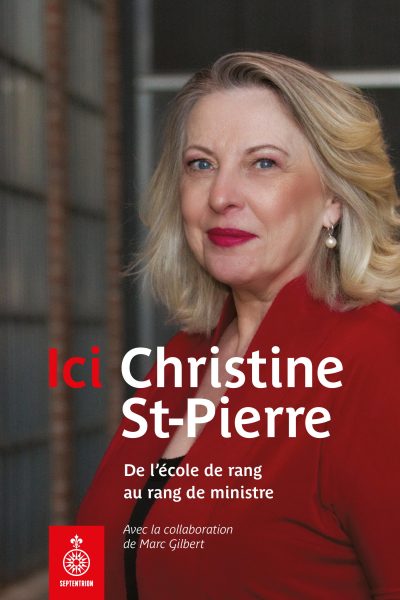

Les amateurs de biographie sont gâtés cet automne. Une parution n’attend pas l’autre. Cette semaine, je vous parle de l’autobiographie de Christine St-Pierre, qui nous appâte avec un titre très accrocheur: Ici Christine St-Pierre. De l’école de rang au rang de ministre. Il y a toute une vie dans ce titre: de ses origines modestes à cette très haute fonction qui transforme la vie de n’importe quel élu, en passant par le fameux Ici, si identifiable à Radio-Canada, où elle a passé 30 ans comme journaliste.

Même si elle a tout juste 66 ans, Christine St-Pierre a connu l’école de rang. Elle commence son primaire dans le même bâtiment que son père a fréquenté, une école de rang construite au début du siècle. Il n’y a qu’une seule classe, et ils sont 19 élèves de la première à la septième année. L’hiver, elle s’y rend en traîneau tiré par des chevaux! Sur la ferme familiale, à Saint-Roch-des-Aulnaies, elle aide son père dans son commerce de vente de poulets.

Comme on le sait, la Révolution tranquille chamboule tout, très vite, y compris dans le comté de L’Islet. À La Pocatière, où elle fait son cégep, elle glande, fume du pot. On n’est plus dans un épisode des Filles de Caleb, sa vie ressemble plus à Hair. Jusque-là, on imagine mal comment cette jeune fille peu intéressée par les études et vivant dans un milieu familial dysfonctionnel trouvera son chemin dans la vie.

C’est dans les Maritimes, où elle suit son amoureux, un Guy Laliberté (pas celui du cirque) parti étudier la psychologie à l’Université de Moncton, qu’elle trouve sa vocation: les communications. Après son bac, elle déniche un boulot de recherchiste à la station régionale de Radio-Canada au Nouveau-Brunswick. La mèche est allumée, et c’est à la station CBV de Québec qu’elle tentera d’entretenir plus sérieusement la flamme.

Rendu là dans le récit, je dois avouer que je me suis beaucoup reconnu dans les défis qui se posent alors à Christine St-Pierre. J’ai commencé à l’information de Radio-Canada à peu près dans les mêmes années qu’elle, une période où il était très difficile de percer. Pour un patron qui croyait en vous, il y en avait un autre pour vous faire trébucher. Parallèlement, les syndicats négocient une convention collective très contraignante en matière d’embauche, qui a souvent l’effet de freiner les ambitions les plus légitimes. Christine St-Pierre vivra donc le statut de journaliste surnuméraire, avec ses horaires ingrats et imprévisibles, jusqu’en 1983. Cette année-là, elle obtient, à sa grande surprise, cette fameuse permanence qui permet enfin d’envisager une carrière dans la grande boîte.

La sienne démarre plutôt en trombe grâce à son affectation aux faits divers pour la radio à Montréal. On a beau appeler ça les chiens écrasés, ce secteur ne connaît jamais de temps morts et plonge continuellement son titulaire dans la vraie vie. Elle se retrouve souvent au palais de justice, un beat, comme on dit dans le jargon, qui demande beaucoup de doigté. Le livre est alors l’occasion de se souvenir d’affaires retentissantes, comme le procès suivant le massacre de Lennoxville, où cinq motards sont assassinés et jetés dans le fleuve à la hauteur de Sorel.

En 1988, elle passe de la radio à la télé. Dans un de ses premiers reportages, elle raconte la vie misérable des habitants de Kitcisakik, qu’on appelait alors le Camp Dozois, à une centaine de kilomètres de Val-d’Or.

L’auteure se souvient du peu d’impact que ce genre de sujet avait il y a trente ans.

«[…] mes reportages ne font pas la manchette. En 1988, la misère des "Indiens" ne fait pas saigner les cœurs. Beaucoup de gens les perçoivent encore comme des bons à rien qui ne méritent pas mieux.»

Ce qui est intéressant de ce livre, c’est que Christine St-Pierre revisite son parcours avec franchise et émotion, sans complaisance par rapport à elle-même. À propos de la tuerie de Polytechnique qu’elle couvre le 6 décembre 1989, elle dit: «Nous devons nous élever au-dessus de nos émotions, mais cette fois-ci, c’est impossible, je suis complètement chamboulée.»

Et elle ajoute: «Le tueur visait les femmes, c’est clair. Et comme je suis une femme, je me sens visée. Je suis féministe. La défense de nos droits, c’est notre cause à nous toutes.»

Cette profession de foi féministe ne se démentira pas tout au long de sa carrière de journaliste et de ministre. Même si elle n’a jamais eu d’enfant (le plus grand drame de sa vie), elle fera toujours tout en son pouvoir pour faire avancer les dossiers qui concernent précisément les femmes, particulièrement lorsqu’elle détient le poste de ministre de la Condition féminine dans le premier cabinet paritaire de l’histoire du Québec et du Canada.

Son livre fait même écho au mouvement #moiaussi. Elle évoque l’histoire abracadabrante d’une jeune femme qui, au milieu des années 1990, tombe entre les griffes d’un juge. La journaliste a tous les détails de cette relation toxique, une nouvelle au potentiel explosif pour la carrière très contestée du juge Jean Bienvenue. La victime renonce à dénoncer son abuseur. La journaliste laisse donc tomber l’histoire. Vingt-trois ans plus tard, alors qu’elle rédige son autobiographie, Christine St-Pierre reçoit un courriel de cette même personne qui n’en peut plus de vivre avec son secret. La députée la met en relation avec la journaliste Mylène Moisan du Soleil, et consacre quelques lignes à cet épisode dans son livre en lui dédiant le chapitre sur le juge et la petite fleur.

Revenons à notre chronologie.

L’éclat de la carrière d’un journaliste dépend souvent de l’actualité qu’il est appelé à couvrir. Christine St-Pierre a souvent été choyée par la conjoncture. Elle devient correspondante à l’Assemblée nationale en 1992 dans la foulée du rapport Allaire et de l’Accord de Charlottetown. C’est elle qui obtient la primeur du départ de Robert Bourassa. Elle est aux premières loges lors du référendum de 1995.

Lorsqu’elle se retrouve sur la colline parlementaire à Ottawa en 1997, c’est la loi sur la clarté référendaire qui monopolise l’attention. Ce sera ensuite le scandale des commandites. Aucun doute, comme courriériste, Christine St-Pierre en apprend beaucoup sur les rouages de la vie politique et parlementaire. Des enseignements qui ne manqueront pas de lui être utiles un jour. Mais le moment de faire le saut en politique n’est pas encore venu, ce qui ne l’empêche pas d’être souvent approchée.

En 2001, la journaliste devient la correspondante de la télévision de Radio-Canada à Washington. Alors qu’elle est à peine en poste surviennent les attentats du 11 septembre. Encore une fois, je me sens proche de son récit. Sa description des premières heures de cette journée insensée ressemble à ce que j’ai vécu, ayant moi-même été appelé à commenter en direct les événements à New York, où je me trouvais ce jour-là.

«On m’a souvent posé la question: avais-tu peur? Ma réponse peut paraître étrange, je n’avais pas le temps de penser à ça», écrit-elle.

Couvrir l’actualité américaine, qui déborde souvent sur l’actualité internationale, est grisant. Après les Jeux olympiques de Salt Lake City, le déclenchement de la guerre en Irak, les présidentielles de 2004, pour ne nommer que quelques événements, Christine St-Pierre revient au pays. Comme cela arrive souvent pour les correspondants à l’étranger, le retour n’est pas facile.

Dans un revirement qui ressemble à un acte manqué, la journaliste, qui est redevenue courriériste parlementaire à Ottawa, signe à l’automne 2006 un texte d’opinion dans lequel elle endosse l’engagement du Canada en Afghanistan et vante le travail des militaires qui sont déployés là-bas. En rompant avec la sacro-sainte objectivité qu’on attend d’elle, elle signe l’arrêt de mort de sa carrière. Devant le cul-de-sac dans lequel elle se trouve, elle décide d’écouter les offres qui lui viennent du milieu politique. Quelques mois plus tard, elle annonce qu’elle sera candidate pour le Parti libéral, flanquée du premier ministre du Québec Jean Charest.

Dans la deuxième moitié de sa biographie, Christine St-Pierre aborde sa vie de politicienne sans perdre sa franchise et son humilité. Beaucoup moins sur la défensive que lorsqu’elle fait face aux journalistes dans les scrums ou lorsqu’elle répond à ses vis-à-vis de l’opposition à l’Assemblée nationale. On sent dans son discours le besoin de dire ce qu’elle a accompli dans les nombreuses fonctions ministérielles qu’elle a occupées, que ce soit à la Culture, aux Communications, à la Condition féminine, comme responsable de la langue française ou aux Relations internationales. C’est vrai que dans le feu de l’action, les médias s’intéressent plus à ce qui retrousse qu’à ce qui réussit.

Comme journaliste culturel, j’ai été témoin de plusieurs de ses bons coups. C’est sous sa gouverne, et avec l’appui indéfectible de sa collègue au Conseil du trésor, Monique Jérôme-Forget, que le feu vert au Quartier des spectacles et à la Maison symphonique a été donné. On peut dire qu’elle s’inscrit parfaitement dans la lignée des femmes libérales qui ont marqué le ministère de la Culture, les Lise Bacon, Liza Frulla, Line Beauchamp.

Avant d’aborder cette lecture, je trouvais un peu présomptueuse l’idée de Christine St-Pierre de raconter sa vie. Au fil de la lecture de ce livre écrit dans un style direct comme un topo de nouvelle, et riche de détails (on reconnaît la touche de son collaborateur Marc Gilbert, un homme érudit, bon conteur et curieux des autres), j’ai dû me raviser. Certes, le portrait qu’elle fait d’elle est plutôt discret sur sa vie privée (elle parle peu de Jean-Pierre Plante, avec qui elle partage sa vie depuis les années 1980) et fait l’impasse sur son passage sur les banquettes de l’opposition (c’est comme si cette traversée du désert n’avait pas existé), mais cette femme opiniâtre qui a vécu une vie publique et professionnelle intense, au service de causes nobles qui lui tiennent à cœur, avec des principes auxquels elle demeure fidèle, ne manque pas de choses à nous raconter. On s’entend que c’est sa version, mais à travers elle, c’est aussi une partie de l’histoire du Québec qu’on voit défiler, et ça ne manque pas d’intérêt.

Ici Christine St-Pierre. De l'école de rang ou rang de ministre. Christine St-Pierre et Marc Gilbert. Éditions du Septentrion. 2020. 308 pages.