La ville d’un rêve. Attention, chef-d’œuvre!

«C’est un chef-d’œuvre!» Voilà ce que j’ai dit mardi dernier en sortant de la salle de projection du documentaire La ville d’un rêve lorsque je suis tombé face à face avec sa réalisatrice, Annabel Loyola, dans le hall de la Cinémathèque québécoise.

Étreint par l’émotion pendant les 75 minutes de ce film prenant, mes défenses ont lâché et je lui ai dit à chaud et en chialant pourquoi ce que je venais de voir m’avait tant ému.

Porté par cet emballement inextinguible, permettez-moi maintenant de vous le dire à vous aussi. Mais avant, mentionnons qu’une première présentation est prévue le vendredi 20 mai dans le cadre du Festival international du film d’histoire de Montréal (FIFHM). Ensuite, le film sortira en salle à Montréal, Québec et Sherbrooke le 27 mai. Mettez ça à votre agenda!

Pourquoi j’ai tant aimé ça?

Le 17 mai dernier, j’étais dans une prédisposition parfaite pour accueillir ce troisième film d’une trilogie sur la fondation de Montréal, ville que j’aime de tout mon cœur. Par le plus grand des hasards, le visionnement de presse auquel j’étais convié tombait le jour pile du 380e anniversaire de Montréal. Il n’y avait pas ce jour-là de plus belle façon de célébrer cette ville bâtie, on le sait trop peu, avec en tête un idéal de justice, de fraternité humaine et de dignité pour tous.

Après deux films passionnants, La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance (2010), une biographie de la cofondatrice de Montréal, et Le dernier souffle, au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal (2017), qui racontait la fabuleuse histoire de cette grande institution hospitalière montréalaise, La ville d’un rêve arrive comme une épiphanie en révélant, sous la forme d’un suspense, les nobles intentions de ses fondateurs. Oui, oui, je vous le dis, ce film est une suite de rebondissements.

Sur les traces de Jeanne Mance

Comme Jeanne Mance, Annabel Loyola est née à Langres et elle a aussi choisi de s’établir sur cette grande île nommée Montréal, postée au milieu du fleuve Saint-Laurent. On peut alors prétendre que la quête de la documentariste a quelque chose d’existentiel. Avec ce film, la réalisatrice veut affirmer à quel point mademoiselle Mance a été importante dans l’enfantement de Montréal, cette ville où elle est venue elle-même se réinventer.

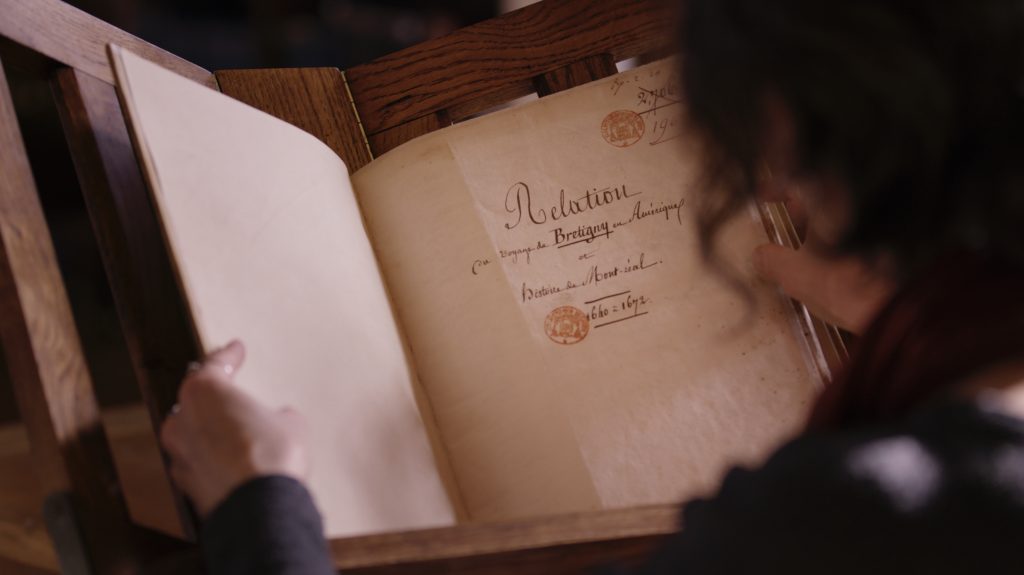

Pour nous en faire la démonstration, Annabel Loyola nous amène dans les pas de Jeanne Mance à Langres, à La Flèche, à Luché-Pringé, à La Rochelle, à Paris, un parcours où on croise ses alliés dans le grand projet de fonder un Nouveau Monde en Nouvelle-France. Les noms de ses partenaires sont familiers à nos oreilles: Jérôme Le Royer de la Dauversière, Jean-Jacques Olier, Paul de Chomedey de Maisonneuve, Mme Angélique Faure de Bullion, et François Dollier de Casson, l’auteur du manuscrit de l’Histoire du Montréal, document conservé précieusement à la Bibliothèque Mazarine à Paris.

Dans ce film formidablement documenté, Annabel Loyola déboulonne même un mythe: Dollier de Casson ne serait pas vraiment l’auteur de l’Histoire du Montréal, il n’aurait que transcrit la dictée faite par Jeanne Mance elle-même. Des historiens accréditent cette thèse qui incite à modifier notre lecture des débuts de Montréal. Montréal est une femme chantait Jean-Pierre Ferland, on ne serait pas si loin du compte.

La réalisatrice a même pris l’initiative de nous faire entendre des extraits de ce texte majeur de l’histoire de Montréal, lus par un tandem homme-femme. Les deux acteurs du film Un 32 août sur terre de Denis Villeneuve, Alexis Martin et Pascale Bussières, se retrouvent à l’écran et partagent le micro. Dans le cas de Pascale Bussières, le texte est lu au «je» pour donner toute la mesure de l’engagement de cette femme qui avait toute la confiance des hommes de la Société de Notre-Dame de Montréal, la société secrète créée pour réaliser cette mission. Pour eux, Jeanne Mance avait toutes les qualités souhaitées pour fonder un établissement où la santé, l’éducation et l’assistanat social pour tous reposeraient sur des bases solides et authentiques. Après tout, leur devise n’était-elle pas «faire tout le bien possible et éloigner tout le mal possible»?

Le film d’une femme gardienne de mémoire

Au chapitre de la forme, La ville d’un rêve est un petit bijou sonore et visuel. Les images de Montréal et de tous ces lieux de France si liés à notre destin de Montréalais sont magnifiques. On ne peut pas ne pas vibrer à la vue de Notre-Dame de Paris d’avant le grand incendie, surtout lorsque la narratrice nous dit que Montréal est une enfant de Notre-Dame, car c’est là que les documents sur sa création se sont écrits.

Il faut le mentionner, la réussite de ce film revient essentiellement à Annabel Loyola. Au générique, elle est créditée pour la scénarisation, la recherche, les entrevues, la réalisation, la production, la narration, le montage et une partie des images et du son.

Elle porte ce film depuis longtemps. 2012. Elle en a tourné une partie avant l’épidémie de COVID, et pendant. Considérant la qualité de l’ensemble, on est proche de l’héroïsme, un héroïsme mû par une sorte d’urgence. On sent au gré des entrevues réalisées qu’elle veut sauver des pans de mémoire de notre histoire.

Les historiens qu’elle interroge à la Sorbonne ou à l’Université de Montréal, les religieuses des Hospitalières de Saint-Joseph, à La Flèche, ou les bénévoles pour la sauvegarde de leur couvent qu’elle rencontre, le biographe de Jean-Jacques Olier, qu’elle confesse, ou le supérieur général de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, qu’elle oblige à sortir le cœur du sulpicien Olier qui a miraculeusement guéri Jeanne Mance, on se demande si toutes ces personnes ont une relève qui aura autant à cœur et en tête notre histoire. Au moins, on a encapsulé une partie de leurs connaissances et de leurs souvenirs.

Le documentaire est aussi de son temps. Il ouvre la porte au révisionnisme historique avec Jonathan Lainey, membre de la nation huronne-wendat et conservateur, cultures autochtones au Musée McCord. Ce dernier questionne cette grande entreprise missionnaire basée sur des idéaux proches de l’utopie et qui ont grandement bousculé l’ordre des choses pour la communauté dont il est issu.

En ce qui me concerne, j’ai eu l’impression de voir dans ce film l’ADN de Montréal, en tout cas, d’où lui viennent les qualités qui font d’elle une ville où il fait bon vivre: chaleureuse, ouverte, tolérante, accueillante, généreuse. En voilà assez pour m’émouvoir et crier au chef-d’œuvre, ce mot qu’on ne sort que pour les grandes occasions.

God Save the Queen, et les archives aussi

À 96 ans, la reine d’Angleterre et souveraine du Canada s’apprête à célébrer son jubilé de platine.

Élisabeth II aura régné de façon ininterrompue pendant 70 ans! Pouvez-vous imaginer un instant le nombre de mains qu’elle a serrées dans sa vie, la quantité de courbettes dont elle a été témoin, le nombre d’heures qu’elle a passé à saluer les foules?

Pour nous donner un aperçu de cette vie publique à nulle autre pareille, le réalisateur Roger Michell (Notting Hill, Venus) a eu l’idée de faire un portrait de ce règne record en rassemblant des archives de toutes les périodes de la vie de la souveraine. De son enfance dans l’ombre de son père, le roi George VI, à son rôle de grand-mère, en passant par toutes ces années à visiter son royaume, à recevoir ses premiers ministres, à faire des discours du Trône ou de la nouvelle année.

Le film est divisé en différents chapitres. On voit notamment les multiples personnalités qu’elle a rencontrées (Marilyn Monroe, Liberace, Sophia Loren, les Beatles), sa passion pour les chevaux (sur lesquels elle monte et parie), les écueils auxquels elle a dû faire face (la mort de Lady Di, l’incendie du château de Balmoral).

Il ressort de ce collage parfois frénétique, accompagné d’une trame musicale très éclectique, un portrait franchement sympathique de la Reine. Élisabeth nous apparaît, plus souvent qu’à son tour, souriante, blagueuse, et franchement transportée quand elle assiste à des courses hippiques.

Pas besoin d’être monarchiste pour apprécier ce film qui est comme un carrousel. Il nous étourdit en nous faisant vivre toutes les émotions qui viennent avec le fait d’être une tête couronnée pendant 70 ans.

Elizabeth : A Portrait in Part(s) sera présenté les 20, 24, 25 et 28 mai aux Cineplex Forum et Quartier Latin et au Starcité de Gatineau. En anglais seulement.

Le retour du Cirque du Soleil au Vieux-Port de Montréal avec Kooza

Un signe que la pandémie nous a lâchés un peu, le Cirque du Soleil a replanté son chapiteau au Vieux-Port de Montréal pour y présenter Kooza jusqu’au 14 août.

J’avais vu Kooza à sa création, au même endroit, en avril 2007. Je me rappelle que le dispositif scénique géant, baptisé le Bataclan parce qu’inspiré du célèbre théâtre parisien, avait été un des éléments les plus remarquables de ce spectacle. Jamais on n’avait vu une structure aussi haute sous le chapiteau. Cette scénographie de Stéphane Roy impressionne toujours, ainsi que tout le gréage déployé pour les numéros d’équilibristes, de roue de la mort et de bascule, les trois moments forts de la soirée.

La plus grande différence entre mon souvenir et la prestation que j’ai vue mercredi, c’est l’extrême rodage que les artistes ont atteint après 15 ans de tournée. Ce spectacle est d’une efficacité époustouflante. Tous les numéros sont au point et font l’effet escompté: surprise, peur, stupeur, grâce. Même les gags des clowns rentrent au poste avec une précision qu’on voit rarement au moment de la création des spectacles.

Kooza, qui signifie coffre aux trésors en langue sanskrite, porte bien son nom. Après deux ans de privation, on reçoit son contenu comme un cadeau. Rarement ai-je été aussi attentif aux sourires des artistes à la fin du spectacle, des sourires qui avaient l’air de dire «nous sommes contents d’être de retour sur la piste et d’avoir accompli notre mission de rendre le public heureux». En effet, Kooza, c’est du bonheur en boîte!

Après Montréal, Kooza sera présenté à Gatineau du 25 août au 25 septembre.