Merci, Charles

Au moment où j’écris ces lignes, Charles Plourde, 36 ans, s’apprête à faire son dernier voyage. Sa demande d’aide médicale à mourir a été acceptée.

Contrairement à plusieurs autres collègues de Radio-Canada, Charles n’était pas un ami proche, mais plutôt une connaissance que j’appréciais, un pro de la radio au rire contagieux, un être de cœur, un gars de ma génération que je croisais dans notre quartier Rosemont et avec qui on parlait de nos enfants, de conciliation travail-famille, de job, bref, une personne brillante en qui je savais que mes réflexions faisaient écho; une question de génération, de contexte social, de goûts, de sensibilité commune, sans doute.

Ah, et puis j’avais trippé sur son boulot de réalisateur de l’émission de radio Pas banale la vie, animée par Isabelle Craig sur ICI Radio-Canada Première. Je ne cesserai jamais de m’extasier sur ce show, ce qu’il lui avait insufflé de sa sensibilité, de sa curiosité sincère et palpable pour l’être humain. Parce que s’il pouvait aller en ondes solidement, je pense que ce qu’il voulait d’abord, c’était faire de la foutue bonne radio humaine qui élève. Bref, ses intentions n’étaient pas liées à son ego, plutôt un mélange d’amour réel pour le médium radiophonique et de fascination pour ses contemporains.

La vie étant ce qu’elle est, je l’ai moins croisé ces dernières années, puis plus jamais, et j’ai finalement appris par les réseaux sociaux qu’un satané crabe s’était niché dans son cerveau bouillant et créatif. J’ignore pourquoi – je ne suis pas particulièrement de nature optimiste –, mais comme chaque fois que quelqu’un de mon âge annonce qu’il est atteint d’un cancer, je me dis d’emblée qu’il s’en sortira, qu’il s’agit assurément d’un mauvais moment à passer.

Puis, j’apprenais de la bouche même de Charles au micro de Catherine Perrin à Medium large, sur ICI Radio-Canada Première, que sa tumeur cérébrale, un glioblastome, en était une incurable. Encore là, je me suis dit, faussement naïve, que non, lui, il serait miraculé. Je me suis répété ça quand j’ai vu, il y a deux mois, qu’il amassait des fonds pour l’aider à payer ses injections d’Avastin, un médicament cher recommandé par son équipe médicale, après trois opérations au cerveau et plusieurs cycles de traitements de chimiothérapie et de radiothérapie et qui, surtout, lui permettrait de passer plus d’années encore auprès de sa blonde et de ses trois garçons.

En quelques jours de campagne de sociofinancement, il a accumulé plus de 100 000 dollars. Vous dire à quel point il est aimé, ce type. Or, avant de pouvoir commencer l’ultime traitement tant espéré, son état s’est détérioré à un point tel que son corps est devenu trop faible pour le recevoir. «Mon univers se referme tranquillement et je me prépare à partir, entouré de mes garçons, ma blonde, ma famille et quelques amis. À tous les autres, j’aimerais vous dire que je vous aime, mais que je suis trop épuisé pour vous voir. Vendredi, j’ai demandé l’aide médicale à mourir. Ma demande est acceptée», qu’il a fait écrire, il y a quelques heures, par un proche sur sa page Facebook. Gloup.

Un vrai merci

Si j’écris sur lui, c’est oui bien sûr pour honorer son trop bref passage ici-bas, saluer son courage, et offrir mes plus sincères pensées à ses proches et amis, mais c’est aussi parce que son histoire m’a fouettée au cœur d’une semaine de m… (bip) passée à chialer sur plein d’affaires, à médire, à en envier d’autres, à «stalker» sur leur verdoyant gazon Facebook, à me trouver vieillissante, bref, à m’éloigner comme jamais d’une utopique béatification.

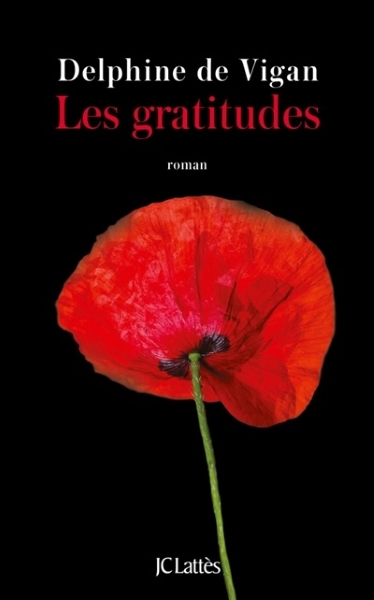

En apprenant cette triste nouvelle, j’ai figé avant de réfléchir à la gratitude. Et non, je ne suis pas une adepte de croissance personnelle, c’est juste qu’au même moment, en lisant Les gratitudes, le tout nouveau roman de la fabuleuse écrivaine française Delphine de Vigan (Rien ne s’oppose à la nuit, D’après une histoire vraie), je suis tombée sur cette phrase qui ouvre son livre: «Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit merci? Un vrai merci. L’expression de votre gratitude, de votre reconnaissance, de votre dette. À qui? Au professeur qui vous a guidé vers les livres? Au jeune homme qui est intervenu le jour où vous avez été agressé dans la rue? Au médecin qui vous a sauvé la vie? À la vie elle-même?»

Gratitude pour cette chance que j’ai de voir grandir mes enfants. Si le destin est de notre bord, je pourrai peut-être même les voir entrer au secondaire, tomber amoureux, devenir parents… Gratitude pour cette maison qui abrite ma petite famille et qui n’a pas été inondée par les eaux déchaînées. Gratitude pour cette possibilité que j’ai d’avoir une tribune, d’écrire, d’en être capable avec aisance et facilité. Gratitude d’être payée décemment pour le faire. Gratitude parce que c’est juste une grippe d’homme qui affecte mon conjoint et que mon mal de tête à moi résulte d’une consommation abusive de vin rouge bu la veille avec des copines qui voulaient célébrer sur le tard mes 41 ans.

J’insiste sur l’âge parce que jusqu’à il n’y a pas si longtemps, je me croyais invincible. Invincible dans le sens de «Wonder Woman en furie». Je cours, je cours, je cours, je n’apprécie rien, je ne voie que ce qui cloche, je n’entends pas le «bruit des choses vivantes», dixit l’écrivaine Élise Turcotte comme titre de son premier roman en 1991, et ça a donc l’air mieux chez les autres, toujours… Non.

Avec l’annonce du départ de Charles, je viens d’être foudroyée par une conscience aigüe de l’impermanence des choses. C’est un drapeau qui se lève. Un «ressaisis-toi, la grande, pleure ta dose, c’est ok, mais reviens-en, tsé, il y a pire et tu es vivante». En soi, ça devrait suffire pour me redresser. Gratitude parce que je pense que j’ai juste assez d’intelligence pour me rappeler ces mots-là la prochaine fois que je ferai la pleureuse devant son miroir aux alouettes.

Bonne route, Charles.

Je craque pour…

Le Centre national des Arts du Canada (CNA), qui vient de dévoiler la programmation de la saison inaugurale du tout premier théâtre autochtone national au monde.

C’est d’ailleurs la résilience des femmes autochtones qui est à l’honneur avec neuf des onze productions à l’affiche qui sont des œuvres écrites et créées par des femmes. En plus du français et de l’anglais, les pièces présentées mettent en valeur plus d’une dizaine de langues autochtones, dont l’anishinaabemowin, le salish de la côte, le cri, le gitxsan, l’inuktitut, le kalaallisut, le nlaka’pamux’stn et le wolastoqiyik.

Cette première saison comprendra notamment des prestations de la légendaire auteure-compositrice-interprète Buffy Sainte-Marie, de l’artiste du disque inuite et lauréate aux prix Juno Susan Aglukark, et de bien d’autres talents établis ou émergents de partout au Canada et ailleurs, dont Marie Clements, Charles Bender, Margaret Grenier, Artcirq (avec Les 7 doigts de la main) et la distribution aborigène de la production australienne Hot Brown Honey.