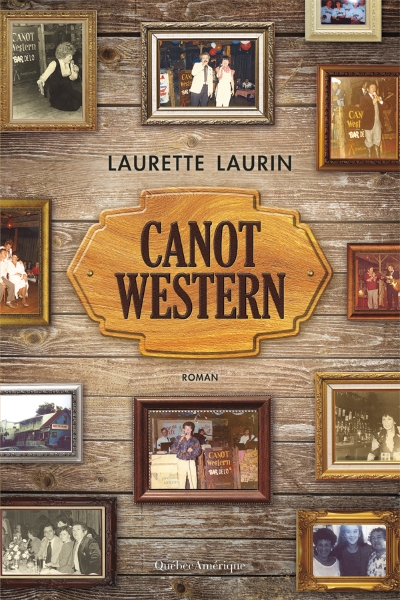

Canot Western: le vibrant je me souviens de l’écrivaine Laurette Laurin

Se souvenir. On dit souvent que la devise du Québec est bien malmenée, qu’on a une fâcheuse tendance à oublier qui on est comme peuple, d’où on vient, quel chemin on a parcouru pour en arriver là où on en est aujourd’hui. D’une manière bien personnelle, Laurette Laurin nous propose dans son quatrième roman, Canot Western, un retour vibrant sur son enfance, qui se révèle ni plus ni moins être une radioscopie du Québec, une réponse à ces questions.

L’histoire que Laurette Laurin nous raconte est captivante même si elle est campée dans l’ordinaire de la vie. Voilà une jeune fille née à Charlemagne dans les années 1950, aînée de cinq enfants, bonne à l’école, enrôlée très tôt dans le commerce de ses parents, qui tiennent à la fois un bar et un casse-croûte, et qui parvient à devenir avocate et auteure (je sais, il faut dire autrice), alors que sa destinée aurait pu être tout autre.

Une histoire qui nous ressemble

Le portrait qu’elle fait de sa vie à travers celle de ses géniteurs, Lise et Marc, est comme un miroir qu’elle nous tend, et dans lequel on se reconnaît. Particulièrement si on est un baby-boomer.

Nous sommes bien nombreux à être nés, comme Laurette Laurin, dans une famille nombreuse, de parents peu scolarisés, mariés très jeunes, issus de cette génération silencieuse reconnue pour travailler dur, pour son fatalisme, sa loyauté et son attachement aux valeurs traditionnelles.

Nous sommes nombreux à avoir été élevés dans la même culture religieuse déclinante que Laurette, à avoir été bercés par la culture populaire du Canal 10, mais aussi inoculés du génie des émissions jeunesse de Radio-Canada. À avoir eu accès aux études qui permettent d’accéder à un autre monde que celui de nos parents et de nos grands-parents.

Au fil des pages, la narratrice, qui grandit sous nos yeux, évoque un scénario qui sera familier à plusieurs: ses tourments de fillette par rapport au péché, son bonheur d’aller chez sa grand-mère Delvina, même si elle vit dans un appartement plutôt misérable, les responsabilités qui viennent avec le statut de fille aînée, la découverte des garçons, l’exigence de la conciliation étude-travail, la misogynie rampante des années 1960-1970, le choc de la détresse humaine, le réconfort que procurent la musique populaire et la chanson country qu’elle côtoie alors qu’elle est barmaid au bar de ses parents, les privilèges qui viennent avec l’enseignement classique, la découverte d’une culture livresque, le snobisme des avocats.

Une parenté avec Michel Tremblay

Je n’ai pu m’empêcher de trouver dans la façon avec laquelle Laurette Laurin raconte sa réalité une parenté avec l’approche de Michel Tremblay. Ses descriptions sont truculentes et sans complaisance, mais toujours empreintes de respect et d’amour pour ceux dont elle parle. Sauf pour les vrais méchants, bien sûr, comme cet homme qui un jour tâte les seins de la jeune fille qu’elle était et qu’elle fera condamner à la prison grâce à l’aplomb de ses réponses au juge, même s’il elle n’a que 11 ans.

Dans le premier chapitre, notre petite Laurette, comme une bonne élève, s’excuse quand elle utilise le mauvais mot dans son récit. On ne dit pas du linge, on dit des vêtements, se reprend-elle. Pas bobby pin, mais pince à cheveux. Pas pantry, comptoir. Pas wrappeur, emballeur, et ainsi de suite. Je suis persuadé que son oncle Camille, oui, oui, celui qui a redoré la langue française avec sa loi 101, était fier de cette nièce appliquée et première de classe.

Notre auteure sait par ailleurs très bien manier les gros mots, les sacres et les vulgarités pour rendre toute la verdeur de la langue que parlent les gens qui l’entourent, en plus d’avoir en prime un sens du dialogue très aiguisé. Ça prend ça pour nous faire ressentir toute la violence qu’il peut y avoir dans un pilier de bar rendu «à boutte» ou le dénuement moral d’une femme battue.

C’est que le livre Canot Western ne nous rappelle pas seulement la pauvreté de notre langue. Il y a en toile de fond de ce récit la difficulté à joindre les deux bouts qui était si courante chez nombre de familles québécoises il y a soixante ans, et les conséquences dramatiques de ce combat pour payer les comptes.

Dans le bon vieux temps, ça se passait de même

Et que dire de la misère gastronomique qui régnait sur nos tables? Ragoût de boulettes Cordon Bleu, saucisses à hot-dog, TV Dinner, barbottes dans la poêle, gâteau Duncan Hines, Laurette Laurin nous rappelle combien on revient de loin en matière culinaire.

Le journaliste culturel que je suis a aussi aimé se faire raconter à quoi ressemblait le monde du spectacle avant que la musique et l’humour deviennent une industrie.

Je n’ai pas connu l’époque des bars qui ont fait les belles heures des Jenny Rock, Tony Massarelli, Claude Valade, Jean Nichol, ou d’artistes country comme Marie Lord, la famille Daraîche et même Renée Martel (qui signe la préface, soit dit en passant). En bien, le livre, c’est un peu comme si on y était.

Peut-être vous en rappelez-vous, mais autrefois, c’est dans des lieux comme Au Bar de l’Ô ou au Canot Western, des parents de Laurette Laurin, que le public trouvait son divertissement. Les ventes d’alcool finançaient les spectacles. Le public aimait autant les artistes qui chantent qu’il s’amusait à voir un cheval se faire interroger sur scène par son maître, un fakir marcher sur du verre cassé ou rire aux blagues salaces, grivoises, sexistes et homophobes du MC maison qui tinque au Chivas Regal. Nos humoristes d’aujourd’hui n’ont rien inventé.

Y a un petit peu de nous autres là-dedans

À travers ce récit percole l’essence du peuple québécois. Quand je dis que ce livre est une radioscopie du Québec, je n’exagère pas. Selon le principe qu’il faut partir du local pour tendre à l’universel, Laurette Laurin a réussi à faire une fresque du pays d’où l’on vient.

J’ai adoré mon voyage à bord de son Canot Western. Merci, Laurette, pour cette équipée sur les flots de souvenirs partagés. Ce roman aide à comprendre où on va et pourquoi souvent on n’y va pas. À quand le film?