Salle de spectacle, bibliothèque, habitation ou même fromagerie: de nombreux lieux de culte en manque de fidèles se voient forcés de se réinventer. Voici cinq réalisations inspirantes ou inusitées, au Québec.

La Société secrète (Cap-d’Espoir)

Confectionner de l’alcool dans une église semble relever du sacrilège. C’est pourtant à cette mission que se consacre une petite bande d’associés en Gaspésie avec La Société secrète. Depuis 2016, gin et autres alcools divins sont créés dans une église désacralisée.

De l’extérieur, l’église anglicane Saint-James, construite en 1875, cache bien son jeu. Rien ne laisse deviner la nouvelle vocation de l’édifice à la peinture blanche un peu défraîchie. Le vitrail en forme de trèfle à quatre feuilles orne toujours la façade, tout comme ceux qui percent les autres côtés du bâtiment. Même la cloche pourrait encore sonner les vêpres.

Une fois le seuil franchi, c’est toutefois un autre monde qui s’ouvre aux visiteurs. Les hauts plafonds logent les alambics de sept mètres de hauteur de la distillerie. Au milieu des objets de culte, des sacs de céréales jonchent la nef. Le contraste est frappant.

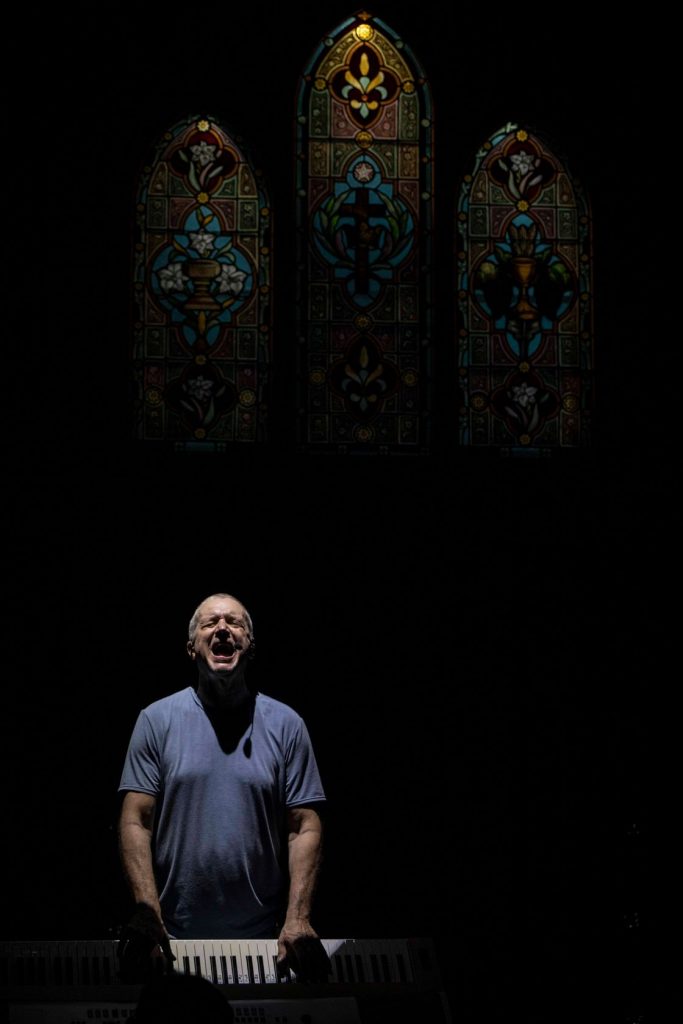

Le Saint-Jude – Espace Tonus (Montréal)

S’entraîner et se détendre à l’église? C’était possible dans l’ancien sanctuaire du Rosaire et de Saint-Jude, à Montréal, qui abritait un centre sportif et un spa urbain.

L'intérieur de cette ancienne église a subi une grande transformation avant l'ouverture de l'Espace Tonus, en 2013. Les matériaux minéraux, comme le béton, l’acier et la pierre, se marient avec le bois et la végétation. La structure de l’église, avec ses grandes fenêtres, ses arches et sa voûte, fait néanmoins le pont entre passé et présent.

Malgré les importants changements, l’architecte Thomas Balaban tenait à préserver au maximum l’extérieur du bâtiment datant de 1905. L’entrée a toutefois été repoussée et les portes d’origine ont cédé leur place à du verre recouvert d’une résille en bois. Ce lieu au design soigné et bien conçu a remporté plusieurs prix, notamment un prix d’excellence du magazine Canadian Architect, avant même son ouverture. Le Saint-Jude a par contre cessé ses activités en 2019, sans explications.

Chapelle du rang 1 (Lac-Mégantic)

Après avoir été frappée par une tragédie ferroviaire, la ville de Lac-Mégantic avait envie de rebâtir sa communauté. En convertissant l’église anglicane Saint-Barnabas en 2017, la famille Lavallée cherchait ainsi à favoriser les échanges et à célébrer la culture locale. Le résultat de leurs efforts porte le nom de Chapelle du rang 1.

La salle intimiste de 60 places ne perturbe pas – ou si peu – l’aménagement originel du lieu de culte. Un comptoir-bar se trouve maintenant à l’entrée et la sacristie a été transformée en loge. Sinon, tout est resté tel quel. Les composantes en bois verni, la décoration, les vitraux et les accessoires ont survécu aux travaux et ont même retrouvé leur lustre d’autrefois. Tout comme l’église de Cap-d’Espoir, celle de Lac-Mégantic a conservé son vitrail en forme de trèfle à quatre feuilles. La Chapelle connaît un grand succès depuis son ouverture. Elle a aussi obtenu le Prix d’excellence – Réutilisation du Conseil du patrimoine religieux du Québec en 2020.

Fromagerie du Presbytère (Sainte-Élizabeth-de-Warwick)

Le fromage Louis d’or n’a plus besoin de présentation. Le lauréat de plusieurs prix, comme le Caséus d’or, s’est taillé une place de choix sur la table des Québécois. Mais saviez-vous que le fromage est vieilli dans une ancienne église? Depuis 2015, la nef de la petite église de Sainte-Élizabeth-de-Warwick abrite en effet la salle d’affinage de la Fromagerie du Presbytère. Les allées se parent désormais d’étagères pouvant accueillir jusqu’à 3000 meules.

Malgré la nouvelle vocation bien particulière, la firme Bourrassa et Maillé Architectes a réussi à garder l’esprit du lieu. La voûte conserve sa hauteur, le crucifix orne toujours les murs et plusieurs éléments d’origine, comme les lattes du plancher, les voûtes ou la tôle embossée du plancher, ont été mis en valeur. Les fondations en pierre et les solives apparentes contribuent à rappeler le passé du bâtiment. Le presbytère, juste à côté, sert à la fabrication des fromages, après une panoplie de rénovations.

À Saint-Pierre-Baptiste, un autre projet de fromagerie pourrait voir le jour dans l’église du village. Le couple propriétaire des Élevages Caberoy caresse le rêve d’acquérir le bâtiment religieux, qui deviendrait ainsi la Fromagerie La Mission.

Maison de la littérature (Québec)

Construit en 1848, le temple Wesley est sans doute l’un des premiers projets de conversion d’église au Québec. Après avoir été occupé par les méthodistes jusque dans les années 1930, le bâtiment religieux a été acheté par la Ville de Québec en 1941. L’Institut canadien de Québec y a établi domicile jusqu’à la fin du 20e siècle.

Depuis 2015, c’est plutôt la magnifique Maison de la littérature qui l’habite. On y retrouve une bibliothèque publique, des cabinets d’écriture, un atelier de BD, un studio de création, une résidence d’écriture et une scène littéraire.

L’équipe de Chevalier Morales a misé sur la lumière et un aménagement judicieux de l’espace pour actualiser le lieu sans le dénaturer. Même si la facture est contemporaine, les éléments patrimoniaux, comme les fenêtres, sont mis en valeur. L’espace a de quoi redonner la foi.