Les angoisses de ma prof de chinois. Où s’en va la Chine?, du journaliste Jean-François Lépine, est un ouvrage percutant et nécessaire, teinté de yin et de yang.

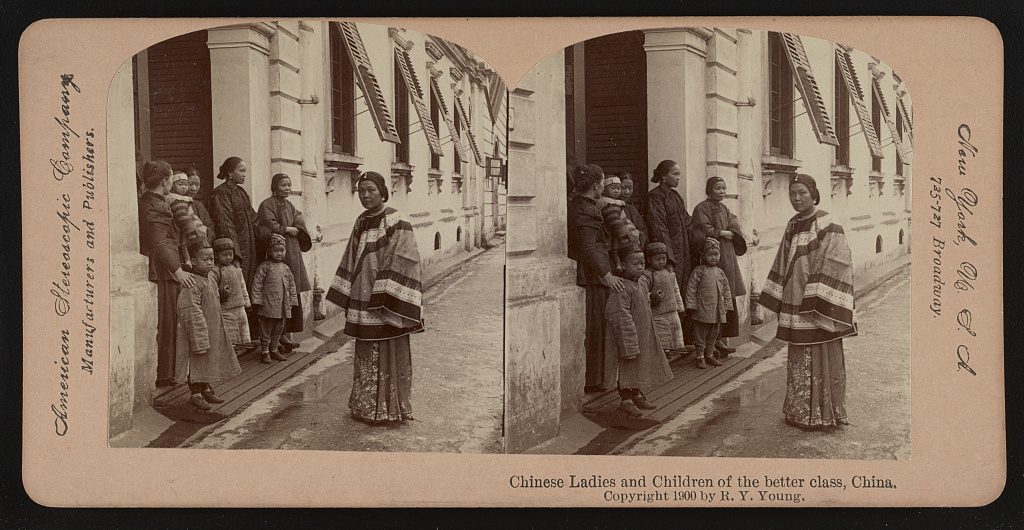

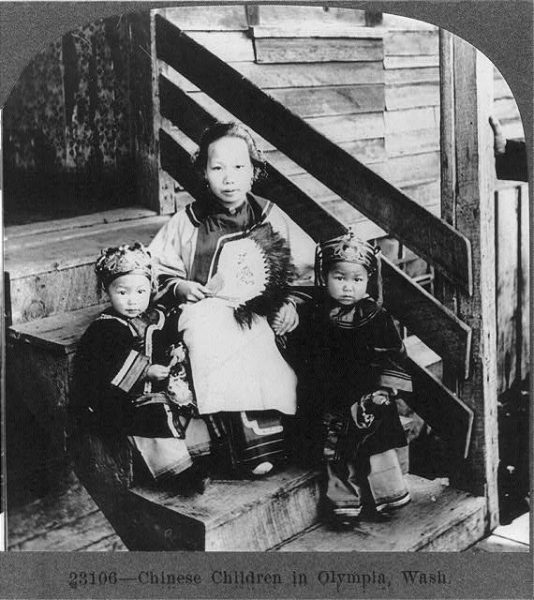

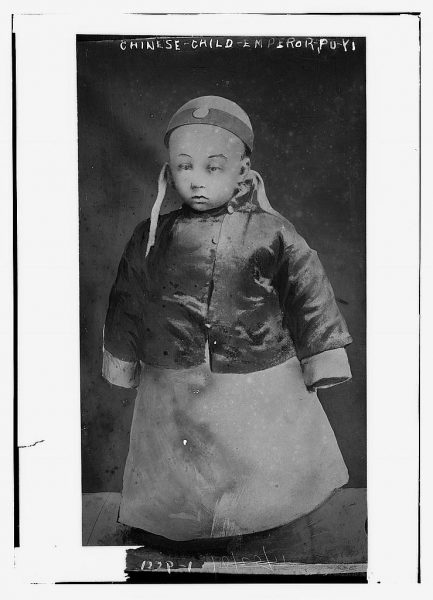

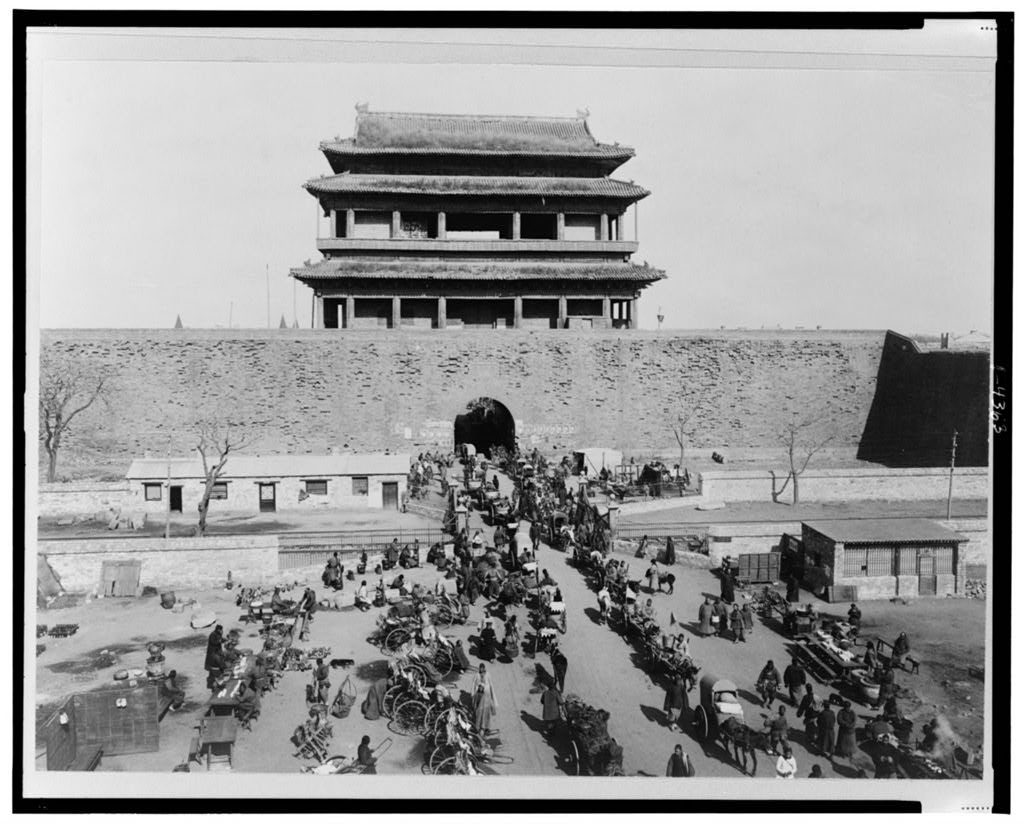

Pas besoin d’avoir 100 ans pour se rappeler l’époque où les bonnes œuvres des Sœurs de l’Immaculée-Conception nous incitaient à sauver l’âme des petits Chinois pour 25 cents. Les temps ont bien changé. En moins de 70 ans, la Chine a fait plusieurs grands bonds qui n’ont jamais cessé d’avoir des répercussions sur nos vies. Pour comprendre plusieurs des turbulences que nous vivons aujourd’hui, on aurait avantage à s’intéresser à ce pays en passe de remplacer nos voisins américains comme puissance mondiale. Ça tombe bien, le livre parfait pour éclairer notre lanterne québécoise vient de paraître aux éditions Libre Expression. Les angoisses de ma prof de chinois. Où s’en va la Chine?, du journaliste Jean-François Lépine, est un ouvrage percutant et nécessaire, teinté de yin et de yang.

Disons-le d’entrée de jeu, cet essai est tout sauf rébarbatif. Son auteur, Jean-François Lépine, est un de nos plus grands communicateurs. Il est capable de rendre très concrètes des situations bien étrangères à nos préoccupations. Son texte, au style limpide et haletant, est émaillé d’exemples qui nous parlent.

Sa connaissance de la Chine repose sur une curiosité qui remonte à la découverte de l’album de Tintin Le lotus bleu quand il avait 7-8 ans. Elle s’approfondit au cours des quatre années passées à Pékin comme correspondant de Radio-Canada/CBC (1982-1986). De 1986 à 2008, il raffine sa compréhension du pays à l’occasion de nombreux séjours, et la met à jour en passant six ans à Shanghai à titre de directeur des représentations du Québec en Chine (2016-2022).

Au-delà de cette connaissance fine du pays, c’est toute la personnalité de Jean-François Lépine qui rejaillit dans cet ouvrage. On le sent au fil des pages que cet homme, toujours curieux des autres, habile à créer et entretenir des liens, est passionné par la Chine, admiratif de son peuple et de sa culture millénaire. Mais le journaliste cérébral et lucide n’est jamais loin non plus.

Cela nous vaut des pages enthousiastes sur les immenses réussites économiques et technologiques chinoises, sur la résilience, l’hédonisme et la fierté du peuple, mais aussi un réquisitoire sans merci contre le despotisme des autorités, la corruption endémique, le racisme rampant d’une société composée à 92% d’une seule ethnie, les Hans.

Le livre commence avec un portrait cinglant de la gestion de la COVID par les autorités chinoises, une crise qui a commencé par être niée, faisant perdre un temps précieux pour contenir la maladie aux frontières du pays. Quand on dit que ce qui se passe en Chine a souvent un impact chez nous, la COVID, née à Wuhan, en est certainement le meilleur exemple.

Jean-François Lépine n’était plus à Shanghai au moment où le gouvernement a mis des millions de Chinois sous cloche pendant des semaines pour stopper, après les Jeux olympiques, la propagation du nouveau variant Omicron. Le récit qu’il nous fait de ces sombres heures n’en donne pas moins froid dans le dos. Ce récit est basé sur des informations crédibles recueillies auprès des nombreux contacts qu’il s’est faits au fil des ans: Chinois bien placés, citoyens ordinaires, anciens voisins, membres du corps diplomatique, Québécois établis dans le pays depuis longtemps.

Pour ce journaliste aguerri, la voix du terrain vaut toujours son pesant d’or. D’ailleurs, l’auteur a trouvé une jolie manière d’amener les nombreux sujets qu’il aborde. Chaque chapitre commence par un échange avec sa prof de chinois, une jeune femme dans la trentaine. Pour susciter la discussion, celle-ci lui donne sa vision du Canada sur des thèmes comme la démocratie, la sécurité nationale, les médias sociaux, l’environnement, le racisme, la consommation, la jeunesse, l’avenir. L’élève Lépine réplique avec une défense honnête de nos travers, et surtout profite de la porte ouverte pour dire ce qu’il pense de la Chine d’hier à aujourd’hui sur la base de plus de quarante ans d’observation de ce qui se passe dans ce pays.

Sur l’incroyable boom économique dont il a été témoin, Jean-François Lépine nous rappelle combien le Canada a été un partenaire exemplaire de la Chine, permettant à cette nation pauvre et rurale d’accéder au statut de manufacture du monde. Le tout a commencé par la reconnaissance diplomatique de la République chinoise par le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau en 1970. Les milieux d’affaires ont suivi. Grâce à des partenariats avec des géants canadiens du monde du papier (Power Corporation), des transports (Bombardier), de l’ingénierie (Lavalin), de la technologie (Nortel), la Chine a fait son entrée dans la production industrielle, souvent en vampirisant nos procédés, en copiant nos brevets. Le livre raconte avec moult détails comment les patrons de Bombardier, Laurent Beaudoin et son fils Pierre, ont été en Chine des chevilles ouvrières de la création d’un des systèmes de transport par train les plus développés au monde.

Il est fascinant de se faire rappeler d’où vient le lien très fort qui existe entre Montréal et Shanghai. On le doit à un certain maire Jean Drapeau très enclin à aider sa ville jumelle à moderniser ses infrastructures et à se doter de grands parcs inspirés de notre Jardin botanique.

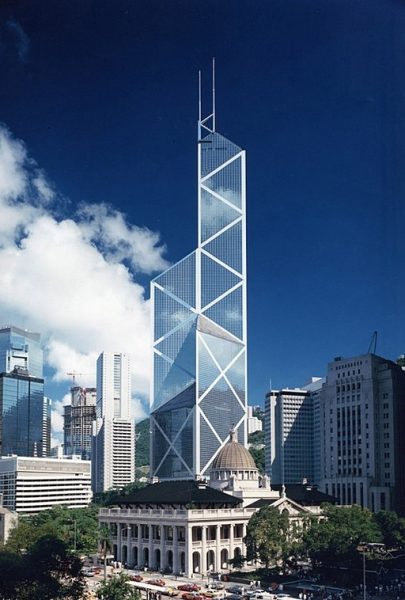

L’auteur fait deux belles fleurs à la Chine. Il souligne l’incroyable progrès du pays en matière d’environnement grâce à des investissements massifs dans la construction verte, les transports collectifs, le reboisement et l’imposition de mesures strictes à l’industrie. Sur la question de l’urbanisme, il est dithyrambique à l’égard du succès à faire des grandes mégalopoles comme Shanghai, Pékin, Chongqing, Canton et Shenzhen des villes sécuritaires, propres, avec des services publics quasiment irréprochables, compte tenu des imposantes populations à desservir.

La Chine est un pays communiste, mais Jean-François Lépine ne manque pas de nous démontrer ce que ça veut dire, en 2023, dans un pays de 1 milliard 400 millions d’habitants dopés à la consommation, étranglés par leurs hypothèques, aussi branchés sur les médias sociaux que nous, avec une jeunesse constituée d’enfants uniques gâtés pourris et une population de plus en plus vieillissante.

Quand je dis qu’il y a du yin et du yang dans ce livre, c’est parce que Jean-François Lépine souffle à la fois le chaud et le froid. Par moment, on envie les réussites spectaculaires qu’il expose, et le moment d’après, on est horrifié par le prix à payer pour la population.

S’il célèbre les années d’ouverture et de reconstruction de Deng Xiaoping, numéro un du pays de 1978 à 1989, il conspue sans ménagement l’actuel chef de l’État, Xi Jinping, qui s’est attribué tous les pouvoirs lors du XXe Congrès du Parti communiste en octobre 2022.

Il ne manque pas d’épingler plusieurs des prédécesseurs de Xi. Il est sans pardon pour ceux qui, comme Wen Jiabao, ont profité de leurs fonctions pour s’enrichir honteusement, et ces autres qui ont usé de brutalité contre leur propre peuple pour se maintenir en place, qu’on pense à l’écrasement des manifestations à la place Tiananmen, et à la Révolution culturelle, deux épisodes de l’histoire qui ont fait des milliers de morts dans la population chinoise.

Seul dirigeant chinois à assumer un troisième mandat depuis Mao, Xi Jinping est affublé par Lépine du titre de «Président de Tout». Et ce n’est pas un compliment.

Ce qui est d’autant plus grave aux yeux du journaliste, c’est que cette mainmise sur tous les pouvoirs vient avec une attitude conquérante et agressive à l’égard du reste du monde, un comportement qui rompt avec la traditionnelle pensée de Confucius.

Pour Jean-François Lépine, amoureux de la Chine déçu, souvent révolté par les observations qu’il fait, cette nouvelle posture chinoise a l’inconvénient de refermer le pays sur lui-même, de nous rendre méfiants à leur égard, et ultimement d’empoisonner nos relations commerciales et culturelles, si capitales pour notre économie.

C’est pourquoi le livre de Jean-François a quelque chose d’un cri du cœur. Pour ce journaliste qui a passé des années à vouloir nous faire découvrir la richesse de ce pays, pour ce diplomate qui a employé le bagage d’une vie pour favoriser un rapprochement entre les entreprises d’ici et celles de là-bas, la nouvelle donne ressemble à un sale bond en arrière.

En tout cas, on ne pourra pas accuser Jean-François Lépine d’être demeuré silencieux devant ce rapt du pouvoir par Xi Jinping et les conséquences que cela aura sur notre pays et le reste du monde. L’expression «Quand les États-Unis toussent, le Canada attrape la grippe» pourrait bien de devenir «Quand la Chine a la COVID, le Canada attrape la crève».