Le deuxième gala des Grands Prix du Design 2023, qui célèbre le talent des créateurs d’ici et d’ailleurs, se tiendra à Montréal ce jeudi. Pour souligner l’événement, on vous présente nos favoris parmi les lauréats dans la catégorie Architecture, dévoilés lors du premier gala, tenu à Québec en septembre dernier.

Sky Mirrors

Des vues à couper le souffle et une architecture raffinée qui met en valeur le paysage: pas étonnant que le projet Sky Mirrors, en Chine, ait raflé le Prix de l’Année Architecture. Le Centre d’expérience de la culture de la liqueur de Langjiu, imaginé par Zone Of Utopia + Mathieu Forest Architecte, se veut une ode à la nature.

Les concepteurs ont enfoui entièrement la structure dans la montagne pour la dissimuler. Le panorama qui s’offre ainsi aux visiteurs sur le ciel et les montagnes est saisissant. Les deux miroirs magnifient encore plus l’environnement. Au-dessus, un miroir d’eau de 80 mètres de large agrandit le ciel tandis qu’en dessous, celui d’acier reflète la vallée et la rivière.

La pièce toute rouge qui s’ouvre sur le ciel est particulièrement réussie. On aime aussi le belvédère qui donne l’impression de flotter dans les airs.

Farouche Tremblant

Farouche Tremblant porte bien son nom. Ce concept d’agrotourisme niché au pied des montagnes des Laurentides semble s’être posé dans la nature sans déranger son état sauvage. L’Atelier L’Abri a conçu des refuges en A minimalistes, comprenant juste ce qu’il faut pour un séjour confortable: un très grand lit, une banquette de lecture et un poêle au gaz. Les petits bâtiments recouverts de bardeaux de cèdre n’offrent aucune distraction à la beauté du paysage. Et c’est très bien ainsi.

Sur le terrain de 100 acres, on retrouve aussi une ferme nordique, dont les fruits et légumes sont servis au café-buvette, situé à quelques pas. «Les micro-refuges ont été inspirés par les chalets compacts en A des années 1950 et 1960, tandis que les bâtiments plus grands pour le café et la ferme sont un clin d’œil à l’architecture agricole vernaculaire», a expliqué à Dezeen le cofondateur de L’Abri, Nicolas Lapierre.

Les architectes ont tenu à minimiser le plus possible l’empreinte environnementale du projet, tant dans la construction que dans sa gestion.

Tour Glorieta Cibeles

Rénover complètement un gratte-ciel de 1979 qui a été abandonné après qu’une série de tremblements de terre l’ait rendu dangereux? C’est le défi relevé avec brio par CIMET Arquitectos à Mexico. La transformation de l’ancien bâtiment de 18 étages en édifice certifié LEED Platine a été abordée sous quatre angles: structure et résilience, confort et fonctionnalité, conception esthétique et tectonique ainsi que durabilité.

Toutes les zones de service ont été déplacées sur le côté est. Ce choix n’est pas anodin. Il permet non seulement d’optimiser la lumière naturelle et d’offrir des espaces plus ouverts aux occupants, mais aussi de faciliter les déplacements. La vue panoramique sur la ville ainsi créée vaut également le détour. L’élément le plus accrocheur se trouve toutefois au sommet. La tour Glorieta Cibeles se coiffe en effet de jardins luxuriants. Les espaces de détente, qui abritent de nombreuses espèces de palmiers et de fougères, créent une oasis de verdure.

Marché Saint-Charles

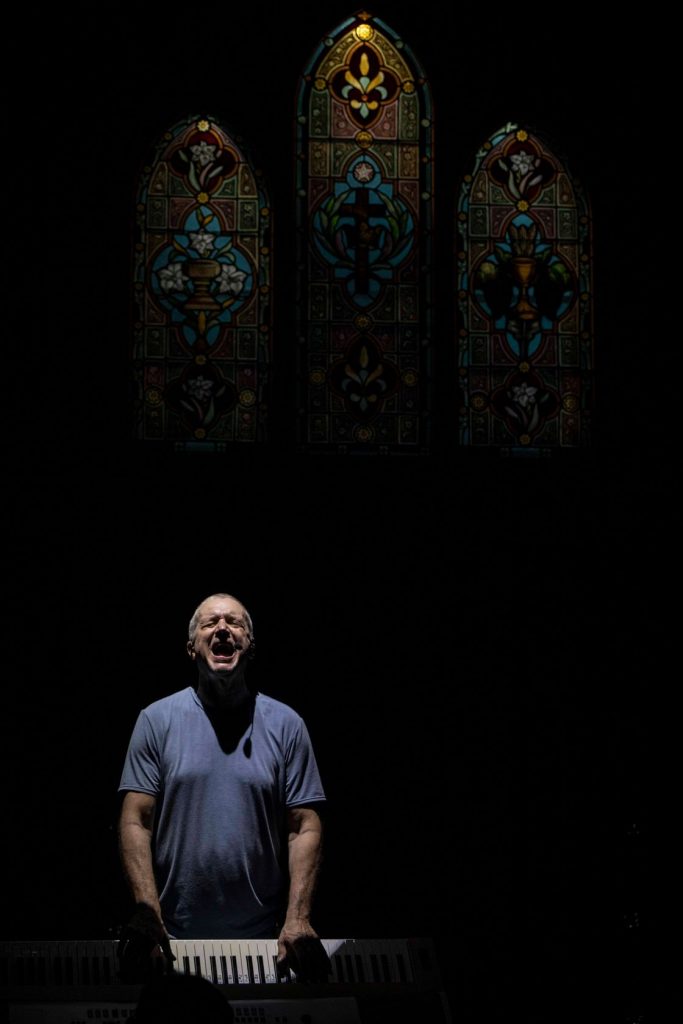

L’église Saint-Charles, à Ottawa, a été ancrée dans sa communauté pendant plus d’un siècle, jusqu’à son dernier service en 2010. L’équipe de Linebox Studio a repensé la vocation du lieu de culte tout en rendant hommage au patrimoine bâti.

Un édifice de 55 condos horizontaux jouxte désormais l’église. Le bâtiment se pare de panneaux de terre cuite durables, dont la couleur et la texture rappellent la façade en brique de sa voisine centenaire. Le jury a été impressionné par les architectes, qui ont intégré des éléments clés de l’église, comme la rosace et les vitraux, et reproduit ses proportions mathématiques dans la nouvelle construction.

L’église devient quant à elle un restaurant et un marché. L’idée qui nous a conquis: le mur «magique» entourant la cour intérieure des logements. La nuit venue, il s’allume grâce aux fenêtres et au vitrage rétroéclairé, et crée au passage une douce lumière.

La Cadrée Perchée

L’inspiration peut jaillir de différentes sources… même d’un radiateur! La forme de cette maison de Morin-Heights imitant le principe du radiateur, les architectes réussissent à maximiser l’apport du soleil sans surchauffer les lieux. Les murs extérieurs et les nombreux cadres en bois absorbent la chaleur et réfléchissent la lumière.

Le style sobre, mais jamais austère, permet d’entrer en communion avec la nature. On aime les petits détails futés, comme le divan encastré dans une fosse et la cuisine minimaliste, qui s’effacent pour laisser toute la place à la nature. Les sols en béton blanchis, tout comme le bois omniprésent, réchauffent l’atmosphère.

Les multiples fenêtres donnent en outre aux résidents le sentiment d’être au cœur de l’érablière. «On a parfois l’impression d’être le roi de la forêt, et d’autres fois, c’est beaucoup plus humble», remarque Pier-Olivier Lepage, qui habite la propriété depuis septembre 2021, sur Archello. Du très bon travail signé L’Empreinte Design Architecture.