Les boys clubs, une autre mauvaise herbe à arracher…

Jeune journaliste au Journal de Montréal au début des années 2000 (et c’était sans doute ainsi ailleurs!), s’il y avait bien une chose qui m’horripilait, c’était d’apercevoir à travers les fenêtres vitrées des bureaux de direction des têtes de messieurs groupées ensemble à l’heure des réunions quotidiennes.

C’est là que se décidait le sort de certaines nouvelles, leur ordre, le choix de la une, etc. S’il y avait deux ou trois femmes, il s’agissait d’une directrice de la section «arts et spectacles» et de deux ou trois secrétaires. Ne manquait plus que le scotch et on se serait cru dans un épisode de Mad Men. Pardon, le scotch y était… mais dans une flasque cachée au fond d’un tiroir d’un des messieurs. Quant à certaines femmes de la rédaction, elles avaient besoin d’être faites solides pour essuyer des railleries ou des commentaires souvent dégradants qui ne passeraient plus quinze ans plus tard. C’est ce souvenir marquant qui m’est revenu en premier en lisant le très bienvenu essai Le boys club de l’essayiste et écrivaine québécoise Martine Delvaux.

Inutile de chercher loin pour voir ces spectacles de l’entre-soi des hommes qui non, malheureusement, n’est pas qu’une affaire sortie de l’époque de Mad Men ou d’une salle de rédaction québécoise un peu plus machiste que la moyenne. Malgré les efforts de parité en politique, c’est le même scénario – l’essayiste et journaliste Pascale Navarro le décrit très bien dans Femmes et pouvoir: les changements nécessaires (Leméac, 2015) –, tout comme dans certains métiers, entre autres ceux liés à l’aviation, à la science, à la réalisation au cinéma, dans les sports… Et que dire de l’Église, qui n’admet toujours pas officiellement les femmes à la prêtrise? Les émissions d’après-match de hockey – d’autres exemples de boys clubs – sont d’ailleurs tellement pathétiques de «mâlitude» avec leurs commentateurs «Bovet style» assis en demi-lune jasant avec sérieux comme s’ils étaient à la NASA, que ça en est risible. Pourquoi des hommes entre eux? Parce qu’aucune femme ne serait qualifiée pour être à leur place ou avec eux pour parler/réfléchir/décider/rigoler? Vraiment? On nous répondrait non, bien sûr! Alors, c’est parce que la tradition se poursuit, que c’est tellement ancré dans les mœurs, d’une manière tellement naturelle, que ça ne vaut même plus la peine de le dénoncer. L’habitude, ne pas s’en formaliser outre mesure… Ça aussi c’est dangereux.

Sempiternel patriarcat

«Je veux dévoiler le boys club, en faire défiler les représentations de manière à le détacher d’une "tradition", d’une habitude, voire du culte qui lui est voué pour le révéler comme mécanisme de pouvoir. Je veux faire surgir le boys club comme ce qu’il est: une organisation des corps, une chorégraphie qui est un rouage du patriarcat…», explique Martine Delvaux, qui inclut cisgenres, trans ou personnes refusant la binarité identitaire dans ces «femmes» dont elle parle, en somme les êtres marginalisés qui, sauf exception, n’entrent pas dans le club des hommes «qui LOLent» grassement entre eux et qui se protègent.

Comme Delvaux l’explique, c’est l’aura qui émane de ces boys clubs qu’elle veut dénoncer et anéantir. Que leur règne partout, même dans les cours d’écoles primaires, car ils poussent aussi là, dans l’imitation patriarcale, comme de la mauvaise herbe à travers le macadam, n’aille plus de soi, qu’on garde ça à l’œil comme désormais on développe de plus en plus nos antennes pour percevoir et contrecarrer les petits Harvey Weinstein de ce monde.

Cet essai précieux, je le vois comme une deuxième phase de l’opération #Metoo, une invitation à la prise de conscience, à la critique, à la dénonciation de tels phénomènes et, pour le futur, à la prudence.

Pour saisir les racines du phénomène, Delvaux retrace l’histoire de ces boys clubs, leurs origines, la manière dont ils ont poussé comme des champignons vénéneux, l’image qu’ils offrent sans gêne à la face du monde – et les réseaux sociaux et médias en sont remplis –, ce que signifie l’absence et le silence des femmes, leur manière à elles d’exister en série (Les filles en série, Martine Delvaux, Les éditions du remue-ménage, 2013). Elle y aborde les représentations du phénomène à travers la culture populaire, entre autres le cinéma, la mode, le terrorisme, la criminalité, etc.

Le monde n’a plus le droit d’être circonscrit en fonction des genres dans de petits ghettos qui se la jouent dominants. Il faut en finir le plus vite possible avec cette lutte parce que désormais, c’est dans le collectif que ça se passe, tout le monde uni pour mener des combats urgents. Les boys clubs, c’est tellement suranné, que ceux qui en font partie devraient se cacher, en avoir honte.

Je craque pour…

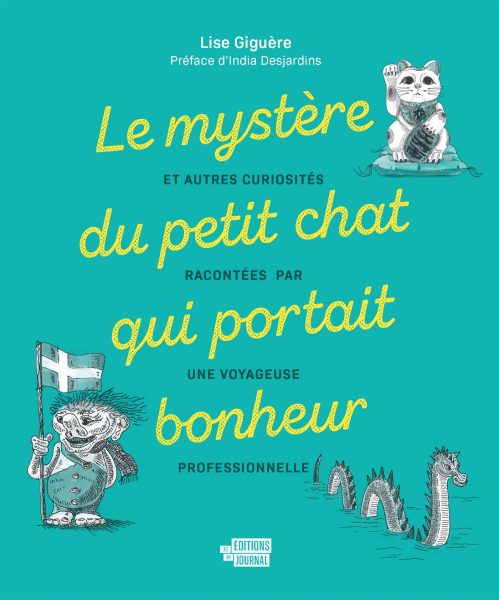

Le mystère du petit chat qui portait bonheur: et autres curiosités racontées par une voyageuse professionnelle, de Lise Giguère, éd. du Journal

La journaliste Lise Giguère a fait tellement de voyages au cours de sa vie qu’elle aurait du mal à se souvenir de toutes ces destinations qui l’ont envoutée. Curieuse, elle a toujours été attirée par certains détails, curiosités ou mœurs aperçus ici et là et typiques à certains endroits, des particularités dont on ne soupçonnerait même pas l’existence. Bien sûr, elle, elle les a non seulement notées, mais voilà qu’elle les raconte avec brio et humour, telles qu’elles l’ont saisie.

Avec la sensibilité de cette journaliste d’expérience qui ne se prend pas au sérieux et qui voit chaque voyage comme l’occasion de changer pour le mieux et d’apprendre sur les autres comme sur soi-même, ces récits inspirants sont des perles qui donnent à voir le monde, en mieux.