Censure: il faut que ça cesse!

La décision de Bell Média de prévenir le public que le contenu des archives du groupe Rock et Belles Oreilles pourrait être jugé offensant est à la fois absurde et ridicule. Absurde parce que le célèbre groupe parodique des années 1980-1990 a toujours voulu choquer. RBO ne peut pas être RBO s’il ne choque pas! Ridicule parce qu’on ne pourra jamais mettre un bandeau d’avertissement sur toutes les œuvres du passé.

De Botticelli à Molière, en passant par les Monty Python ou la Rubrique-à-Brac de Gotlib, toutes les grandes œuvres, tous les classiques heurtent les valeurs actuelles d’une manière ou d’une autre. Même Astérix choque. N’importe quelle pièce de Shakespeare devient inintelligible si on en expurge les valeurs souvent affreuses de son temps. Et on ne peut pénétrer la pensée de Platon et de Socrate si on ne plonge pas au cœur de l’esprit de l’Antiquité, qui n’est guère reluisant.

La série d’incidents de censure ayant secoué le monde des médias et des universités tout l’automne nous force à nous poser la question: faut-il effacer tout ce qui choque?, et à y trouver une réponse.

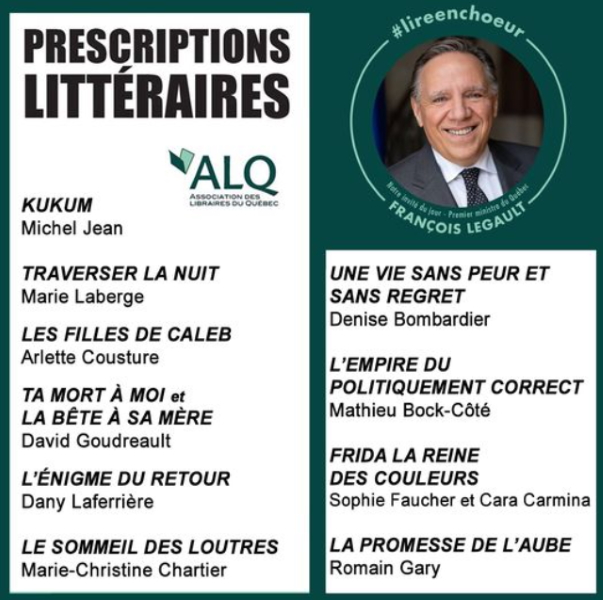

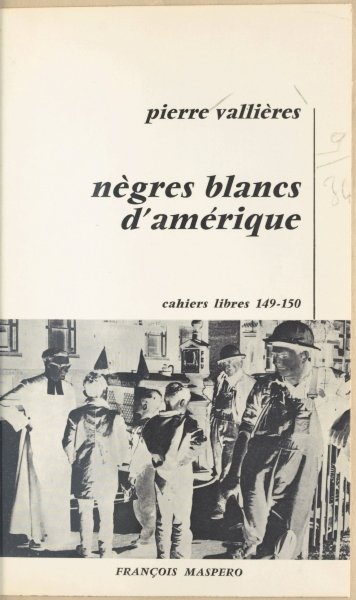

L’affaire de l’effacement de la liste de lecture du premier ministre François Legault à l’Association des libraires du Québec n’est que le dernier d’une série d’incidents similaires. Quelques semaines auparavant, c’était Radio-Canada qui retirait un épisode de la série La petite vie. Et l’Université d’Ottawa qui congédiait une professeure pour avoir prononcé un mot offensant dans sa classe. Sans oublier une série d’autres accrochages concernant le titre du livre de Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique, qui ont impliqué l’Université Concordia, CBC et la Commission scolaire English-Montreal.

Toutes ces histoires ont plusieurs points communs: hypersensibilité idéologique, rapport à l’histoire immature, confusion intellectuelle, tyrannie des réseaux sociaux, escalade de l’insulte allant jusqu’à la diffamation, à l’intimidation, au harcèlement et à la menace. Même quand la cause est noble, pareils excès entretiennent un climat de paranoïa et d’hypersensibilité idéologique qui amplifie toutes les dérives et toutes les propagandes.

Face à une culture de l’offense qui tend à se généraliser et qui veut effacer tout ce qui déplaît jusqu’à l’absurde, il nous apparaît que la seule avenue raisonnable consiste à se tenir droit.

C’est pourquoi il faut saluer le courage de la directrice générale de l’Association des libraires du Québec. Alors que les dérives actuelles semblent tétaniser les gens de bonne volonté, Katherine Fafard a eu le bon sens de reconnaître son erreur en quelques heures. Non seulement elle a rétabli la liste de lecture de premier ministre, mais elle l’a fait en s’excusant sans équivoque. Et c’était d’autant plus nécessaire que ce qui était reproché à la liste du premier ministre, c’était qu’il y figurait un livre signé Mathieu Bock-Côté dénonçant, entre autres,… la rectitude politique!

Voilà un organisme qui, après un moment de faiblesse devant la pression, s’est tenu droit. On ne peut pas en dire autant d’organismes autrement plus puissants, comme Radio-Canada et l’Université d’Ottawa, dont la position alambiquée est indigne de leur stature.

Certes, Radio-Canada a rétabli l’épisode controversé de La petite vie, mais en lui apposant un bandeau avertissant les auditeurs qu’ils s’exposent à des idées qui ne correspondent plus aux valeurs actuelles. Un avertissement qui, selon cette logique, devrait figurer sur tous les classiques de Radio-Canada.

Quant à l’Université d’Ottawa, c’est encore pire. Certes, elle s’est ravisée en autorisant la professeure à continuer de donner son cours. Mais dans sa lettre d’explication, le recteur s’est ridiculisé en écrivant que seules les personnes offensées ont le droit de déterminer s’il y a offense ou non. Pire: il a refusé de sanctionner une série de comportements clairement illégaux allant du harcèlement à l’intimidation de la part d’étudiants ou de sympathisants.

Il serait trop naïf de prétendre que tout cela arrive à cause des réseaux sociaux.

Il existe, depuis longtemps, une culture d’effacement et d’indignation dont on trouve des traces abondantes longtemps avant Internet. De tout temps, des groupes souvent archiminoritaires ou des individus fanatisés, ou hypersensibles, ont cherché à faire disparaître toute offense perçue ou potentielle par tous les moyens. Il arrive malheureusement que ces épisodes de terrorisme intellectuel, somme toute limités, prennent la dimension d’une folie collective – comme on l’a vu à l’Université d’Ottawa cet automne.

Ce qui est nouveau, avec les réseaux sociaux, c’est qu’ils ont révolutionné l’idée même que l’on se fait de l’opinion, à un degré que même Internet et le web classique n’ont jamais atteint. Les frustrations et les opinions inavouables ne sont plus ventilées entre amis ou en famille, généralement autour de la table ou dans la cuisine. On les écrit et on les publie d’un clic, sans même se relire ni se corriger. Et des algorithmes les répercutent chez ceux qui pensent de même. Ce qui décuple l’impact des opinions les plus marginales.

Les médias «traditionnels» ont, eux aussi, une large part de responsabilité dans cette confusion. D’abord, parce que leur manière de gérer l’opinion ne s’est pas encore ajustée à ce nouveau phénomène: ils ont encore tendance à répercuter, sans remise en contexte, certains points de vue marginaux, qu’ils contribuent indirectement à légitimer. Ensuite, parce qu’ils pratiquent eux-mêmes un système de deux poids, deux mesures en tolérant sur leurs propres réseaux sociaux des commentaires litigieux d’une nature qu’ils interdisent, par ailleurs, dans leurs propres pages ou émissions.

La lutte contre le racisme, la xénophobie, le sexisme, le patriarcat, l’âgisme, le harcèlement, l’intimidation et l’intolérance est nécessaire. C’est un combat qu’il faut mener de manière constante et avec la dernière énergie. Mais pas au prix d’effacer l’histoire ou les œuvres d’artistes témoins de cette histoire, qui l’ont marquée et qui en ont, parfois, modifié le cours. Le progressisme ne doit pas céder à la tentation de l’effacement, car cela conduit tout droit à l’obscurantisme. C’est d’ailleurs ce qui fâche avec les «avertissements» à la sauce Bell Média ou Radio-Canada, qui ne font que révéler un compromis boiteux avec ceux qui auraient voulu faire disparaître l’offense et un manque de certitude quant à ce qui est essentiel.

Effacer l’histoire est peut-être le pire moyen de corriger les torts actuels. Parce que l’effacement reproduit les conditions historiques qui ont créé le tort au premier chef. Effacer des bouts d’histoire ne fait que rendre l’histoire plus opaque et le présent plus obscur. C’est une forme d’hypocrisie qui amènera l’histoire à se répéter sinon à bégayer.

Considérez seulement la controverse orwellienne sur les Nègres blancs d’Amérique, dont on a trop peu parlé. Une professeure de l’Université Concordia et une journalise de CBC ont perdu leur emploi pour avoir mentionné le titre. Quant à la Commission scolaire English-Montreal, elle a physiquement rayé le titre de ses manuels d’histoire. Mais ce faisant, ces institutions attaquent un épisode important de l’histoire du Québec en niant son expression. C’est comme ça que l’on délégitimise le discours contre la marginalisation bien réelle des Canadiens français il y a 60 ans au Québec et encore aujourd’hui dans d’autres parties du Canada.

Il ne s’agit pas ici de dire si telle forme de racisme est plus excusable qu’une autre. La lutte au racisme envers les Noirs est essentielle, mais elle ne doit pas servir à cacher une autre forme de racisme – ici la francophobie – qui vise encore aujourd’hui le quart de la population du pays.

La solution n’est pas simple. Il faut expliquer, éduquer, instruire. Mais il faut des directrices générales, des éditeurs, des rectrices, des webmestres, des rédacteurs en chef, des productrices, des diffuseurs qui ont assez d’épine dorsale pour ne pas céder aux pressions de ceux qui voudraient réécrire le passé en le niant.