L’impossible retraite du Dr Julien

Vous vous souvenez de ces pédiatres québécois qui parlaient il y a quelques jours à peine de «génération sacrifiée» en faisant référence aux jeunes dans la présente pandémie? Rien pour plaire au Dr Gilles Julien. Ishhh. Le pédiatre social, qui n’a pas la langue dans sa poche, n’aime pas qu’on doute de la capacité de résilience des enfants.

«Écoutons-les plutôt! C’est quoi, les mesures qu’ils mettraient en place, eux? Ils sont conscients, ils ne sont pas fous, ils sont capables de s’exprimer avec logique», martèle-t-il dans un bureau de consultation de sa légendaire clinique d’Hochelaga-Maisonneuve, quasi désertée pour cause de COVID. L’image est tristounette. Or, les enfants et les familles viennent quand même, mais pas avec la même aisance qu’avant la pandémie. À la réception, on soupçonne que la gentille Isabelle n’a plus les mêmes journées qu’avant. Le temps doit être plus long.

Comme le capitaine du Titanic, il serait le dernier à quitter le bateau. Alors il est là, fidèle au poste depuis toujours, le médecin de 74 ans, à attendre les jeunes qui ont rendez-vous ou qui ne font que passer pour se raconter ou piger (avant la COVID) dans le bol de fruits.

N’évoquez pas son éventuelle retraite, il n’y aurait pas droit. Les enfants le surveillent, le «menacent», ne veulent même pas en entendre parler. Il garde le cap donc, malgré la COVID, malgré la crise interne de 2018 qui l’a durement ébranlé, malgré ceux qui disent qu’il faudrait qu’il ait enfin du temps pour lui…

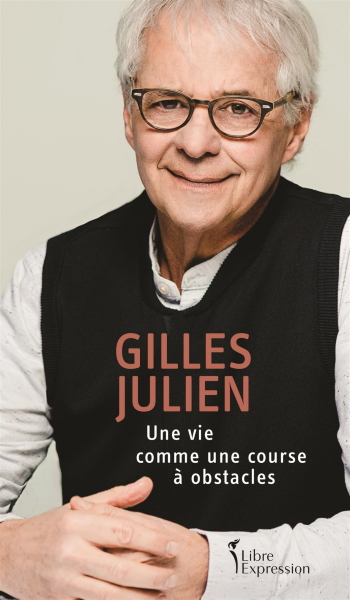

Quand il a un peu de temps à lui, justement, il écrit pour parler des enfants dans les journaux, sur son blogue, dans ce nouveau livre, son plus personnel à ce jour. Dans Une vie comme une course à obstacles (éd. Libre Expression), il se raconte, certes, mais pas tant non plus. Nah. Les enfants, les enfants, les enfants. Toujours. J’attends une suite plus intime. Un jour, peut-être…

Claudia Larochelle: Vous avez du mal à décrocher, hein?

Gilles Julien: Je ne peux pas imaginer le jour où je m’arrêterai. Comment pourrais-je voyager, juste en profiter, quand il y a tant d’enfants souffrants? Voyons, c’est impensable. Je ne peux pas les laisser tomber. Si je meurs, c’est correct, ils vont comprendre. Il faudrait peut-être que je diminue. Ça fait des années que je dis ça. Probablement que j’exagère en restant. J’ai tellement de plaisir, malgré le fait que c’est souvent lourd. On en voit des affaires ici... Il y a aussi que j’ai peur. Je vois des gens qui vont à la retraite et qui tombent malades ou qui meurent l’année d’après.

C.L.: Avez-vous commencé à penser à ceux qui pourraient prendre le relais?

G.J.: Ma fonction est multiple, je suis un entrepreneur, un médecin, un communicateur et je vais chercher des fonds depuis toujours… Imaginez, moi, qui avais du mal à vendre du chocolat quand j’étais petit, tellement j’étais gêné. Ce n’est pas simple pour personne de prendre le relais. Je suis capable de déléguer pour l’instant, mais moins que plus. J’ai des attentes élevées, ça peut être épeurant pour certaines personnes. C’est clair, il y a des médecins qui n’oseront pas prendre le lead tant que je serai là. Là, je suis en train de déplacer du temps pour la formation, justement. Mais ça fait 30 ans que je suis ici. Je connais les familles, je fais des liens rapides entre elles, leurs enfants, les enfants de leurs enfants. J’ai connu tout ce monde-là. J’ai une grosse longueur d’avance.

C.L.: J’ai été surprise de constater en vous lisant à quel point vous vous sentez mieux en compagnie des enfants que des adultes…

G.J.: De beaucoup. Je n’ai jamais été à l’aise avec les adultes, c’est que je n’arrive pas à les décoder. Si je leur fais confiance et qu’ils ne sont pas à la hauteur, ça me débalance complètement. J’aime mieux ne pas prendre trop de risques avec les grands, il y a tellement de pelures avec eux avant d’être dans l’authenticité. Chez l’enfant, on est capable d’entrer dans les émotions rapidement.

C.L.: Il y a aussi que vous faites sans doute peur à pas mal d’adultes, n’est-ce pas?

G.J.: Oui. Il y a eu des directeurs d’école qui ne voulaient rien savoir de moi. J’ai aussi été menaçant longtemps pour la DPJ et il y a encore des séquelles de ça, une certaine méfiance qui peut aller jusqu’à dire à des parents de ne pas venir me consulter. Je me suis fait des ennemis jurés. La DPJ et la loi de la protection ont un beau potentiel, mais ils l’appliquent sans jugement, sans nuances. Quand ils vont chercher un enfant de 5 ans à l’école avec la police sans avertir les parents, c’est con. J’ai gueulé contre plein d’affaires et comme les journaux m’écoutaient, j’en profitais. Même chose avec les groupes communautaires dans lesquels j’étais impliqué à mes débuts. Quand j’ai commencé à avoir plus de subventions qu’eux, à avoir plus d’attention sur moi, ils se sont braqués.

Loin d’être un saint homme

C.L.: Certains pensent aussi que vous utilisez les médias pour votre propre profit. Vous en pensez quoi?

G.J.: Ben oui. Des gens pensent que je veux apparaître à la télé, faire les choses pour mon propre avancement, mon ego. Si je l’ai recherché, c’est dans l’unique but d’avoir des fonds pour financer nos activités. Ça a d’ailleurs fait en sorte que le gouvernement nous a suivis.

C.L.: D’ailleurs, les médias n’ont pas toujours projeté une image de vous si juste…

G.J.: Je suis devenu un peu, «le bon Dr Julien», un saint homme! Ça m’a beaucoup dérangé parce que je ne suis pas un saint homme. Ouf, non. On ne jurait que par moi à un moment donné. J’ai dû faire toutes les revues qui existaient à un moment donné, et je ne me trouvais pas à la hauteur de ça. Je voulais juste faire une pratique à mon goût, qui serve bien les enfants vulnérables. Donc, non, je ne suis pas un saint homme, juste quelqu’un qui a réalisé son rêve. Ça demande un investissement personnel et émotif très gros. Ça n’a aucun sens les histoires qu’on entend ici…

C.L.: Dans votre livre, vous ne parlez pas beaucoup de vos propres enfants. Vous en avez quatre, dont le dernier que vous avez adopté avec votre conjointe actuelle, Me Hélène (Sioui) Trudel, cofondatrice de la Fondation Dr Julien, qui est aussi très impliquée dans toutes vos actions.

G.J.: Je ne voulais pas embarquer là-dedans, peut-être un jour. La pédiatrie sociale, c’est ma mission, et oui, c’est sûr qu’ils ont dû la vivre… Oui, ça, ça ferait l’objet d’un autre livre… Je leur en ai fait vivre des affaires! Au début de ma carrière, j’ai été pédiatre à Lévis et après quatre ans, on est partis en Afrique avec les trois premiers, ils étaient jeunes, c’était tough. Au cours de ma pratique, ils ont dû «me partager» avec tous les autres enfants. Ma première femme aussi… Je n’étais pas un top mari, mettons, bien que présent pour mes enfants. J’étais souvent parti. On en parle maintenant de ça, ils sont adultes, ils ont des enfants à leur tour. Ce que j’en décode, c’est qu’ils ont une espèce de fierté que la pédiatrie sociale soit devenue populaire. Je pense que ça a changé leur vie. Si j’étais resté à Lévis, je serais plein de fric, j’aurais pu prendre ma retraite à 40 ans. Je ne pense pas que c’est le modèle que je voulais leur refléter…

C.L.: Parlant d’Hélène. C’est votre grand amour, vous n’en parlez pas beaucoup non plus dans votre livre. Parlez-moi d’elle, de votre histoire. Vos yeux s’illuminent chaque fois que vous prononcez son prénom…

G.J.: Hélène. C’est une histoire d’amour incroyable. Par pudeur, je lui fais un hommage court dans le livre. Trop court, certainement. J’en ai arraché au début de ma pratique, et elle, elle me consolait le soir, c’est elle d’ailleurs qui m’a incité à écrire. La première fois qu’on s’est vus, c’était dans le nord du Manitoba, où nous étions pour un colloque. J’étais avec un jeune médecin du Nord qui la trouvait de son goût. Je lui ai présenté Hélène, même si je ne la connaissais pas. Finalement, elle s’intéressait plus à moi qu’à lui… On s’est seulement revus quelques années plus tard, dans un autre colloque, à Whitehorse cette fois, et là, on est tombés en amour. Je me souviens de ce soir-là, à minuit, je la promenais sur la bicyclette que j’avais empruntée, il faisait clair toute la nuit. Ça fait 26 ans! Tiens, c’est là-dessus que vous devriez écrire. Mais là, je m’excuse, je suis attendu en clinique.